Во всех странах, где восторжествовал и вкоренился ислам как бы различны они ни были одна от другой, всюду произведения искусства, выросшие на их почве, отличаются какой-то не всегда легко определимой, но никем не отрицаемой общностью. Между тем, и по климату, и по происхождению жителей, по нравам, обычаям и производствам, страны эти представляют значительное разнообразие: Испания, Персия, Марокко, Египет, Индия, часть Китая, Малая Азия, Туркестанские степи, Крым едва ли могут, казалось бы, похвастаться близким родством. Однако, если взять чеканные двери, сделанные семитом-арабом в Каире, или изразцы, расписанные для тюрка-османа в Сирии; парчу, расцвеченную арийцем-персом в Исфахане, или ковер, вытканный в Агре индусом; вазу с надписями из Корана, обожженную китайцем-магометанином, или халат, вышитый туркменом, то в каждом из этих предметов почувствуется что-то такое, что сразу позволит собрать их в один отдел, не вызывая ни в ком ни вопроса, ни улыбки. Естественно рождается уверенность, что ничему иному, как только действию ислама, надлежит приписать это сходство в характере восточных художественных изделий; возникали они при столь различных условиях и места, и времени, что связующим между ними началом было одно лишь религиозное единство; оно-то и придало им общность, а потому и самое название «мусульманское искусство» вполне верно и научно, хотя бы оно по первому взгляду и показалось расплывчатым и неопределенным. Название это тем боле точно, что ни одна религия не могла иметь подобного значения в делах мирских, какое сразу приобрел ислам, благодаря самой сути своей. Учение необыкновенно ясное и простое, созданное не аскетом и не мечтателем, а человеком, глубоко ценившим земные блага и установившим те или иные нравственные правила лишь для облагорожения жизни, а не для искоренения плотского элемента, ислам способен пропитать и окрасить насквозь все умы, воспитанные под его сенью, как не может этого сделать ни одно из других религиозных учений. Он предусматривает все случаи жизни, дает правила, как себя вести при всяких обстоятельствах, не допускает ни сомнений, ни неясностей и глубоко удовлетворяет своих последователей, так как не требует от них того, что всего труднее для большинства в людской толпе, то есть ни сильной индивидуализации, ни самостоятельного, одинокого духовного подвига; наоборот, он ставит своих учеников в тесные рамки; лишь бы их не нарушить, а там, придерживаясь во всем посредственности и следуя своим инстинктам, лишь бы это было без излишеств или крайностей, мусульмане и на земле окружены и поддержаны одобрением соседей и после смерти рассчитывают на понятную и ценную для них награду. Кроме того, мусульманство повсюду имело глубокое влияние на социальный строй охваченных им стран в смысле уничтожения классовых различий и перегородок; нивелирующее значение его сильно чувствуется на всем востоке, где нет принципиального различия между людьми от самого их рождения; существует лишь чисто практическое деление на сильных и богатых с одной стороны и слабых и бедных с другой; перед Божеством же все равны, и даже в вопросах престолонаследия и богослужения у мусульман не было никогда представления о благодати или посвящении; провозгласитель молитвы, мулла — только «грамотей», но не член касты, пользующейся правами на основании таинства. Преимущества же, даруемые исповеданием вероучения, равны для всех. Неудивительно поэтому, что столь всеобъемлющая религия наложила свою печать даже на искусство своих приверженцев.

Между тем искусство — самое сложное проявление человеческого духа, и, несмотря на кажущуюся капризность его, на видимую его зависимость от деятельности отдельных лиц, от всяких случайностей, как политического, так и экономического характера, оно на самом деле наиболее полно и верно отражает жизнь любого народа в любой момент, ибо в нем выражаются все коренные и неотъемлемые качества народной души. Религия может поставить грани, которых искусство не посмеет перешагнуть, может вызвать то или другое течение в творчестве людей, но влияние ее должно неминуемо быть направляющим, а не созидающим, уже по самому ее существу. Так было и с магометанством и, хотя действие его в области искусства было необычайно сильно, все же, если ближе изучить произведения многоразличных мусульманских народов, то те разнообразные влияния, под которыми у них создались художественные вещи, мало-помалу расчленяются, и становится ясным, что в каждом отдельном случае религия только повернула в известную сторону заранее сложившиеся живые силы народа, дававшие ему определенный облик еще задолго до Магомета.

За период, предшествовавший Пророку, мы не знаем образцов арабского искусства, да и выражалось оно, по всей вероятности, лишь в коврах и вышивках небогатого кочевого обихода; но, по-видимому, оно сохраняло в себе многие элементы древнейшего азиатского стиля, может быть, даже отчасти традиции древнего Египта. Собирательное значение его стушевалось под действием новой религии и хотя она, в общем, была мало склонна к аскетизму, именно этот ее элемент всего сильнее чувствуется на первых порах ее расцвета.

Среди всех ее позднейших приверженцев, арабы оказались всего более склонными к восприятию той стороны проповеди Магомета, которая гласит о небе и о преобладании его над землей. Поэтому, с эпохи подъема национального и религиозного их духа, когда эти фанатичные семиты, объединенные и воодушевленные новым учением, покорили большую часть известного им пространства земли, влияние Корана, этого наивысшего проявления их нравственной силы, особенно с этой стороны стало чувствоваться во всех творениях их рук. Воздержание от изображения живых существ; украшение жилищ и фасадов лишь как бы завесой с сухим геометрическим рисунком; применение надписей религиозного содержания в качестве узоров; отвлеченность раскраски (если можно так выразиться), то есть желание скрыть под нею покрываемую орнаментом или цветом поверхность, а не подчеркнуть ими ее значение, все у них говорит о бренности мира, о непрочности земной жизни и о том, что помыслы должны быть сосредоточены на жизни иной.

Покорив в VIII веке Персию, арабы пытались и ей навязать свои воззрения, для чего всячески искореняли следы ее прежней цивилизации, сжигали книги и обезглавливали изваяния. Персы беспомощно покорились, как это уже не впервые приходилось им делать за долгие века их предшествовавшей истории, но, хотя они довольно быстро пропитались учением Магомета (видоизменив его, впрочем, на свой лад), вся дальнейшая их культура составляет протест против семитической сухости и прямолинейности. Коран запрещает изображать живые существа, но все же остается целый мир чудных цветов и деревьев, которыми не грех любоваться, не грех, быть может, и окружать себя вновь на коврах и тканях, когда в природе растительное царство усыплено зимой, а как не любоваться ими в стране, на которую весна набрасывает мимолетный, но столь прекрасный покров из тюльпанов и ирисов, в стране, где издавна гвоздика и роза научили человека выжимать из них духи, где родились и сирень, и гранатник. И вот Персия, следуя своему арийскому инстинкту, приковывавшему ее к чарам земли, создала искусство, основанное почти целиком на растительном орнаменте, и достигла такого совершенства, какого в этой области не видал ни один из других народов на земле. А в те периоды своей истории, когда она чувствовала себя сильной и самостоятельной, и иго Корана казалось мене тяжелым и грозным, наряду с цветами то и дело так естественно рождаются под рукою художника грациозные фигуры людей: то девушка «со станом, подобным кипарису, и ликом, подобным луне», то воин-молодец на нарядном, размалеванном коне, то гибкий виночерпий с чашей хмельной влаги в тонких перстах.

Эти два течения, семитическое (арабское) и арийское (персидское), исчерпывают собою почти всю сущность мусульманского художества. Арабским духом пропитано магометанское искусство Испании, Северной Африки, а также Сирии и отчасти Месопотамии до образования Османской империи. Изящные же произведения Турции в XVI веке и северной Индии в эпоху Великих Моголов настолько подражательны, что трудно сказать, какое самостоятельное и характерное искусство расцвело бы у мусульманского населения этих стран, не будь у него персидских образцов. Разумеется, и у турецких, и у индийских памятников есть свои типичные особенности, свой индивидуальный привкус, но все же они лишь видоизменения форм, занесенных со стороны. Особенно в турецких малоазиатских владениях эта подражательность так сильна, что поневоле сомневаешься, не были ли первыми творцами так называемых дамасских и родосских фаянсов пленные персы, потом уже научившие малокультурных турок почти рабски повторять созданные ими образцы. А там, где сквозит какая-нибудь местная особенность, какое-нибудь проявление чисто туземного духа, всякое подобное отступление от персидского идеала возникает обыкновенно из-за религиозных соображений. Первобытное турко-монгольское племя всецело поддалось арабскому влиянию, и учение Магомета, живо искоренив незначительную и плохо развитую самобытность дальневосточных кочевников, превратило их в фанатичных последователей самого правоверного ислама, прямолинейного и простого, не знающего ухищрений персидского мистицизма. Типично турецкими можно признать минареты стамбульского образца, да малоазиатские молитвенные ковры с гладкой серединой, где иногда висит изображение лампады; рисунок их скомпонован таким образом, дабы ничто не развлекало молящегося при его земных поклонах, а дабы наоборот символ молитвы призывал его к благочестию.

В Средней Азии, этой удивительной стране, столь разнообразной, переливающей всеми цветами радуги на солнце, стране, где встретились и ужились, а отчасти даже и смешались арийская раса с монгольской, различные оттенки этой смеси вызвали к жизни особые проявления художественного вдохновения, но, в общем, искусство этих мест не имеет коренной самобытности: оно лишь отпрыск соседнего персидского ствола, разве где кочевники-тюрки, невозмутимо игнорируя окружающую их среду, сумели до наших дней (главным образом, в туркменской степи) сохранить в полной неприкосновенности древние рисунки своих ковровых изделий.

В Китае мусульманское искусство было всегда подражательным и служило либо для удовлетворения вкуса иноземцев, либо для потребностей сравнительно немногочисленного и, по большей части, бедного магометанского населения Китая. Встречаются пекинские стеклянные сосуды с надписями арабского шрифта, финифтевые вазы, на голубом фоне которых, вместо привычного дракона, выделяется изречение из Корана, фарфор ХVIII века с узором, как бы скопированным в Альгамбре, но все эти вещи кажутся случайными исключениями. Дух китайской культуры силен и оригинален, и чужая религия, не оставившая серьезного следа в стране, не смогла повернуть ее искусства на новые пути; в отдельных случаях она прибавила ту или другую подробность, но это лишь неглубокие царапины на блестящей поверхности китайской самобытности.

В Индии художественные произведения магометанской эпохи вылились в облик не особенно оригинальный, что, впрочем, совершенно естественно, если вспомнить, что они служили лишь для меньшинства — для правящего класса пришельцев. От первых мусульманских завоевателей северной Индии осталось лишь немного архитектурных памятников, в которых арабский идеал своеобразно сочетался с идеалом индусским; по духу своему они так разнятся друг от друга, что трудно представить себе какое-нибудь естественное и плодотворное их взаимодействие. Арабское искусство, сухое, строгое, основанное на математически точном сочетании линий, не имеет ничего общего с мягким, обильным и многоречивым искусством Индии, для которого преувеличение равносильно выразительности, а избыток — грандиозности; это с одной стороны — отвлеченное мировоззрение пустыни, с другой — чрезмерный расцвет теплицы, пристрастие ко всему осязаемому, к преумножению и нагромождению форм. Но с первой четверти XVI века, когда гениальный авантюрист Бабур, потерпев неудачу в родном Самарканде, сумел прочно укрепиться на севере Индии, а потомки его, под кличкой Великих Моголов, распространили свою власть почти на весь полуостров, созданная ими империя явила небывалый пример богатства и роскоши и породила новые художественные образцы — плоды мусульманского духа, взращенные на чуждой им и слишком жирной для них почве. Искусство завоевателей продолжало искать вдохновения с Запада, но, хотя служившие ему художники были пришельцы, — персы, вероятно, по большей части (знаменитая агрская мечеть, Тадж-Махал, была, однако, построена итальянцами), — под их начальством работали туземцы, влиянию которых они отчасти подпали, как подчинялись они и климату, и требованиям местной жизни, и материалам, которыми располагали. И вот, несмотря на ненависть мусульманских владык к браманской культуре народа, мечети и дворцы, построенные Великими Моголами, ковры и парчи, для них вытканные, миниатюры их придворных живописцев, бриллиантовые запястья и ожерелья их жен, нефритовые сосуды с драгоценными камнями, служившие им для подарков, словом, все художественные произведения их эпохи, хотя и носят на себе отпечаток их вкуса и их правоверности, но в то же время пропитаны и чувственным, идолопоклонническим духом Индостана. Потеряно чувство меры, избыток украшений заменяет строгость замысла, преодоление технических трудностей ценится выше изящества, вместо выразительности появляется болтливость. Культура, искусственно насажденная на неблагоприятной почве, дала под влиянием отдельных личностей несколько прекрасных и оригинальных произведений, но неестественное сочетание враждебных начал быстро привело ее к неудержимому упадку.

Из всех отраслей мусульманского творчества, для Европы вообще, а в частности для России, самый значительный интерес представляют произведения Персии, и как наиболее родственные нам по духу, да и географически боле тесно связанные с нами. Какая обширная и почти нетронутая область ожидает того исследователя, который возьмется проследить художественное влияние Персии на Россию и наплыв к нам с незапамятных времен ее товаров, драгоценностей, даже мастеров. Уже в Киевский период не персы ли сооружали палаты для князей, не успевших подчиниться греческому влиянию, и не остались ли памятью об их строительств такие слова, как «чертог» (по-персидски: четыре свода)? Не может быть сомнения, что предметы роскоши приносились с Востока, о чем свидетельствуют названия драгоценных камней (бирюза, изумруд, яхонт), заимствованные с персидского, и названия некоторых одежд (например, «сарафан», появляющееся вплоть до XVIII в. при дворе Великих Моголов в форме «сарапа» и со значением «почетный халат»). Зарытые в ту же домонгольскую эпоху клады, находимые в разных местах, полны восточных монет, и важнейшие из слов, относящихся к древнему денежному обращению, также восточного происхождения (казна, деньга). Но и позднее не жила ли вся зажиточная допетровская Русь на персидских коврах, с кинжалами исфаханской стали, кушаками персидской парчи, ожерельями и серьгами Самаркандских образцов и ларцами, глядя на которые подчас недоумеваешь, не бухарской ли они работы. Казалось бы, что для нас, русских, история персидского искусства должна иметь гораздо больше значения, чем для западной Европы и особенно для Америки, а между тем парижские и нью-йоркские коллекционеры переживают за последнее время такое увлечение персидскими вещами, какого Россия еще не знает, и все лучшие произведения древнего Ирана, приобретаемые часто по баснословным ценам, безвозвратно уходят на Запад, которому они гораздо более чужды, чем нам. Правда, изделиями одной эпохи персидского искусства Россия богаче остального света, и неоценимая сокровищница сасанидских блюд Императорского Эрмитажа едва ли когда-нибудь может утратить первостепенное положение, занимаемое ею среди художественных собраний цивилизованного мира, но искусство Сасанидов принадлежит домусульманскому времени и поэтому должно остаться вне пределов настоящей статьи.

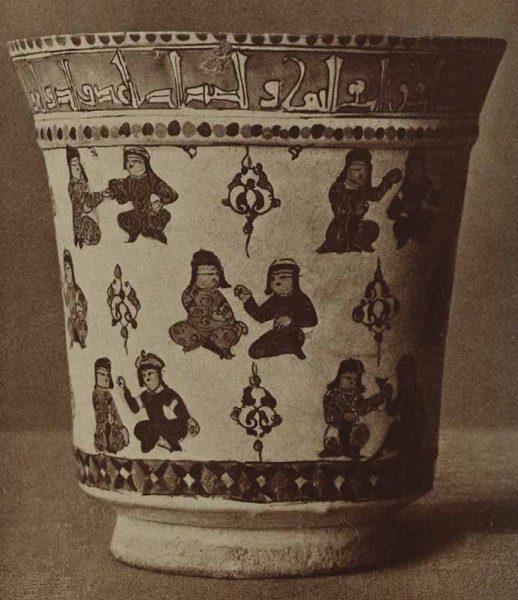

После арабского разгрома Персия долго оправлялась от переворота и в XI веке опять подверглась опустошительному завоеванию тюрков-сельджуков, пока, наконец, при разумном и твердом правлении сельджукидских султанов не дала вновь очаровательного расцвета; мы знаем его, главным образом, по керамике XII и XIII веков, находимой в развалинах Раг (Rhagès по номенклатуре западной Европы), тех самых Раг Мидийских, стоявших с незапамятных времен, куда Товий посылал своего сына, Товита, и не далеко от которых Дарий, убегавший от Александра, был убит Бессом. Поблизости от Раг, в Верамине, сохранилась мечеть с датированными изразцами, твердо устанавливающими время производства этой керамики, а сосуды того же стиля появились за последнее время в значительном числе на европейском рынке.

Рагский бокал в Музе барона Штиглица — один из самых утонченных образцов этого стиля среди доселе известных; истинно-персидский по духу, несмотря на тюркский тип изображенных лиц (лиц господствовавшего тогда класса сельджуков), созданный для прославления земного веселия и в частности радостей вина, он покрыт группами миниатюрно и изящно написанных людей, занятых лишь одним вином; глядя на него, невольно вспоминаешь пресловутое «Руси есть веселие пити», и лишний раз сознаешь наше родство с соседом Ираном. И из образцов вераминского стиля в Музее имеются как экземпляры мечетных облицовок с рельефными молитвенными надписями, крытые чудной переливчатой глазурью с металлическим отблеском, так и поочередные кресты и звезды, одевавшие сплошным узором нижние части стен наиболее монументальных построек. Немного позднейшие по времени фаянсы, находимые в Султанабаде, также представлены в Музее; они совершенно другого характера, украшены почти исключительно растительным орнаментом с животными и птицами, и в них блестящая полихромия рагских сосудов заменена синими, серыми, сизыми тонами, часто покрывшимися радужной дымкой от окисления в земле. Точной даты этих тонких раскрасок мы не знаем: Раги пали перед Чингис-ханом в начале XIII столетия и с тех пор к жизни не воскресали, но Султанабад, оставшийся вне главного пути монголов, быть может, продолжал свое изящное гончарное производство и после того, как миновала всесокрушавшая орда.

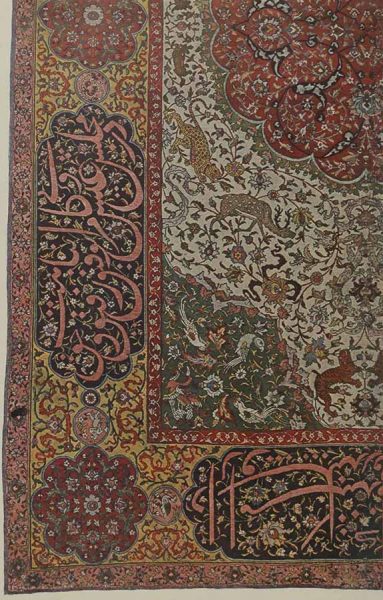

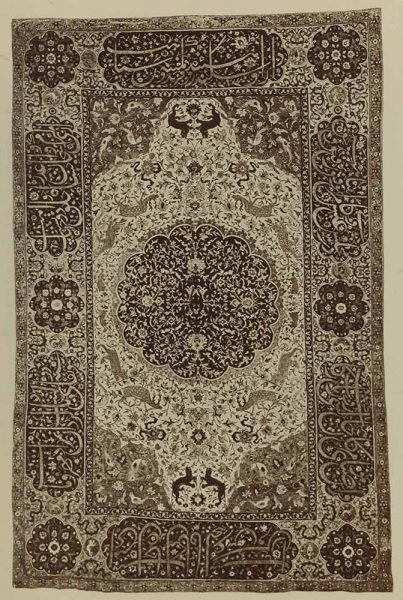

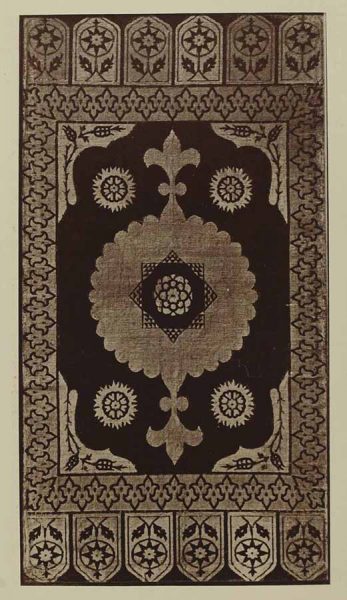

От этой же ранней эпохи сохранились и бронзовые предметы, по стилю своему переходные между сасанидскими вещами и произведениями Тимурова времени, но современных им ковров и тканей мы пока не знаем. Самый древний из ковров в Музее барона Штиглица и преобладающий по красоте над всеми другими восточными его коврами, несомненно, тот, который в монументальном сочинении д-ра Мартина про «восточные ковры до 1800 года» приписывается 1540 году и производству Тебриза. Едва ли можно с такой точностью установить и год, и место тканья, но очевидно, что ковер этот принадлежит первой половине XVI столетия и происходит из Северной Персии. По рисунку изображенных на нем животных, он с одной стороны сродни несколько более ранним изразцовым облицовкам на некоторых среднеазиатских «мечетях (мечеть в Аннау, мечеть Шир-Дор в Самарканде), построенных Тимуридами, а с другой — более поздним коврам XVI века, так называемого «охотничьего типа» (к каковым относится, например, великолепный ковер, принадлежащий Императору Австрийскому). С XV столетия идет расцвет коврового производства, державшегося в Иране на небывалой высоте в течение всего XVI века. Ковры эти теперь крайне редки; самые большие из них ткались для Двора или для мечетей, и по мере того, как они оказывались разорванными или испорченными, их часто резали на куски, оставляя наилучше сохранившиеся части для менее просторных помещений. Таким образом получились попадающиеся ныне половинки и мелкие обрывки, по которым можно судить о былой прелести цельных ковров. В Музее барона Штиглица имеется такая половина ковра ХVI века; она особенно интересна потому, что, судя по сходству рисунка и работы, ковер, часть которого она составляла, происходит из той же мастерской, как знаменитый ковер, одна половина которого в Краковском музее, а другая в парижском Musée des Arts Décoratifs.

В XVI веке утвердилась на престоле династия Сефевидов, избравшая своей столицей Исфахан и миролюбивым и мудрым правлением своим приведшая страну к небывалому расцвету. Искусство XVI и XVII столетий в Персии, если не достигло той тяжеловатой и мощной роскоши, которую оно выказало в XII веке, зато выработало такую утонченную, такую нежную прелесть, какой не часто достигало человечество в своих творениях. Наиболее выдающийся из Сефевидских шахов, Шах-Аббас Великий (1587-1629), любил роскошь и великолепие, умел создавать их вокруг себя и связал свое имя с искусством своего времени.

Он обогатил Исфахан множеством чудесных построек, заботился о коврах и тканях, украшавших его дворцы, и при нем, да и после него, ткацкое искусство достигало такого совершенства, что преемник его, поддерживавший сношения с западной Европой, послал в 1639 году в дар герцогу Фридриху III Гольштейн-Готторпскому вытканные в Персии материи, как лучшее изделие своей страны. (Ткани эти и поныне украшают стены нескольких комнат в замке Розенборг в Копенгагене. В Музе барона Штиглица имеется один образчик на желтом фоне, очень близкий к этим материям по своему характеру. Такой же тканью обиты спинки кресел царя Алексея Михайловича и царицы Марии Ильинишны, хранящихся в Саввино-Сторожевском монастыре).

В эту эпоху изображения людей получают право гражданства в персидском искусстве, и в изразцовых облицовках стен, в парчах и в рельефных бархатах появляются все чаще и чаще человеческие фигуры. Быть может, следует это отчасти приписать усилению китайского влияния, ибо не подлежит сомнению, что в конце XVI века работали в Исфахане китайцы. Уже раньше того во многих персидских вещах чувствуется соседство Китая; так, например, в миниатюрах XV века трактовка облаков и мифических животных точно как бы заимствована с Востока, а товарообмен между обеими странами был настолько значителен, что Китай под конец владычества династии Мингов изготовлял особый фарфор «под персидский вкус». Но с конца XVI столетия китайцы обосновываются в Персии, очевидно, с разрешения шаха, и начинают выделывать фаянс (с синими рисунками по белому полю) в подражание своему фарфору и, вероятно, целый ряд других вещей, в которых мы теперь видим следы китайского вкуса, не зная, сработаны ли он китайцами в персидской обстановке или персами по китайским образцам. В Музее барона Штиглица есть один любопытный ковер (должно быть ХVIII века), несомненно персидской работы, но покрытый мелким узором, якобы китайского стиля. Такое применение иноземной орнаментации встречается, однако, всего реже именно в коврах; при Шах-Аббасе это коренное иранское производство выработало совершенно специальные рисунки, позволяющее сразу узнать Шах-Аббассовский ковер среди тысячи других: довольно крупный узор, раскинутый сеткой со стилизованными розетками, по большей части на розовом или красном поле — вот отличительные его декоративные особенности.

В XVI же веке начали ткать в Персии и тончайшие шерстяные платки, позднейшие подражания коим, сделанные в северной Индии, стали общеизвестными под названием кашмирских шалей. Эти первоначальные персидские «кашмиры» и изысканнее по работ, и гармоничнее по краскам, чем индийские; рисунок их, часто составленный целиком из цветов, разнообразнее позднейшего кашмирского, представляющего, обыкновенно, лишь сочетания пальметок, то есть тех орнаментированных пятен, которые мы привыкли называть «бобами».

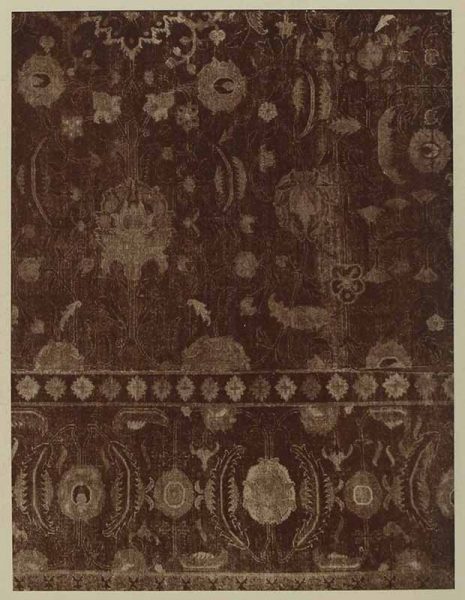

Но, быть может, самыми типичными представителями этой эпохи иранской культуры надо признать восхитительные клочки парчовых материй, где на слегка поблекшем теперь золотом фоне переплетены цветы и цветочки, травы и ветки самых нежных тонов, вся поэзия персидской весны. В свое время это были мешочки для поднесения царских грамот, или чехлы для драгоценностей, или кафтаны с откидными рукавами, халаты и шубы, так щедро даримые шахом почетные награды, изящные заместители крестов и чинов нашего века. Эта любовь к тканям и умение компоновать их сохранились и в позднейшее время, хотя, при том же тонком чутье в подборе красок, умелая стилизация эпохи расцвета мало-помалу вытесняется более неуклюжим натурализмом; ярким тому примером в Музее барона Штиглица служит бледно-зеленая парча с вазой цветов, вероятно, второй половины XVII века.

К этой же эпохе относятся так называемые «польские» ковры, по всей вероятности, сделанные в Персии, несмотря на легенды, затемняющие их, пока неясную, историю. Связывают их со слуцкими поясами, уверяя, что в Слуцке работали нарочно для этого привезенные персы, и что они и были мастерами «польских» шелковых, тканых серебром и золотом, ковров. За неимением пока архивных данных по этому вопросу, трудно высказаться определенно, но не были ли слуцкие пояса лишь подражаниями поясам персидским, и не ткались ли они попросту местными мастерами? А «польские» ковры, внезапно появившееся в Речи Посполитой, где ни до них, ни после них не было выдающегося по совершенству коврового производства, не составляют ли, наоборот, необходимого и естественного звена между коврами Шах-Аббаса и изящными, блеклыми произведениями Кирмана в XVIII столетии? Говорят, что до сих пор все ковры этого типа найдены в Польше, но не может ли это быть случайностью? В XVII веке Польша была богата, вела довольно обширную торговлю и поддерживала с Востоком более близкие сношения, чем это делали другие страны Запада; нельзя ли допустить, что поэтому попали именно в Польшу подобные ковры, производство которых длилось всего немного десятилетий, и не могло ли этому посодействовать какое-нибудь временное гонение на них, как на предметы некоранической роскоши? Ислам вообще относился недоброжелательно к шелку, запрещал носить чисто шелковую одежду, как непозволительную для мусульманина; очень часто даже в лучших восточных шелковых тканях хотя бы часть основы не шелковая, в угоду религиозным соображениям, но, разумеется, в деле франтовства и личной нарядности противостоять искушению труднее; в эпоху гонения на роскошь, какие неоднократно бывали, не могли ли и шелковые ковры XVII века подвергнуться остракизму какого-нибудь особенно набожного властелина? Как бы то ни было, вопрос остается открытым, но Музей барона Штиглица выставил вместе с персидскими вещами принадлежащий ему «польский» ковер, не улавливая общности между ним и славянскими предметами того же времени.

Не менее ковров примечательны и персидские фаянсы XVI и XVII веков. Традиции раскрасок эпохи первого расцвета в значительной мере еще сохранились и металлический отблеск на позднейших вещах не хуже, чем на рагских изразцах. Но золотой перелив не играет уже по всей поверхности облицовки, а служит теперь лишь для украшения мелких сосудов, стенные же фаянсы времени Шах-Аббаса и без радужного оттенка достаточно блещут яркими красками (обыкновенно, с преобладанием желтых и синих тонов). Мелкие предметы: чашки, кувшины и тарелки, почти всегда сохраняют металлический отблеск на буром рисунке, украшающем белый или голубой фон; в маленьких чашках нередко наружная сторона белая, а внутренняя покрыта переливающим составом, оттенки которого от бледно-бурого и рыжего доходят до густого красного цвета. Любовь к голубым и синим тонам чем позднее, тем яснее обрисовывается, и в домашней утвари XVII столетия самая простая посуда подчас чарует своей прекрасной обмазкой, то сапфировой, то бирюзовой, несмотря на неряшливую работу и незатейливый материал. Некоторые местные производства этого времени имеют, однако, свои отличительные окраски: белая в Катане, зеленая или желтая в Шустере, серые узоры по белому полю в Кирмане.

Синий цвет — излюбленный и в стекольном производстве, и в него окрашены бесчисленные флаконы, бутылочки, пузырьки для духов и для напитков. Стекло, по большей части, плохо обработано, то есть самая масса неровного состава, и формовка обнаруживает неважное мастерство; однако и в этих предметах чувствуется та же любовь к изящному, слегка вычурному рисунку.

Наряду с фаянсом и тканями развивалось в XVI столетии и древнее искусство чеканки и резьбы по металлу, выливаясь в новые формы, связанные с общим строем культуры в стране. В XIV веке, веке Тимура, перенесшего центр жизни передней Азии в Самарканд, лучшие художники по металлу были в Месопотамии, и Тимур заказывал в Мосуле монументальные светильники, чаши и изящные ларцы с серебряной насечкой. Позднее искусство это развилось в самой Персии, и в Музее барона Штиглица можно видеть ряд чисто персидских образцов этого производства: медные и бронзовые светильники и сосуды и отличную пару ажурных стальных досок с надписями.

Но если Месопотамия обучила Иран искусству мусульманской чеканки и распространила на востоке свое мастерство, не может быть сомнения, что персидские керамисты в свою очередь перенесли на запад до самого Средиземного моря свое умение покрывать причудливыми узорами белое поле общеупотребительных на Востоке стенных изразцов, фаянсовых блюд и чашек. Искусство это, распространившееся по всему побережью Сирии и Малой Азии в конце XVI и в XVII столетии, по времени своему соответствует наибольшему расцвету Османской империи и, удовлетворяя потребности в роскоши разбогатевших османских вельмож и купцов-левантийцев, должно быть признано «турецким». В общежитии (или, вернее, на жаргоне антиквариев), оно делится на производства «дамасское» и «родосское»: первое почти всегда в синих, лиловых, голубых и зеленых оттенках, второе с примесью типичного сургучно-красного цвета.

Едва ли, однако, эти названия соответствуют действительности, и наименьшая неточность, в которой приходится их обвинять, это именование целого по части. Доктор Мартин оспаривает их еще более энергично и утверждает, что так называемые дамасские изразцы никогда не делались в Дамаске. Быть может, это уже преувеличение в обратную сторону, ибо нигде на Востоке изразцы не считаются предметом роскоши, могущим вынести дальнюю перевозку; дешевле построить печь, найти глину и пригласить гончара-живописца, чем нагрузить караван тяжелыми и хрупкими изразцами. Скажу больше: в бытность мою в Дамаске я старался доискаться, не осталось ли где следов древних печей, снабжавших в свое время мечети, бани и богатые дома Дамаска изразцами, а базар — посудой, и мне посчастливилось наткнуться на пожилого человека, прирожденного старьевщика, который поинтересовался тем же вопросом и познакомил меня с результатами своих поисков. Он нашел в трех местах развалины печей, около которых выкопал куски посуды с поливой ХVII века и целые башенки необожженных еще и склеившихся чашек, брошенных, быть может, во время какого-нибудь набега арабов, так как самые печи стояли вне городской стены и в случае войны были беззащитны.

На собранных до сих пор фаянсах этого типа мы не видим ни развития, ни упадка; разве что к последнему отнести более грубо сделанные и более неряшливо раскрашенные предметы, почти, однако, единого рисунка с более совершенными экземплярами; но их можно так же легко считать современными, но провинциальными копиями тех же образцов. Поэтому-то все керамическое производство побережья при турецком владычестве носит на себе отпечаток чего-то иноземного: предшествующую стадию развития этого искусства надо искать только в Персии, а не на местах его расцвета, где более древняя керамика носила характер, родственный египетскому; воспроизведя же досыта данные персами образцы, турецкая керамика сразу вырождается в незамысловатое, милое, но мало вдохновенное производство, так называемое «Кутайя», по вероятному центру его выделки.

Из других турецких произведений искусства первое место занимают ткани и в особенности так называемые скутарийские и бурсские бархаты. Но здесь опять где кончается турецкий элемент, где начинается чужеземный? Неужели не персы рисовали эти гвоздики, эти стилизованные тюльпаны? Те же персы, что так легко набрасывали узоры из тюльпанов и гвоздик, гиацинтов и роз на «родосские» тарелки. А с другой стороны, почему этот кусок бархата родом из Скутари, а тот, почти родной брат его, из Венеции? Мы знаем, что венецианцы вели оживленную торговлю с Востоком; как умные купцы, они умели подделываться под вкусы покупателей, а в торговле бархатом, который ткали у себя, в Венеции, это было им особенно легко. Но чему научились они в Малой Азии? Что переняли у них Скутари и Бурса? Ткались ли бархаты в обоих этих городах, или, если в одном — то в котором именно? Все эти вопросы ждут разрешения и могут быть освещены только собиранием лоскутов и правильной их классификацией.

Искусство Средней Азии представляет для нас, теперешних хозяев страны, особенно живой интерес. Историю его до Тимура мы пока знаем очень плохо, и надо ждать, чтобы систематические раскопки вернули нам те сокровища, которые кроются в туркестанском лессе. Тогда только можно будет проследить, сколько времени держались традиции и идеалы, привитые Александром Великим и его греками, как эта чужеземная культура стала вырождаться под обратной волной туземного духа и какой облик приняло стремление народа к прекрасному и в темные века до Сасанидов, и после завоевания арабами, и в эпоху расцвета Мерва. При Тимуре Самарканд снова занял то преобладающее положение, какое принадлежало ему в течение двухлетнего пребывания в нем Александра и, очевидно, принадлежало и раньше; ведь трудно допустить, чтобы Александр поселился в нем случайно, а не избрал Самарканд в качеств главного в «Междуречье» центра, стоявшего на перепутье многих важных торговых путей Азии. Культура Тимура вся персидского происхождения и оставила по себе глубокие следы. Многие из сооруженных им памятников еще поныне восхищают всякого любителя красоты, и хотя ценная утварь мечетей почти вся исчезла, хотя серебряных дверей в медресе Биби-Ханым давно уже нет, и землетрясения, увы, почти ежегодно подвигают вперед работу разрушения, тем не менее, монументальные постройки Тимура и ближайших его потомков позволяют судить о влиянии, какое до сих пор имеет их искусство на все производство окружающих Самарканд областей. Персидский стиль вылился в характерные формы и в медной посуде ежедневного обихода, и в глиняных блюдах чисто кустарного изделия, и особенно в прекрасных резных деревянных дверях.

Производства эти дожили до наших дней, но, к сожалению, с проведением рельсовых путей стали быстро вымирать. Базары Самарканда, Ташкента, Ходжента, Маргелана, Коканда, Андижана, еще двадцать лет тому назад полные своеобразных, часто прекрасных, вышивок, сосудов, шелков, теперь превратились в склады московских товаров, убивших туземные ткани. Ткачи-кустари перешли на другие промыслы, а вышивки вывезены или еще вывозятся константинопольскими скупщиками, дошедшими уже до глухих деревень Туркестанского края в поисках за товаром на продажу американцам в базарах Каира и Стамбула. Наряду с образцами еще уцелевшего кустарного творчества попадаются подчас и старинные предметы более высокого художественного достоинства. Несмотря на все официальные запреты, святотатственные руки продолжают оголять Тимуровы мечети от их глазурных покровов, а отдельные изразцы с них попадаются у местных старьевщиков. Изготовлялись эти керамиковые облицовки различными способами. Для больших наружных пространств они часто состояли из гладких одноцветных кирпичей, по большей части синих и голубых, одинаково несравненного цвета, будь они светлые или темные. Но для порталов, внутренних фризов и вообще для тех частей здания, которые строитель хотел особенно подчеркнуть или разукрасить, применялась своего рода мозаика, то есть отдельные куски поливного кирпича, определенных оттенков, размеров и форм, всаживались в цементную основу, образуя, таким образом, сплошной узор. Этот способ применялся в XIV веке и встречается в постройках Тимура и первых его преемников. Позднее стали делать резные кафели, то есть надписи и рисунки вырезывались на гладком необожженном кирпиче, а затем уже покрывались одноцветной поливой; чудесный образец подобной работы (целый фасад сплошь бирюзового цвета) сохранился почти неприкосновенным в медресе Шахи-Зинда в Самарканде; на нем есть подпись гератского мастера XV столетия. В числе среднеазиатских изразцов мозаичной работы в Музее барона Штиглица имеется интересный кусок фриза, взятый из последних остатков разрушенной до неузнаваемости (превращенной в коровий хлев) мечети, построенной при Тимуре в Ташкенте; в нем помимо кусков с блестящей поливой попадаются и матовые черепки (например, цветочные лепестки бледно-розового оттенка), что придает всему узору необычайную прелесть. Из вещей той же эпохи (ХIV-XV столетий) в Музее выставлен интересный предмет из резного алебастра; найден он в Самарканде, в раскопках, на месте, где, по догадкам, мог быть загородный дворец Тимура; по-видимому, это была террасная или садовая тумба, может быть, угольник для парапета на плоской крыше садового павильона. Во всяком случае, и в своем роде это было украшение незаурядное, так как самый материал, из которого оно сделано, очень ценился; из такого же алебастра сделана нижняя облицовка мечети Гур-Эмир, где похоронен Тимур.

Хотя, в общем, все искусство Средней Азии носит на себе отпечаток Персии, в одном отношении замечается обратное явление. Миниатюрная живопись, существовавшая в Персии с древнейших времен, стала с XV столетия, — сейчас после Тимура, умершего в 1405 году, — развиваться под влиянием Тимуровой, самаркандской культуры; нет оснований предполагать влияния с Востока в более ранний период, образцов которого мы не знаем, но самые старинные из дошедших до нас персидских миниатюр XV века ясно говорят о Тимуре и его истории. Нескончаемые войны, предпринятые великим эмиром, открыли доступ его подданным во всевозможные страны; пять раз он ходил на Китай, и при нем общение с Китаем, очевидно, стало гораздо более деятельным, чем прежде. В персидской живописи XV века чувствуется сильное китайское влияние, удержавшееся и позднее, когда физиономии изображенных личностей теряют свой тюркский облик и становятся чисто иранскими, и типично тюркский узорчатый круг на заглавном листе расписанной книги уступает место персидским украшениям. Везде на Востоке миниатюристы были вместе с тем каллиграфами, что сильно отразилось на их живописи; в XV веке многие из лучших каллиграфов работали в Герате; Герат же дал и самого известного персидского миниатюриста Бехзада (умершего во второй четверти XVI столетия), и школа, к которой он принадлежал и на которую так сильно повлиял, называется Гератской. Столетием позднее, при дворе Шах-Аббаса I, работал другой знаменитый живописец, Риза-и-Аббасси, также имевший многочисленных учеников и создавший свой особый стиль. Эти два художника ограничивают собою век расцвета персидской живописи. После Риза-и-Аббасси она начинает клониться к манерности и упадку. Но персидские живописцы хорошей эпохи вдохновили миниатюристов Индии, где при дворе Великих Моголов вплоть до конца XVIII столетия работал ряд хороших художников-индусов. Разумеется, все их производство носит отпечаток их родины, как в хорошем, так и в дурном смысле. Персидская живопись, удивительно искренняя, правдивая и жизненная, под кистью индусов становится более утонченною и парадною, но пристрастие к поверхностной эффектности мало-помалу перешло в слащавость и зализанность, а за нагромождением излишних прикрас делийские и агрские живописцы быстро утратили умение передавать характер и внутренний смысл изображаемых ими сцен. Любопытные в бытовом и костюмном отношении, их приторные творения более позднего времени теряют всякий общечеловеческий интерес и только подтверждают неизменное правило об исчезновении таланта там, где все внимание обращено на одну только технику.

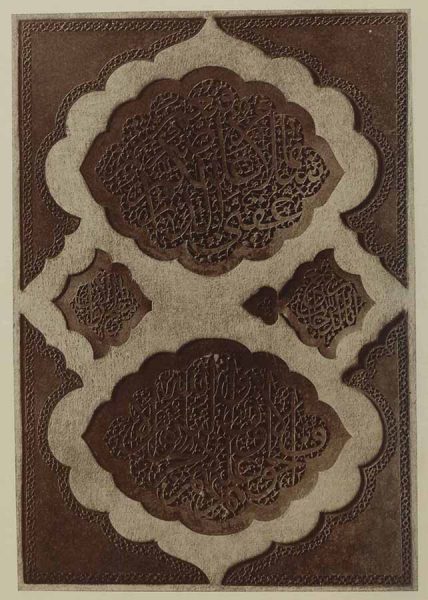

Произведений чисто арабского искусства в Музее барона Штиглица пока еще немного. Наиболее выдающиеся — резные деревянные двери XV века и переплет того же времени египетской работы, снятый, должно быть, с экземпляра Корана, если судить по его формату. Поставленный в одной витрине с персидскими переплетами (из которых лучшие относятся к ХVI и ХVII столетиям), они прекрасно иллюстрирует разницу в работе семитического и арийского племени; даже в такой области, где техника их развивалась по очень близким друг к другу направлениям, как чувствуется у одного строгость, мощь, суховатость, где у другого грация, мягкость, цветистость.

Эти краткие заметки лишь поверхностно затрагивают некоторые вопросы, невольно возникающие при знакомстве с предметами восточного происхождения и далеко не имеют исчерпывающего значения. Вся огромная область мусульманского искусства еще очень мало разработана и ждет своих знатоков-собирателей, тружеников, которые когда-нибудь подробно выяснят историю каждого производства и участие того или другого влияния в его создании. Будем надеяться, что наши соотечественники станут на первом месте в изучении этого искусства, сыгравшего видную роль в прошлой нашей истории и стоящего в тесной связи со многими проявлениями нашего народного творчества.

Автор: А. А. Половцов