Реализм в искусстве, в зависимости от господствовавших направлений в мышлении, на разных этапах развития человеческого общества, воспринимался различно. При этом, степень восприятия «глаза» играла значительно большую роль, чем это обычно предполагается.

Некоторые формы в искусстве, которые, будь они созданы в наше время, безусловно считались бы стилизацией, в те отдаленные времена, когда они создавались, воспринимались вполне реалистично.

На первый взгляд может показаться странным говорить о реализме рисунков на тканях. Ткань по своей природе, по принципам композиции ткацкого рисунка, как и по приему повторяющегося ритма декоровки, так тесно связана с идеей плоскости, что малейшее стремление нарушить эту идею привело бы к разрушению реальности самого предмета.

Этот факт наблюдается нами на французских гобеленах, где художники изощрялись в применении самых изысканных средств для передачи живой природы. Они вводили в ткацкий рисунок линейную и воздушную перспективы и, достигая чисто живописных эффектов, приближали ткань к картине, придавая ей несвойственные ткани качества. Перспективным удалением мастера как бы углубляли спокойную гладь стены, которую украшали гобелены. Превратившись в тканную живопись декоративного характера, последние окончательно порвали с реальностью первоначального замысла и утилитарностью своего назначения. Аналогичный случай мы наблюдаем на лионских шелковых тканях, завоевавших себе, может быть как раз благодаря подобным ошибкам, успех у модниц всей Европы XVIII в. Цветочные разводы, изображенные по атласному фону этих тканей, исполнялись в натуралистическом характере и благодаря впечатлению рельефа, достигнутому игрой светотени и красок, весьма крикливо выделялись на плоскости тканья. Цветочные букеты, невольно напоминающие срезанные цветы из садоводства, изображенные на лионских шелках, кажутся нам как-то случайно прикрепленными вместе с кружевными лентами и бантами, развевающимися на ветру, ловко переданными искусством ткача.

Восточные ткачи избегали в своих узорах подобных погрешностей против идеи плоскости, не применяя такого грубого и неуместного в данном случае натурализма. Для них растительный мотив в рисунке ткани не есть цветок, срезанный садовником, а реальное, живое создание природы со всеми функциями жизни, создавшей его. Изображенный в ткацком искусстве цветок — реальнейший продукт природы, уходящий корнями в почву и листьями и цветами колеблющийся на солнечном воздухе. Фон восточной ткани с изображением цветов воспринимается глазом как густой луг или степная почва, из которых реально вырастает изображаемое растение. Чтобы вполне проникнуться остротой черт реализма в подобных изображениях на сефевидских тканях и коврах, следует нам припомнить миниатюры в современных им рукописях. Достойно удивления, с какой необычайной тонкостью наблюдения и правдивым чувством реализма переданы в них, несмотря на несомненную условность, некоторые особенности местной природы, мало заметные неопытному глазу. Надо помнить поразительную правдивость в передаче степных деревьев, с засохшими от зноя и общипанными ветрами ветками на верхушках. На таких тонких и оголенных ветвях резвятся парочками птички, с гибких вершин наблюдая по птичьему обычаю за ползущей на земле добычей. У стволов деревьев приютились кусты крупнолистных растений, ищущих в тени деревьев прохлады и защиты от зноя. Полны обаятельной красоты и наивной несложности пейзажи весеннего характера, изображенные на миниатюрах. В них чувствуется благодатный отдых и нежная прохлада, предшествующая беспощадному зною летнего времени. Подобные миниатюры передают весь аромат весны.

Излюбленным мотивом миниатюристов являются уединенные сады, развертывающие перед нами свою простую красоту: урюк и миндаль в цвету, покрытые нежной бело-розовой дымкой. Они не распустили еще своей жестковатой, темно-зеленой листвы. Строго и неподвижно высятся перед нами стройные кипарисы, согнутые лишь слегка в самых верхушках легким ветерком. Распустились купы мелколистного чинара, и через ограду из-за фантастических скал широколицый воин, сидящий на тонконогом коне наблюдает за стройными красавицами, гуляющими по саду. Они приближаются к бурному весеннему потоку, пробивающему себе дорогу стремительным, тонкоструйным бегом через отверделый глинозем, отстраняя к берегу глыбы и булыжники, встречающиеся на его пути. У низких берегов потока ютятся сочнолистные травы и, хорошо нам знакомые, недолговечные весенние цветы: тюльпаны, нарциссы, тацетты, ирисы и гиацинт. Все они на рисунках переданы в достаточной мере точно, но реализм в передаче их заключается не только в этом, но также и в том, что с изумительной чуткостью переданы помимо формальных особенностей этих цветов также и их жизненные привычки и потребности. Приютившиеся у самого края потока цветы вырастают из земляных глыб или груд камней, в расщелинах которых и днем при солнцепеке удерживается влага водяных испарений, питая сочные листья и стебли весенних растений.

Как раз эти обломки скал или земляные глыбы, а часто и парные семядольные листья, образующиеся у всех бобовых растений из двух половинок зерна и сохранившиеся у самого корня растения, характерны для изображения всех цветов на восточных тканях, и они в высшей степени убедительно говорят о реалистическом восприятии восточными мастерами живых природных форм. На всех тканях цветочного типа проведен этот принцип рисунка, и всегда мы его узнаем и в таких случаях, когда реалистическая форма обращалась в орнаментальную стилизацию.

Итак, восточному мастеру фон ткани всегда представлялся почвой с произрастающими из нее цветами. Эта мысль была понятна и в России XVII в. В монастырских описях этого времени не мало встречается описаний тканей такого рода: ткань золотная — по зеленой «земле» травы и цветы; или бархат турский — по золотой «земле» репии. (Подобными названиями фона пестреют описи Московской патриаршей ризницы, опись «царского платья» XVI в. (Архив оруж. палаты № 1), описи ризниц московских монастырей и описи Сергиево-Троицкой Лавры). Прорастание растения из почвы представлено на сефевидских тканях в самых разнообразнейших видах. Будь ли это изображено на бархатной ткани, где стройный кипарис высится над скалистым берегом пруда, взволнованного ветром, или на парчовой ткани, где изображены цветы с семядольными листьями; даже на бархате желтоватого тона, на котором изображены кусты горных анемон, с характерными для них жесткими и зубчатыми листьями и с увесистыми пышными цветами, вознесенными на тонких упругих стеблях, не забыта эта черта реальной жизни. Правда, в рисунке отсутствуют камни, даже орнаментальная ножка, зато тонкая горбатая линия обозначает то место, где цветок берет свое начало из недр земли, (ткани с такими узорами находятся в Москве).

Стремление передать природу и ее жизнь на плоскости ткани выражается в изображении пейзажных мотивов на подобие миниатюр, расположившихся в разброску по фону тканей. На них мы видим тихий пейзаж с цветущим деревом на скале и пасущейся ланью на лугу, испещренному тюльпанами; фигурную сцену, полную динамики, — охотник, взобравшийся на гранатовое дерево, поражает стрелами двух хищников, под когтями которых бьется его лошадь, сбитая с ног. Или на красной атласной ткани Музея Восточных Культур в Москве, на которой изображен торжествующий герой на коне, идущем шагом. За спиной его сидит женщина, за собой он влечет на аркане хмурого пленника татарского типа, а в листве деревьев порхают птицы, и среди камушков вырастают цветы.

Встречаются прелестные бытовые сценки на тканях: музыканты в цветущих садах, охотники у котла и другие. Замечателен мотив из поэмы Низами «Лейла и Меджнун» на бархатной ткани. Реально ощущаются изможденность героя и безотрадность пустынного пейзажа. Подобные мотивы дышат простотой и непринужденностью и легко компонуются в ткацкую плоскость, избегая всякое подобие рельефа. Интересно сравнить их с подобными мотивами в западном ткацком искусстве. Там пейзажи поднесены с претенциозной важностью и, тем не менее, они беспомощно висят в обрамлениях из фантастических цветов, несоразмерного масштаба. В такие цветочные кулисы превращались на Западе те реальные вырастания из почвы, так скромно, но четко выраженные на восточных тканях.

До сих пор мы рассматривали ткацкие рисунки, повторяющие в определенном ритме один и тот же декоративный мотив. Обратимся к тканям, не повторяющим рисунок, а приспособляющим его к определенной плоскости, в которую вкомпоновывается узор, то есть к тканям характера «панно».

Разберем рисунок шелковой завесы для молельной ниши из колл. Эрмитажа, № Ш. 13388.

Она представляет большой интерес в смысле трактовки изображенных на ней цветов. Мы увидим на нежно-зеленом фоне ткани часто встречающуюся вазу с букетом цветов, расположенных в строгой симметричности. Центральное место в букете занимает цветок, называемый «царские кудри» (Fritillaria), а по сторонам ее попарно отгибаются ветки дельфиниума, тюльпаны, нарциссы, жонкили, гвоздики и ирисы. Хотя рисунок цветов очень близок к природе, все-таки плоскостная трактовка их форм, сдержанность и условность их колорита и мягкость золота, в котором выткана ваза, гармонично сливаются с бледной зеленью фона (священной краской пророка) и не нарушают идеи ткацкой плоскости. Изображения цветов букета даны вполне в рамках плоскостной интерпретации и хотя над ними порхают бабочки и плывут облака, дающие композиции известную динамику, в них отсутствуют не приемлемый в данном случае натурализм, увлекаясь которым ткачи Запада доходили до такого абсурда, что передавали капли росы на лепестках розы. В нашем случае анатомически точная передача цветов вменялась мастеру назначением данного предмета в быту. На нашей завесе цветы играют не только декоративную роль, но, по понятиям мусульман, и символическую. Они должны были олицетворять набожное настроение души молящегося, которая перед божеством является возлюбленной, скромно ожидающей веления повелителя. Каждый отдельный цветок в подобных букетах являлся известным толкованием, понятным каждому верующему.

В стихах поэтов Джами и Хафиза говорится о скромности благоухающей фиалки, которая, облаченная в синие «траурные» одежды, склоняет перед божеством свою головку к земле, на «зеленый» молельный ковер своих листьев. Анемон, одетый в огненно-красный от любовного волнения венок лепестков, напрасно старается прикрыть черноту своей грешной души, а ирис, представленный и на нашем букете, занимает особенное место в этой цветочной символике. Он играет роль посредника между богом и человеческой душой, глашатая чувств ее. Двое из лепестков этого цветка подняты как умоляющие руки к небу, три опущенные к земле, сохраняют контакт с душой грешника. Таким образом, на данной отрасли тканей символическое значение цветов обосновывало реалистическое изображение их.

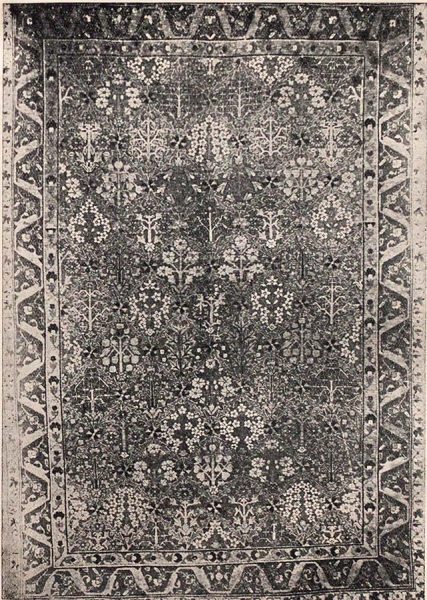

Обратимся к коврам времени Сефевидов и укажем на встречающиеся в их рисунках черты реализма. Затруднительный способ ручной вязки и сравнительная грубость шерстяного материала располагали ткача при исполнении своей работы к упрощению и сильной стилизации рисунка. Это особенно ярко наблюдается на ковровых узорах кочевников. Их рисунки так далеки от реальности жизненных форм, что они скорее являются символами известных понятий, и благодаря этому непосвященному наблюдателю вовсе не понятны. Так, вряд ли многим из нас известно, что восьмиугольный «гюль», чередующийся на огненном фоне туркменского ковра, густо обрамленный рядом двойных крючковатых завитков, обозначает пруд, у которого стоит стадо баранов на водопое, и что три своеобразные пятна изображенные на двух светлых полях восьмиугольного «гюля» обозначают трех уток, носящихся над гладью пруда. Местные ткачихи для всех узоров, встречающихся на коврах, имеют свои названия, из чего можно было бы заключить, что все подобные ковровые мотивы когда-то имели свое весьма реальное значение.

В сравнении с коврами кочевников, ковры Сефевидского времени выявляют определенные черты реализма. На них изображены цветочные мотивы, приближающиеся в их оформлении в известной мере к реальности. Однако, чтобы выяснить себе своеобразные черты реализма этих ковровых рисунков, мы предварительно обратимся к тканным коврам западного производства, которые в XVIII и XIX вв., не подражая восточным прототипам, заменяли их в быту. Мы говорим о так называемых «обюссонах», которые изготовлялись в различных производственных центрах Запада и, до семидесятых годов прошлого века ткались и в Петербурге, в царских мастерских на Шпалерной улице. Рисунок таких «обюссонов» состоит всегда из орнаментального скелета, вокруг которого размещены букеты, венки и гирлянды из натуралистических цветов. Самые обычные ковры этого типа выдержаны в стиле запоздалого рококо. Композиция этих ковров слагается из центрального букета в орнаментальной рамке, переданной как бы рельефом, даже с падающей тенью, из одноцветного фона и из богатого орнаментального борта с вкомпонованными в него угловыми и центральными картушами с букетами из тех же натуралистических цветов. Мы легко убедимся в том, что эти ковры являются ни чем иным, как переданными в тканье лепными плафонами с цветочной росписью, очутившимися по неизвестным причинам под нашими ногами на полу. Однако, хотя и в западных коврах потеряна идея ковра как тканной плоскости, все-таки система композиции заимствована с восточных ковров, но «приукрашена» по понятию Запада и подведена под «стиль».

Восточный ковер, назначенный для покрытия пола или для завески стен, всегда изображает собою тканную плоскость, но и в нем (здесь говорится о цветочных коврах Сефевидского времени) мы встречаем два вышеуказанных мотива композиции: орнамент и цветы. Оба мотива в своем оформлении имеют чисто плоскостный характер. Их разводы переплетаются дружно, однако совершенно самостоятельными фигурами, трудно различаемыми сразу непривычным глазом. Этот двойной ритм форм и их движений подобен музыкальному созвучию ведущего мотива мелодии с бисерным плеском аккомпанемента, сливающихся в одно целое, не распадающееся, но нарочито подчеркивающее планомерную конструкцию.

Такие ковровые композиции находят себе аналогии в узорах изразцовых стенных облицовок и в шелковых тканях XIII по XV вв. на Востоке и странах, находившихся под влиянием восточной ткацкой культуры. На изразцах, и на тканях, нежные цветочные ветви перевиваются с ведущей линией стойкого орнамента в их декоровке. Таков тип композиции первой группы сефевидских ковров с цветочными мотивами. Во второй и третьей группе орнамент ограничивается почти всегда бортом ковра, а плоскость его заполнена большими цветами, размещенными в таком порядке, что стебли их образуют известную графическую разбивку композиции, заменяя орнаментику. Цветы в этих коврах вследствие их величины и благодаря обработке внутренним рисунком всегда стилизованы. Среди них однако легко узнаются ирисы и макушки цветущего лука. В гератских коврах этого типа встречается на узоре лишь строго стилизованный китайский лотос, как бы плывущий длинными стеблями на поверхности пруда, на глади которого отражаются стилизованные в китайском духе облака. Композиция третьей группы цветочных ковров имеет связь с рисунком шелковых тканей с изображением цветов. Она передает сад с цветущими деревьями в весьма схематизированном виде. Изображения деревьев, среди которых не трудно узнать гранатовое (с плодами) и цветущую сливу, даны в профиль и заключены в ромбы из узких зубчатых листьев, на подобие тех, которые встречаются на кавказских коврах и местными ткачихами именуются «заборами».

Узор этих ковров является прототипом так называемого «гранатового» рисунка, получившего свою окончательную разработку в Италии. Однако, на коврах центральный растительный мотив каждого заостренного овала рисунка не является, как в Италии, отдельной веткой с плодом и цветками, но целым деревом, возрастающим из земли по всем тем признакам и правилам в изобразительных приемах, известных нам из рисунков тканей. К третьей группе ковров можно отнести также индоперсидские, в рисунке которых исчезает конструктивная сетка из заостренных овалов, и кусты и деревья, даже садовые павильоны, свободно помещаются на земле.

Нам известно по историческим данным, что на коврах изображались не только цветочные и орнаментальные мотивы, но и фигурные сцены, заимствованные из Шах-Намэ, портреты властителей, топографические карты местностей, а также сады весьма реалистического оформления. Такие ковры отнюдь не были вышивками, но именно ворсовыми коврами, которые могли подвергаться чистке посредством мытья. Это подтверждается следующим историческим фактом. О нем повествует нам Абу-л-Аббас-Мухаммед-ибн-Сааль, секретарь военной канцелярии Аббасидского халифа Мутаваккиля (847-861 гг. н.э.) который был убит своей турецкой стражей, состоявшей под начальством эмира Бога, по поручению Мунтасира, отвергнутого наследника Мутаваккиля.

Убийство совершилось 9 декабря 861 года во время ночной пирушки на пышном ковре, на кайме которого были изображены портреты властителей, а в числе их изображение Шеруэ, убийцы собственного отца сасанидского царя Хосрова-Парвеза и портрет ибн-Эс-Валида, убийцы своего двоюродного брата.

Секретарь военной канцелярии, увидев еще днем до происшествия разостланный под троном халифа ковер, счел изображения данных личностей зловещим предзнаменованием и потребовал, чтобы убрали ковер. Но начальник охраны Бога и хранитель ковров халифа, христианин Айюб-ибн-Сулейман успокоили напуганного секретаря, говоря, что ковер разостлан по личному приказу халифа и что следы запекшейся крови от раньше совершившихся на нем убийств старательно вымыты, по всем правилам этого искусства.

Ковер Мутаваккиля свидетельствует о портретных изображениях видимо реалистического характера. Другой исторически документированный ковер садового типа представляет для нас особый интерес как прототип так называемых охотничьих ковров, которые производились в Джокагане, близ столицы Сефевидов. Мы говорим о так называемой «весне Хосроя», о том знаменитом ковре, который зимой расстилался в белом чертоге Ктесифонского дворца, когда погода не позволяла пировать на открытом воздухе. Этот ковер в шестьдесят локтей в квадрате был изготовлен для Сасанидского царя Хосроя I Ануширвана (531-579). Во время взятия Ктесифона (637) в царствование Иездегерда этот ковер попал в руки победоносных арабов. Богатство его было фантастическое: он был выткан из шелка, серебра и золота и украшен самоцветами и драгоценными камнями. Рисунок представлял весенний парк с дорожками и арыками, полный деревьев и весенних цветов. Борты ковра изображали цветники, на которых цветы были сделаны из красных, синих, желтых, белых и зеленых самоцветов. Земля была дана крученым золотом; ручейки горным хрусталем, стебли и ветки растений были исполнены серебром и золотом; листва деревьев и цветов была из шелка, а фрукты на деревьях и кустарниках из самоцветов.

Трезвый победитель Омар приказал разделить это чудо коврового искусства и частями его уплатить своим воинам, очень выгодно распродавшим их долю добычи любителям. Зять пророка Али продал попавший ему кусок ковра за сумму в 20.000 драхм.

Воспоминание об этом прославленном ковре служило исходной точкой для создания так называемых охотничьих ковров. Однако, чтобы разобраться в их своеобразном реализме, нам следует еще раз обратиться к гератским коврам и к коврам с изображениями схематизированных садов. На первых мы увидели попытку не только передать формы земной природы, но и небесных облаков, хотя бы в отражении на поверхности воды. На других даны фруктовые сады с достаточно реалистичными изображениями деревьев, однако в схематической расстановке, весьма статического и типизованного характера, лишенного всяких случайностей, в оформлении застывшего образца.

В охотничьих же коврах сочетаются моменты композиционного содержания, известные нам из обеих групп вышеупомянутых ковров. На них изображены и земля и небо с животными и птицами, а иногда даже изображения человеческих фигур, приобретавших в интерпретации художника черты реализма и динамики.

Восточный художник изображая на ковре небо и землю, воду и деревья, птицы и животных дает как бы в горизонтальной проекции все, что его окружает, все что находится над ним, под ним и около него. Он является центральной точкой и от этого получается та странная, я сказал бы — «детская» перспектива, которая не исключительно обоснована законами ткацкого искусства, а лишь подчеркивает их. Чтобы разобраться во всем этом, недостаточно вспомнить изображения на тканях в характере миниатюр, но и символику, давшую созерцателю поэтическое толкование чувств художника. В расшифровке охотничьего ковра подобным же образом помогает символика красок и отчасти зверей и птиц (лев — символ царственности, птица удод — мудрости). Синяя краска в охотничьих коврах обозначает воздух, красная — землю; серебро или белая — воду. Благодаря этому легко локализируются происшествия, изображенные в сложном рисунке ковра.

Разбирая фрагмент охотничьего ковра из коллекции Эрмитажа (рис. ниже), мы убеждаемся в том, что этот предмет искусства является оформлением внутреннего восприятия художника, а не случайным соединением элементов внешнего окружения, что это произведение не является бледным отражением, но сгущением форм природы.

В центре нашего ковра изображен пруд, на котором плавают парами утки. Парк пересекается арыком. На берегу его высятся кипарисы, покрытые шишками и опутанные случайными разветвлениями цветущих миндальных кустарников с бледно-розовыми цветами, ярко выделяющимися на темном фоне деревьев. Нам припоминается решение той же проблемы в византийском искусстве в форме строгой стилизации: там часто изображается кипарис, обвитый виноградными лозами, но они всегда даны с симметрично расположенными листьями и кистями ягод. Они далеки от реализма, в котором передана конструкция растительных форм на нашем ковре. Между стволами кипарисов крадучись пробирается по береговым тростникам лев, направляясь к львице, встречающей его в выжидающей позе. Далеко в гуще сада беззаботно пасется марал и на песчаной площадке прогуливается пара павлинов. По близости от них играют два «доброжелательные человеку» цилиня (китайское фантастическое животное), легко узнаваемые по бычачьему хвосту и по странной крылообразной гриве. В самой глубине парка изображен одинокий барс. На ветках кустарников резвятся птички и в высокой голубизне неба плавают облака и тревожно кружатся два феникса, наблюдая за борьбой феникса с «китайским» львом, происходящей поблизости к пруду. Последняя сцена привлекает наше внимание опять к центру композиции. На борту ковра изображены парные павлины, чередующиеся с двумя рыбами на подобие пятнистых щук, пожирающих уток и образующих изгибом своих тел орнаментальные арочки в композиции борта. Может быть, в этих рыбах можно усмотреть видоизмененных вишапов, демонов животворящей воды, без которой пышный парк превратился бы в голую пустыню.

Мы обрисовали идейное содержание изображений нашего ковра. Правда, симметричное повторение отдельных мотивов композиции согласно закона ткацкого искусства ограничивает полноту восприятия всех реалистических черт объектов и происшествий, изображенных на ковровой плоскости, ставящей известные преграды художнику-ткачу в возможностях изображения этих объектов в желательном оформлении. Тем удивительнее то, с какой легкостью художник решил свою трудную задачу, придавая своему творению столько несомненных черт реализма.

Автор: Э. К. Кверфельдт