К числу наиважнейших художественных новостей нашего времени принадлежит открытие нескольких коптских кладбищ в Египте. Результаты находок и раскопок, начавшихся здесь в начале 80-х годов, были столько же неожиданны, сколько и плодотворны для наших познаний об одной из интереснейших сторон народного творчества древних людей. Явились на свет из тысячелетнего мрака могил многие тысячи разнообразнейших одежд, уже достаточно примечательных и по одним формам, материалу и работе, но еще более важных для нас по бесчисленным тканым и шитым орнаментам, их покрывающим.

Венский профессор Карабачек, ориенталист и археолог, игравший самую главную роль в этих открытиях, говорит, что до последнего времени наши сведения о развитии ткацкого дела, начиная с древности, были крайне односторонни, если иметь в виду не писанные источники, а действительные образцы производства. Конечно, таких образчиков есть налицо очень много из эпохи конца Средних веков, есть также материи, в которые были обернуты мумии, но вряд ли сохранилось до нашего времени более дюжины образчиков материй, про которые можно было бы с достоверностью утверждать, что они действительно принадлежат древнему миру. Таковы, например, два остатка римской шелковой материи, хранимые, один в «Германском Музее» в Нюрнберге, другой в церкви св. Валерии в Зиттене (в Швейцарии); таков также интересный кусок римской материи, находящийся в собрании северных древностей в Копенгагене; наконец, самые замечательные и драгоценные образчики древних материй — собрание тканей, хранимое в музее Императорского Эрмитажа в Петербурге и происходящее из керченских раскопок.

И вдруг, явились находки в Египте, неожиданные, непредвиденные, которые вскоре обогатили все главные европейские музеи громадной массой нового материала, расширяющего прежние понятия и дающего пищу для обширнейших, совершенно новых, изучений. Открытие нового драгоценного материала было не случайное. Оно было плодом расчета и соображения. Один из замечательнейших ориенталистов Европы, профессор венского университета Карабачек, давно уже занимавшийся вопросом о древних тканях, после долгого изучения восточных писателей и разбросанных у них известий о многочисленных тканых материях древности, известных и в начале Средних веков, остановился на той мысли, что в почве Египта надо искать остатки этих материй, и что в тамошних местах, начала христианской эры, они непременно будут найдены во множестве. «Никакая другая страна на целом свете — говорит он в своем отчете об этих находках («Die Theodor Graf’schen Funde in Aegypten», Wien 1883), — не была столь благоприятно приготовлена самими обстоятельствами и, в истинном смысле слова, консервативна как Египет, с его сухой песчаной почвой, наделенной известной неизменяемостью уже вследствие того, что в этой стране переходы одной культурной формы в другую совершались лишь постепенно». «У меня возник вопрос — говорит также Карабачек, — где лежат в египетской земле все поколения греков и римлян времен после фараоновских? Я серьезно обдумал этот вопрос и составил свой план, а для его выполнения Теодор Граф благосклонно дал свою помощь. (Прибавим здесь от себя, что Теодор Граф — богатый венский торговец художественными предметами, преимущественно восточными, человек художественно образованный и много всегда «с истинным вдохновением», по словам профессора Карабачека, заботившийся о расширении художественной сферы знания). Это было предприятие довольно рискованное, по тому что в Египте иностранцам запрещено заниматься раскопками, и, сверх того, известно отвращение туземцев к погребенным трупам. Хотя первые неудачи, конечно, мало способствовали к нашему ободрению, но мы все-таки не сомневались в счастливых результатах нашего предприятия. Г. Граф, среди всего этого, производил, с конца 70-х годов, поиски старых материй по всему Египту и посетил с этой целью многие коптские монастыри, ездил даже до самой Сирии. Он, вначале, вернулся в Европу с пустыми руками. Но, несмотря на это, мы все-таки крепко держались нашей идеи исследовать греческие и римские гробницы в Египте. Наконец, в 1882 году. Граф напал на след давно ожидаемого кладбища, где многие из похороненных трупов были облечены древними материями. Чтобы избежать предательства и измены на счет местоположения найденного кладбища, работы производились только ночью. Тут наехали англичане, а так как они казались нам также очень опасными, мы не могли и не можем достаточно быть благодарными судьбе, которая помогла нам сохранить наше дело в тайне во все продолжение нашей работы. Г. Граф привез в Вену настоящее сокровище. Перед нашими глазами является теперь собрание одежд, остатков материй, платков, покровов, шапок, вышивок, гобеленовских работ, кружев, плетений и т. д., которое разом бросает яркий свет на высокое прошлое ткацкого дела древнего мира и дает знаменитому по этой части Египту выступить с его деятельностью за период приблизительно от III-го до IX-го века по Р. Хр., т. е. за целый блестящий период лет в 700″.

Вся богатая коллекция Графа, происходящая из одного кладбища близ местечка Саккары (у Нила, в Нижнем Египте), была приобретена венским художественно-промышленным музеем, и Карабачек радовался, что никакой другой музей в мире не обладает подобными, совершенно единственными сокровищами, подробное и превосходное описание которых он тогда же напечатал под заглавием: «Каталог des Theodor-Graf ‘schen Funde in Aegypten, Wien 1883» . Но исключительное положение венского музея не долго оставалось таковым. Целая масса спекулянтов, промышленников, торговцев и предпринимателей ринулась в Египет и стала разыскивать кладбища с мертвецами, одетыми в древние ткани; открытия некрополей быстро пошли одно за другим, и все главные европейские художественно-промышленные музеи наполнились образцами тканей этого рода. Лондон, Париж, Берлин, Вена, Петербург и некоторые другие города обладают теперь сотнями и тысячами древних тканей.

В разысканиях и раскопках нередко участвовали также и настоящие ученые. Таким явился, например, известный германский ученый Франц Бок, каноник ахенского собора, сделавший очень много для изучения средневековых материй и их узоров (главные его сочинения: «Geschichte der liturgischen Gewänder des Mittelalter, Bonn 1859», и превосходный текст к роскошному изданию: «Die Kleinodieu des Heil-Römischeu Reichs Deutscher Nation, Wien 1864»). Бок нарочно, целых два раза, отправлялся в Египет для того, чтобы изучить новоявленные предметы древнего искусства и добыть, для перепродажи, наивозможно большее количество их. Собранная им богатая коллекция была скоро потом привезена в Европу и весной 1886 выставлена в Ганновере, в залах тамошнего художественно-промышленного общества, причем Бок напечатал небольшое, но основательное исследование о новом интересном предмете, под заглавием: «Kunstgeschichtliche Beiträge über die vieifarbigen Gobelin-Wirkereien und Purpurstickereien der spätrömischen und frühbyzantinischen Kunstepoche (III-VIII Jahrhundert)». Здесь он рассматривал материал тканей и тканья, употребленные краски, технику, узоры, время происхождения новооткрытых материй и т. д. Другой ученый, француз Масперо, директор французской археологический миссии в Каире и Булакского музея, также ревностно занялся этим предметом (только уже не для коммерческих целей) и, среди своих громадных работ по раскопкам египетских архитектурных и скульптурных памятников, а также всяческих предметов, относящихся к древнейшим периодам египетской истории, обратил особенное внимание и на раскопки египетских некрополей периода после Р. Хр. или последних времен до Р. Хр. Старания его вскоре увенчались блестящим успехом: в 1884 г. он открыл в. городе Ахмиме (древнем Панополисе, в Верхнем Египте, у Нила) целое кладбище, совершенно нетронутое, греко-римское, где были погребены громадные массы тел коптов, язычников и христиан, простых людей и аристократов. Самые древние гроба и гробницы относились ко времени последних Птолемеев; христианские принадлежали (по мнению Масперо и других французских исследователей) к периоду времени от V-го до XII-го века. Большинство ахмимских находок, а также и других, из некрополя фаюмского, была куплена французским правительством и поступила в знаменитый музей Гобеленовской мануфактуры. В течение тех же 80-х годов, другие многочисленные находки подобного рода были приобретаемы в музеи лондонский, берлинский, марсельский, лионский, петербургский и другие.

Таким образом, исключительное значение венского музея, о котором говорил в своей брошюре профессор Карабачек в 1883 году, уже более не существует: можно сказать, почти вся Европа пользуется в настоящее время этим «исключительным положением», и публика, равно как и ученые всех стран, имеет возможность рассматривать и изучать новые находки в своем отечестве, или, по крайней мере, во всех главных культурных центрах Европы. При этом, одним из первых результатов разностороннего изучения явилось то, что совершенно потеряло кредит первоначальное представление профессора Карабачека, будто дело идет здесь о делах и тканях похороненных греков и римлян: теперь везде уже твердо упрочилось убеждение, что похороненные в новооткрытых некрополях личности принадлежали к народности коптской — народности, до сих пор малоизвестной и малоизученной в ее прошлом.

Все эти неожиданные африканские раскопки и находки выдвинули вперед целую новую национальность, с неведомыми до сих пор памятниками ее искусства и с неподозреваемыми, ранее нашего времени, документами ее культурной истории. В тех же некрополях было открыто, в течение последнего 10-летия, значительное количество коптских похоронных портретов на досках: рассмотрение этих портретов условило появление целого отдела ученой литературы. Но тут были налицо только немногие десятки личностей, и притом все они принадлежали к классу людей достаточных, быть может, даже аристократов своего рода и племени. Напротив того, в узорчатых тканях, покрывавших многочисленные (можно сказать, бесчисленные) коптские мумии египетских некрополей, современный исследователь получает материал, несравненно обширнейший, богатейший и значительнейший. Рисунки новооткрытых тканей заключают в себе, как всякий истинно народный, а не придуманный отдельными художниками, произвольный орнамент, следы жизни, верований, преданий, вкусов и творчества самого коптского народа в продолжение долгих столетий его существования. В этом орнаменте глубоко отразились и флора, и фауна его страны; вместе с тем, тут же, рядом, напечатлелись разные символические формы его бытовой и религиозной жизни. При такой разносоставности и многосторонности материала, изучение даже тех немногих рисунков, которые до сих пор появились на свет из глубины давно забытых коптских могил, требует соединенных усилий очень многих ученых; желательные полные результаты могут быть ожидаемы еще нескоро, тем более, что некрополи продолжают открываться вновь один за другим и быстро увеличивают количество материала.

Заметим, что коптские затканные узорами материи стали появляться в Европе не исключительно только в самое последнее время. Еще в конце прошлого столетия, во время знаменитой Наполеоновской экспедиции, а потом в начале нынешнего, уже после этой экспедиции, бесчисленные предметы египетского искусства и художественной промышленности обогатили европейские музеи, всего же более, как известно, парижский и лондонский. В числе этих предметов была и шерстяная туника, полученная из египетских раскопок французского генерала Рейнье (Reynier), в 1801 году, в некрополе близ того самого местечка Саккары, откуда идет такая значительная часть новейших коптских находок. Туника эта поступила в библиотеку Французского Института и была впоследствии рассмотрена известным французским археологом Монжезом (Mongez). Он прочел о ней, в 1803 году, доклад Парижской Академии наук, который и был впоследствии напечатан в «Записках» Академии. Нельзя не подивиться той проницательности взгляда, с какой этот старинный французский ученый, уже более девяти-десяти лет тому назад, совершенно верно определил значение, характер, национальность и время происхождения этой туники и ее узоров, и это — в такое время, когда вся Франция и все французы бредили всем древнеегипетским, когда все моды, архитектура, мебель, браслеты, кольца, ожерелья — все было египетское, и, что ни находимо было в Египте, ничем другим не считалось, как египетским и фараоновским. Правда, Монжез сначала скромно говорил в своем докладе, что он не может сказать ничего вполне основательного об этой тунике и должен довольствоваться только «предположениями»; однако, в конце своего доклада, он вполне твердо и уверенно заявлял, что, по словам Геродота, древних египтян никогда не хоронили в шерстяных туниках, а обертывали их мертвые тела льняными тканями, в виду чего эта туника принадлежит не древнеегипетскому, а несравненно более позднему времени, после Рожд. Хр., и не может относиться к периоду более давнему, чем IV-е столетие нашей эры. По всей вероятности, Монжеза всего более утвердили в его убеждении те кресты, которые входили в состав рисунка на тунике (к статье «Записок» был приложен рисунок, впрочем, по обычаю тогдашнего времени, совершенно неверный и неточный). Но ведь кресты эти могли быть совершенно и нехристианского происхождения. Однако, как бы ни было, первое определение первой статьи о коптских тканях было вполне основательное и верное. Для полной верности и определенности не доставало только слов; «коптская туника».

Тем удивительнее, что после такого превосходного дебюта, мнение французского археолога Наполеоновского времени нигде не привилось и пропало как-то бесследно. С начала нашего столетия совершилось несколько капитальнейших путешествий в Египет, с целью производства раскопок, открытий и исследований (довольно указать на колоссальные путешествия: итальянское — Розеллини, германское — Лепсиуса), но из этих путешествий не было привезено, заодно с бесчисленными египетскими предметами старого и нового времени, до Рождества и после Рождества Христова, никаких коллекций коптских тканей, даром что такие ткани, на сколько бы столетий ни были они моложе царства древних фараонов, все-таки связаны с теми временами узами самого тесного родства. Так мало о них тогда думали, так мало на них обращали внимания. Но теперь, только стоило одному немецкому и одному французскому ученым обратить на них внимание, немного поискать, произвести несколько раскопок, и громадные массы назамечательнейших образцов мгновенно посыпались, словно из какого-то тайного рога изобилия.

Даже те отдельные небольшие куски, которые в последнее время мелькали там и сям в музеях туринском, лондонском, парижском и других, каким-то чудным образом все были относимы к эпохе древнего Египта, а никак не ко временам коптов, т. е. к первым столетиям нашей эры. Так, например, леди М. Альфорд, сама солидная исследовательница, и притом пользовавшаяся в своих сочинениях помощью и советом такого знаменитого знатока, как английский археолог Ньютон, называла разные коптские ткани Британского музея, с узорами и рисунками,- древнеегипетскими, не смотря на очевидное присутствие, на некоторых из них, больших древнехристианских крестов. Точно также, такой известный знаток и историк тканых материй, как Фишбах, директор Художественно-промышленной Школы в Сент-Галлене, еще очень недавно смешивал коптские ткани с древнеегипетскими. В своем превосходном издании, посвященном истории тканей и выходившем в свет с конца 70-х по начало 80-х годов, он первый же лист атласа обозначил заглавием: «Древнеегипетские ткани, выполненные около 1000 лет до Р.Хр.», и тут же представил шесть образцов египетских тканей с затканными узорами, из коллекций Луврского музея. И что же? В числе этих образцов не было ни одного древнеегипетского: все были новоегипетские, прямо тождественные с теми, которые теперь, на основании огромной массы нового материала, повсюду признаются несомненно коптскими, всего более на основании вытканных (или вышитых иглой) коптских текстов, нередко встречающихся на этих тканях. Эти совсем неверные определения Фишбах повторил в своей истории ткацкого искусства .

Поразителен, затем, и тот факт, что в великолепном сочинении: «История египетского искусства», изданном на счет французского министерства народного просвещения и изящных искусств и справедливо знаменитом, Прис-д’Авен впадает в ту же ошибку, издавая те же самые рисунки Луврского музея, что и Фишбах, впрочем, с прибавкой еще некоторых других образцов из того же музея. Правда, под этой таблицей не названы ни династии, ни столетия до Р. Хр., к которым относятся эти образцы (как это сделано на большинстве других таблиц атласа); но самое заглавие сочинения: «Памятники до времени владычества римлян», вполне определительно устраняет мысль о коптском времени и стиле. Между тем, писателю-французу, и притом при издании такого монументального труда, как настоящий, еще менее чем писателю и исследователю-немцу дозволительно было не знать того, что напечатано в начале нынешнего столетия Парижской Академией наук. Заметим здесь еще то любопытное обстоятельство, что и у Фишбаха, и у Прис-д’Авена, совершенно несходно нарисованы одни и те же узоры, снятые с одних и тех же лоскутков материй. И формы, и пропорции, и краски тех и других рисунков очень мало соответствуют одни другим, хотя явно скопированы с одних и тех же оригиналов.

Наконец, в очень известном издании последнего времени, принадлежащем Дюпону-Обервилю и посвященном также изучению тканей, лист I-й атласа представляет довольно значительное количество образцов египетских тканей с узорами, из музеев туринского и неаполитанского; но те, которые явно принадлежат древнему Египту, смешаны, и в атласе, и в тексте, с рисунками коптскими, т. е. принадлежащими времени после Р. Хр. И те, и другие отнесены к «эпохе фараонов». Притом же, все вообще эти рисунки сильно подозрительны как по формам, так и по краскам. Мудрено было бы доверять им при исследовании.

Ото всех этих неудовлетворительных изображений и текстов столь недавнего еще времени совершенно отделяются издания 80-х годов — издания, в которых и рисунки, и описания, и исследования получают уже совершенно другой характер. Главных между ними можно указать три: немецкое, английское и французское. Все три обязаны своими происхождением первоклассным европейским художественно-промышленным музеям. Первое из них посвящено подробному описанию коптских тканей из собраний венского художественно-промышленного музея (Die Aegyptischen Textilfunde im k. k. Oesterreich. Museum. Allgemeine Charakteristik und Katalog, von Alois Riegl, Wien 1889, 4º.) Второе посвящено описанию таких же тканей Кенсингтонского художественно-промышленного музея в Лондоне ( «Portfolios of industrial art», отдел: «Egyptian art». До настоящего времени с 1888 года выпущено в свет 5 тетрадей; Автор описаний и определений не назван). Третье издание посвящено коптским тканям из собрания Парижской Гобеленовской мануфактуры, причем общий обзор и объяснительный текст составлены директором этой мануфактуры, Герспахом (Les tapisseries coptes, par M. Gerspach, administrateur de la Manufacture Nationale des Gobeins, Paris 1890). В первом издании, 13 приложенных к книге таблиц исполнены фототипией; во втором, многочисленные таблицы воспроизведены по фототипиям хромолитографией в красках; в третьем, на основании фотографических снимков они выполнены, частью в хромолитографических, частью в простых литографических снимках. И так, все рисунки этих новых изданий вполне надежны и уже не могут, как прежние, подавать поводов к недоразумениям.

Самый осторожный и даже, можно сказать, самый трусливый из трех текстов, есть текст Ригля. Он основывается на первоначальном каталоге Карабачека 1883 года, но не решается идти далее тех, по необходимости, иногда общих описаний и определений, какими должен был на первых порах ограничиваться сам открыватель и первый пропагатор дела, Карабачек. Мало того, Ригль добровольно иногда лишает свой текст даже тех объяснений, которые наполняли текст Карабачека и придавали ему немало своеобразного значения. Таким образом, Ригль выпускает все те определения животных, птиц, рыб, растений, плодов, предметов обихода и т. д., которые находились в каталоге Карабачека, и заменяет их общими терминами: «четвероногое животное», «птица», «рыба», «растение» и пр.; он выпускает указания Карабачека на значение повторяющихся заглавных букв на туниках и других одеждах (Карабачек признает эти повторяющиеся ряды инициалов за повторение одной и той же первой буквы имени собственника одежды, выпускает его же указания на персидский, сасанидский, римский и другие стили, встречаемые на узорах коптских тканей, и т. д. Эта боязнь высказать что-нибудь новое, что-нибудь такое, что, пожалуй, будет впоследствии не принято всеми, лишает описания Ригля самого значительного интереса, какой они должны были бы иметь, — выражения собственного, личного мнения, делает их крайне сухими и оставляет читателя крайне неудовлетворенным.

Для примера, приведем описание одного из самых любопытных рисунков всей венской коллекции. Относительно этого куска тканой материи, найденного в Саккарском некрополе, текст Ригля гласит только следующее: «Широкий борт льняной одежды, затканный пестрым узором. Посередине — стоящая на коленах женская фигура, голова которой покрыта египетским (?) головным убором; она держит в поднятых вверх руках венки; направо и налево от нее — коленопреклоненные человеческие фигуры, подносящие цесарок. В верхнем борте — узор из листьев, внизу — ряд аркад с вазами, наполненными плодами в поле. По кайме — группы из пяти и четырех белых точек по красному фону. Читатель видит, что, кроме указания на «египетский головной убор», да и то с вопросительным знаком, и кроме указания на «цесарок» (заимствованное у Карабачека), все остальное представляет только бледные общие места. У Карабачека, напротив, объясняется и значение этих «цесарок», и отношение их к древним религиозно-мифическим преданиям. Эта птица, усеянная по всему телу светлыми пятнышками, имела самое близкое отношение к похоронным обрядам и действиям, потому что пятнышки эти выражали собою слезы и плач по усопшему. Впрочем, кроме как в значении похоронном, мы можем, независимо от Карабачека, объяснять присутствие цесарок на узоре настоящей ткани и совершенно другим образом — национальностью этих птиц, и это объяснение, быть может, будет ближе подходить к делу. Уже самое на звание «цесарки» у древних народов — Numida Meleagris — указывает a priori на ее первоначальное происхождение из страны африканской, из Нумидии. В своем знаменитом сочинении, Ген говорит: «Уже во времена Софокла, цесарки считались в Греции не туземной, а чуждой, баснословной породой… В Перипле Скилакса Кариандского рассказывается, что, проплыв Геркулесовы Столбы и имея все слева Африку, достигаешь обширного залива, именуемого Котесом; посреди него лежат город Понтион и большое, окруженное тростником, озеро Кефезиас; там живут птицы мелеагриды (цесарки), и нигде больше, кроме тех мест, куда их перенесут оттуда. Родина цесарки, прибавляет Ген, действительно — Северо-Западная Африка, область Сиерра-Леоне, Зеленого Мыса, и. т. д. (Ген, Культурные растения и домашние животные в их переходе из Азии в Грецию и Италию. Спб., 1872, стр. 206-207)». «Италия — говорит далее тот же автор, — лежавшая ближе к западно-африканскому исходному пункту, легко могла получить цесарку без всякого посредства греков, помощью западного мореплавания, может быть, не ранее времен пунической войны. На это намекают латинские имена: Numidicae, Africae aves, Gallinae africanae, у Варрона; Afra avis, у Горация и Ювенала, Libicae volucres (ливийские птицы) и Numidicae guttatae (нумидийки в пятнышках), у Марциала, и т. д. Во времена Варрона, цесарки были все еще редки, а, следовательно, и дороги в Италии. С падением Римской Империи, эта красивая птица исчезла из области европейской жизни (Средние века не знали ее), и только спустя 1000 лет, с возрождением античной культуры и открытиями португальцев вдоль африканского берега, снова появилась она у европейцев (там же, стр. 208-209)». Но, после 1-го издания своей книги, автор изменил прежнее свое мнение, что родина цесарки — исключительно Западный берег Африки, потому что получил новые сведения о цесарке, и в примечании прибавил: «Капитан Спик говорит в описании своего путешествия из Занзибара для открытия источников Нила (на стр. 13 немецкого издания): Цесарка есть самая распространенная изо всех охотничьих птиц (в Средней Африке) (там же, стр. 369, примечание 63)». Из всего этого мы имеем, мне кажется, достаточное право вывести два заключения: 1) что изображения цесарок на коптских одеждах не следует считать ни греческого, ни римского происхождения, но специально африканского-египетского или коптского; у греков и римлян эти птицы были крайней редкостью, чем-то вообще чужестранным, в Африке же они являлись в своем настоящем отечестве и птицей крайне распространенной; притом же изображения их существовали в Египте не на одеждах каких-либо исключительных богачей и аристократов (как это могло быть в Риме и Греции), а на одеждах массы всего народа; 2) что вовсе нет надобности объяснять цесарок на коптских одеждах как изображения со значением погребальным и относящимся до «слез» и «горести» людей, оставшихся в живых: кажется, гораздо ближе и вернее будет объяснять этих птиц просто как птиц, приносимых в жертву божеству, ибо они были одним из самых распространенных в египетском или коптском народе продуктов. Почему одни цесарки должны иметь на одеждах «похоронное» значение, когда множество других изображений тут же такого значения вовсе не имеет, и все относятся не к смерти, а к жизни бывших носителей этих одежд? И так, этот один пример способен, мне кажется, доказать то, как необходимы подробности в описательном каталоге коптских одежд, и как нельзя довольствоваться одними общими определениями, какие слишком часто делает Ригль. Конечно, если у читателя перед глазами есть самые предметы, или точные снимки с них, тогда недочеты описания становятся не так важны: но так как в книге Ригля всего 13 таблиц, которые никак не могут отвечать за вид описанных в каталоге предметов, то и следовало бы желать, чтобы каталог держался не системы кратких и общих определений, а системы определений точных и подробных, пример чему, притом прекрасный, быль уже однажды дан профессором Карабачеком. Впрочем, каталог Ригля имеет все-таки немало достоинств, и хотя он неполон, не говорит ни про стиль, ни про характер, ни про все особенные подробности, ни про время и место изготовления данного предмета, однако описывает иное уже удовлетворительно; так, например, он везде дает точные размеры ткани, описывает краски узора, обозначает материю и т. д. Обширное предисловие также заключает в себе немало достоинств, особенно в отношении ткацкой техники коптских узоров. Но у него есть также и один общий, можно сказать, непростительный порок: все узоры сравниваются только с одними римскими и византийскими изображениями. Правда, на эту работу пошло очень много солидной учености и знания; римские и помпейские мозаики, живопись, саркофаги, древнехристианские и византийские рисунки рукописей, такие же мозаики и скульптуры, дали Риглю богатый материал для сравнений: все это — его заслуга, и за нее читатель не может ему не быть благодарным. Но все остальные элементы для сравнений выпущены им во все из виду: сюда относятся все те материалы, которые могли бы указывать на неримские и нехристианские элементы, присутствующие в коптских материях. А их — немало, столько же местных (африканских, египетских), сколько и азиатских (персидских, сасанидских и иных). Карабачек указывал на них обстоятельно и очень часто в своем каталоге, некоторые из новейших исследователей — также. Но Ригль слишком предан античному классицизму: он видит его повсюду, склонен отыскивать его везде, даже там, где его вовсе нет. Впрочем, не должно забывать того, что сам Ригль, в своем предисловии (стран. XXII), говорит, что до сих пор вовсе еще нет налицо, по части этих тканей, «предварительных работ», и потому его каталог мог и желал быть только подробной предварительной работой.

Издание Кенсингтонского музея, в своих определениях каждой отдельной пьесы, несравненно смелее, подробнее, полнее и разностороннее венского издания. Возьмем, для примера, хотя бы текст, приложенный к 1-й и 2-й таблицам. Уже сама фототипия в красках, превосходно и крайне верно выполненная, дает отличное понятие о предмете, его стиле и значении; но, сверх того, текст, не взирая на его краткость, дает самые удовлетворительные ответы на все главные вопросы, представляющиеся при обозрении ткани: «Один из двух ангелов, несущих венок. Тканье из льняных цветных ниток. По всей вероятности, эта ткань составляла часть завесы, или входила в состав орнаментации похоронного покрова. Настоящий образец вынут из одной гробницы в Ахмиме (Верхний Египет); он имеет египетско-римский характер и, по всей вероятности, относится к IV-VII векам по Р. Хр. Этот самый сюжет встречается на скульптурных предметах из слоновой кости, напр. на крышке переплета VI-VIII в. в Равенском публичном музее. Другое любопытное сравнение можно сделать между настоящим египетско-римским предметом и победными ангелами, изваянными над аркой в Такт-и-Рустаме (Троне Рустема), в Керманшахе, на расстоянии около 60 миль к северо-западу от Багдада (в Персии). Эта последняя скульптура относится к сасанидскому времени и эпохе Шапура II (IV в. по Р. Хр.); она обнаруживает языческое римское влияние в выборе сюжета и его выполнении. Руки и тело тех фигур покрыты, а волосы на голове ангелов перевязаны шнурком. В одной руке — чаша с виноградом, в другой — венок». Текст при одном рисунке 2-й таблицы еще интереснее и подробнее: «Часть полосы льняной одежды, затканной цветной шерстью по льняной основе. Рисунок состоит из сцен, в которых принимают участие мужчины, женщины и дети. Главное место занимает Богоматерь (?), с венцом вокруг головы, и Христос; быть может, однако, тут представлен поздний тип Изиды, держащей flabellum (?) в одной руке и лотос в другой, и Горус. Поза этой группы напоминает такиt же позы аллегорических фигур, олицетворяющих Рим и Константинополь, изваянных на диптихе из слоновой кости, VI века, хранящемся в императорcком венском музее. Группа из трех фигур, вверху, представляет, по-видимому, исцеление Христом слепого, группа внизу — воскрешение сына вдовицы, а еще ниже — процессию. Кайма вокруг этих групп состоит из ряда цветочных бутонов, вставленных между двумя узкими полосками, состоящими — одна из торсады, другая из гирлянды листиков. Этот кусок материи получен из древних гробниц в Ахмиме (Панополис), в Верхнем Египте. Христианский коптский, VI-IX века. Около 21 дюймов длины и 4 ширины. № 734. Приобретен в 1886 году». Таким образом, везде здесь, как и во множестве других подобных случаев, английский автор старается определить и сюжет, и подробности его, и стиль, и народность предмета, и посторонние иноземные влияния. Быть может, некоторые из его толкований могут быть оспариваемы; но, во всяком случае, он высказывает свою мысль и соображения точно, полно, определенно, ничего не скрывая и ни от чего осторожно не прячась.

Наконец, французское издание имеет всего более в виду задачу собственно техническую. В 1-м параграфе, автор именно заявляет, что он вовсе не имел намерения писать историю коптского искусства, ни даже одних только коптских тканей. «Я просто желал — говорит он — принести свою лепту специальных наблюдений для изучения предмета совершенно нового и распространить рисунки, могущие служить образцами при выполнении очень многих художественно-промышленных производств, а также доставить прочные документы для всех тех, кто занимается на практике декоративным искусством». Итак, главная цель Герспаха была практическая. Сообразно с этим, он ранее и более всего занялся вопросом о технике египетско-ткацкого дела, как оно проявляется в дошедших до нас коптских тканях. Полученный им результат состоит в том, что работа коптских тканей совершенно тождественна с работой гобеленов (ковровых тканей), и это — до такой степени, что коптские ткани могли быть, без всякого затруднения воспроизведены (по распоряжению Герспаха) учениками Гобеленовской мануфактуры. «В конце концов — говорит он также, — коптские ткачи (tapissier) были ничуть не менее своих европейских преемников искусны в техническом отношении, коптские же красильщики были ремесленники, совершенно выходящие из ряду вон, искусные, по малой мере, настолько же, как фламандские красильщики ХV-го века, а эта эпоха считается золотым периодом фигурного ткацкого дела (tapisserie)». Уже тремя годами раньше, еще при первом своем знакомстве с коптскими узорчатыми тканями, тот же самый автор писал: «Мы обладаем теперь узорчатыми тканями (tapisseries), которые на 5 или 6 столетий старше тех тканей этого рода, которые до сих пор считались старейшими. Новооткрытые ткани происходят от тех коптов, которые стояли во главе египетской цивилизации до самого ХI-го века по Р. Хр. Теперь, с подлинными документами в руках, мы можем оценить верность их вкуса, их разумение орнаментации тканей и их крайнее мастерство в технике, усовершенствованной до самой высокой степени, наравне с современным нашим производством» (Gazette des beaux-arts, 1887, т. 36, статья: «Les tapisseries coptes»). Герспахом издано до сих пор наибольшее количество рисунков коптских тканей: их у него напечатано 153 пьесы, а так как это все — вернейшие факсимиле (в числе которых 9 нумеров представлены даже в красках: №№ 74-82), то его издание представляет богатейший материал для изучения.

Сам автор, как я указывал уже выше, не желал пускаться в большие исследования. Он говорит: «Я охотно предоставляю людям, более компетентным, чем я, озаботиться определениями точных названий, соответствующих разным формам египетского узорочного тканья (tapisseries), а также озаботиться объяснением тех мотивов, которые с таким вкусом извлечены коптами из флоры, фауны, мифологии и христианской иконографии. Моя существенная цель состояла только в том, чтобы привлечь внимание на работы, до сих пор остававшиеся неизвестными, и анализировать их с технической точки зрения (Gerspach, Les tapisseries coptes, стр. 5)». Несмотря, однако, на такое скромное ограничение своих рамок, автор все-таки поместил в тексте несколько заметок, хотя и кратких, но в такой степени верных, важных и интересных, что они наверно никогда не будут забыты будущими исследователями.

«Стиль рисунков на коптских тканях — говорит Герспах — более или менее чист, но он постоянно обнаруживает большую свободу композиции и фактуры; он свободен от мелочности и излишней утонченности даже там, где мы хорошенько не можем разобрать мысль художника. Везде там, где он не идет от римской орнаментики или с Востока, этот стиль имеет свой собственный характер, какой-то особенный вкус, равно и там, где его произведения тонки, как наши кружева, а также и там, где они толсты и грубы, как орнаменты низших рас. Тогда он проявляет, в интимной и национальной форме, то, что, быть может, скоро назовут коптским стилем».

Герспах подразделяет узоры коптских тканей на не сколько разрядов. К первому он относит сюжеты и орнаменты, явно заимствованные из римского искусства, и говорит, что эти рисунки имеют всего более сходства с рисунками римских и помпейских ваз и мозаик. Заметим от себя, что иногда при них бывают и латинские надписи. Встречающиеся тут сюжеты, конечно, все античные: Гермес, Ариадна, Кентавр, Персей и Андромеда и т. д. Сюжеты — большей частью одноцветные, по белому или светлому фону. Многоцветные сюжеты второго разряда относятся к более поздней эпохе. В них проявляются нередко сюжеты очень примитивные, народные, иной раз сходные с сюжетами на нынешних народных тканях придунайских и восточных национальностей. Это — уже ткани средневекового периода. Тут иногда встречаются изображения варваров, из числа тех, что нахлынули на древний мир в эпоху великого переселения народов. Между такими рисунками, любопытно изображение парфянина верхом, скачущего во весь опор и пускающего стрелу назад. Сюжет этот, прибавим мы от себя, известен нам по одной восточной ткани Миланского собора св. Амвросия, относящейся к ХII-му столетию нашей эры (Linas, Origines de l’orfèvrerie cloisonnée, vol. II, planche V, p. 234). Конь, его совершенно особенная порода, всего скорее сасанидского склада, его убранство, движения, поза парфянина, его оружие, собака в ошейнике, изображенная около коня, — все близко сходно в обеих материях. Однако же есть точки соприкосновения у парфянина парижской коптской ткани и у парфянина на материи Мастрихтского собора, изданной Линасом и признаваемой им за работу христианского Запада: волосы всадника и грива коня, желто-оранжевого цвета на миланской материи, голова всадника, покрытая персидской шапкой, и синие копыта коня, каковы также копыта у св. Георгия № 76, — все схоже тут и там. Очень может быть, что мастрихтская материя — происхождения коптского. К этому же разряду отнесен у Герспаха и св. Георгий на белом коне, № 76, с венцом на голове, с копьем в руках, с четырьмя птицами, двумя рогатыми антилопами, одним львом и несколькими цветками по сторонам, в поле медальона. Как по породе коня, короткой, кургузой и собранной (всего скорее сасанидской, как и в № 75) так и по костюму св. Георгия, его манере сидеть верхом, вовсе не византийской и не римской (приподняв ногу вдоль брюха коня), мы должны приписать совершенно восточный характер этому изображению; сравнивать же его мы должны не с византийскими и поздне-римскими фигурами, а с изображениями специально коптскими, до сих пор еще малоизвестными, но уже начинающими понемногу являться в рисунках и описаниях новейших путешественников и исследователей. Я укажу, для примера, на нескольких христианских святых, верхом, представленных древнекоптским искусством и опубликованных (в маленьких рисунках) английским путешественником Бутлером.

К третьему разряду Герспах относит коптские ткани времени начинающегося упадка. «Здесь линии становятся сложны — говорит он, — а формы отяжелели; изображения святых в венцах являются рядами, или в медальонах, подобно тому, как в равеннских мозаиках VI-го века. Орнамент рисован еще в хорошем духе, но фигуры дурны. Мне кажется, что первоначальный образец был гораздо больше по размерам, чем узорчатый (с него скопированный) рисунок на ткани: мне сдается, что мастер-ткач был сильно стеснен слишком узкой рамкой: человеческая фигура затрудняет его, ему как-то не по себе при ее воспроизведении; между тем, в рисунке орнаментов он чувствует себя полным хозяином. Следующие за тем столетия выказывают еще большее (сравнительно говоря) падение. Конечно, это падение не так велико, как в мозаиках IX века, но все-таки человеческое тело искажено, как-то вывернуто; головы — животные, звери безобразны и фантастичны, у них точно какие-то клещи, вместо лап и ног; иногда они прямо превращаются в орнаменты (№№ 79, 152 атласа); даже самая флора не достаточно перешла в орнамент и не условна; иные мотивы просто непонятны, но тот орнамент, который получше выдержан, всегда представляет любопытные комбинации. Не взирая на всю эту нескладицу и бессвязность, в коптских тканых узорах, подобно тому, как и в мозаиках папы Пасхалия, чувствуется верное чувство краски и пропорций; даже во всех погрешностях, копты продолжают доказывать, что они — орнаментисты.

Таким образом, заметки Герспаха, как ни кажутся они на первый взгляд краткими и сжатыми, заключают в себе очень значительное содержание: здесь мы получаем впервые опыт систематизации коптских рисунков. В этом опыте, несмотря на его сжатость и краткость, очень правильно указаны те влияния, греко-римские и азиатские, которые явны в коптских рисунках в разные периоды их появления; показаны также главные отличительные признаки стиля разных периодов коптских тканей, время их лучшего расцвета, время их падения; наконец, соответствия их с известными художественными памятниками разных эпох дохристианской и христианской эры. Эти немногие страницы не пройдут, конечно, бесследно для будущих писателей о коптских тканях.

Но, мне кажется, нельзя согласиться с одним очень существенным и важным мнением Герспаха, высказанным в его «Предисловии»: это именно тем, что «элементы, извлеченные для узоров коптских тканей из египетской природы или из древнеегипетского стиля, занимают, сравнительно говоря, мало места на этих тканях. За исключением пигмеев, нескольких растений и, в особенности, длинноухого зайца, почти ничто, по мнению Герспаха, не напоминает коренной родины этих тканей. Заяц пользуется особенным предпочтением; его мы постоянно встречаем на тканях, а иногда и в римско-африканских мозаиках. Крест встречается на некоторых образцах орнаментированных тканей первых времен, но он тут есть ничто иное, как геометрический орнамент; разве что в более поздние времена крест получил тут значение религиозное. Встречаем также дельфина близкого по форме к тому символу, который были. пли употреблении во времена св. Августина; не думаю, чтобы плоский виноградный лист (как, наприм., в № 15) имел христианское значение; по всей вероятности, это есть только декоративный элемент, очень хорошо выбранный из-за определенности своих контуров. Мне кажется, наоборот, что коптские ткани, хотя еще и мало исследованные, все-таки, даже и теперь, приводят к тому убеждению, что являющиеся тут рисунки, преимущественно по части орнамента, заключают в себе всего более мотивов специально национальных, коптских, и что в этом состоит главное значение новооткрытого коптского стиля. Посторонних влияний в нем слышится много, но все-таки важнее и главнее всего в нем — собственный коренной элемент. Копты приняли от Византии не только христианство, по и азбуку. Взгляните на коптскую рукопись: в первую секунду вы подумаете, что перед вами рукопись греческая. И однако, кто знает один только греческий язык, ничего не прочитает: язык, заключающийся в этих будто бы греческих письменах, — совершенно иной, не имеющий ничего общего с греческим. Точно так же и с орнаментикой: на первый взгляд она может показаться византийской, и это потому, что многие подробности, входящие в состав ее, действительно заимствованы из византийских рукописей. Но тут же, рядом, есть налицо множество таких элементов, которых нигде не встретишь в византийской орнаментике. Точно так же и с орнаментикой коптских тканей: то, что, дает большинству их особенный, оригинальный колорит, это — коренные национальные формы, коптские, т. е. африканские, и притом прямо идущие от древнеегипетских. До сих пор на это почти вовсе еще не обращено внимания исследователей; но, мне кажется, чем более эти последние станут входить в подробности и сравнения, тем многочисленнее будут доказательства.

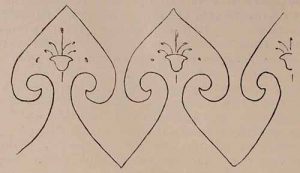

Для примера, я укажу на один орнамент из растительного царства, который необыкновенно распространен на коптских тканях. Здесь он является, то в виде гирлянд:

то в виде креста из четырех листьев,

то в виде соединенных в одной вертикальной или горизонтальной линии листьев:

то в виде отдельного листка:

Про эту фигуру на коптских тканях всего только в двух местах я нахожу нечто в роде определения у новейших писателей. В первый раз, я встречаю в тексте издания Кенсингтонского музея такие слова о гирлянде там нарисованной: «Волнистый узор в классическом стиле, с листиками плюща (ivy leaves). Другой раз, в каталоге Карабачека, про весь рисунок, на котором встречается эта фигура, сказано, что он «римский, в классическом стиле» Конечно, нельзя отрицать того, что маленькие гении, изображенные на венском куске материи, имеют классический характер и являются представителями поздне-римских изображений этого рода Но из этого еще вовсе не следует, чтобы необходимо было считать весь рисунок ткани классическим и римским. В бесчисленных примерах мы встречаем, на произведениях средневекового Востока, соединение элементов поздне-классических, чуждых данному народу, и элементов восточных, национальных, родных. То же самое мы видим и в настоящем примере. Гении — римские (хотя с некоторыми особенностями), орнаментистика — не римская. Рисовальщик (как мы это встречаем на множестве примеров из всех отраслей художественно-промышленной производительности) был человек, знакомый с поздне-классическими образцами, но также державшийся форм местных, национальных. И это, по всегдашнему, всего более в орнаментистике. У народа низшей культуры, орнамент и человеческая фигура всегда представляют собой два разных полюса: фигура является копией с изображений, которые в ходу у народностей с высшей цивилизацией, или просто-напросто слабы, каррикатурны и неудовлетворительны. Напротив того, орнамент является в высоком, самостоятельном и оригинальном совершенстве. Это мы наблюдаем не только у всех народов диких, но даже у китайцев, древних индийцев и, спускаясь до времен сравнительно более близких к нам, у сасанидов. Так было, по-видимому, и у коптов. Фигуры их рисунков с человеческими формами — либо заимствованы от классического искусства, либо безобразны; орнамент — изящен, художествен и притом национален. В настоящем случае, если оставить в стороне «гениев», мы встречаем лиственные фигуры, во-первых, изящные, а во-вторых, самобытные и национальные. Такого листа (не взирая на утверждение английскаго неизвестнаго писа гсля и венскаго профессора Карабачека) нигде не встретишь В7 классическом хмире. И это — потому, что эта фигура, этот ипст, свойственны Африке, в данном же случае — специально Египту. Эту самую фигуру мы находим в древнеегипетских памятниках. Развертываю богатый атлас Прис-д’Авена, и нахожу там эту самую фигуру, много раз повторенную на потолках египетских погребальных камер XVIII-й династии.

Если бы даже не иметь в виду фактических доказательств, необходимо было бы априори предполагать их: разве копты не происходят по прямой линии от древних египтян? Разве их раса, язык и все формы жизни и быта не состоят в ближайшем родстве и связи с расой, языком и всеми формами жизни и быта древних египтян? Понятно, поэтому, что одна из излюбленнейших, всего чаще встречаемых, всего более распространенных фигур их орнаментики должна была иметь корень египетский, на много столетий более древний, чем и Рим, и Византия. А что рассматриваемый нами лист не есть плющ, а какое-то другое растение, то доказывается следующими, вполне неоспоримыми, фактами: 1) плющ есть растение, листья которого состоят то из трех, то из пяти лопастей, причем средняя, самая длинная, выдвигается острием вперед; цельные же листья, без лопастей, бывают только на ветвях без корней, или на ветвях, которые в цвету; но и у этих листьев нижний край не загибается завитком внутрь, как в нашей фигуре, а выгибается наружу без всякого завитка и идет здесь острием вниз, к стеблю. Значит, сходства с нашей фигурой, во всех отношениях — никакого. Но что же именно это за растение? Этого я пока не могу сказать, но укажу на то, что оно изображалось иногда у коптов в полном, не стилизованном еще искусственно виде, и это именно в орнаментах коптских рукописей. В одной коптской рукописи, которую я рассматривал и изучал в библиотеке Пропаганды в Риме, и которая относится к X веку (№ 134, in 4º, перг.), я нашел на полях одной страницы изображение деревца с многочисленными и толстыми ветвями, на которых растут именно те самые оригинальные листья, которые так часто встречаются на рисунках коптских тканей. Это есть лист в роде листка на наших карточных пиках, но с завитком внутрь у стебля. Как деревцо это, так и его листья — яркого желто-песочного цвета (см. мое издание: «Славянский и восточный орнамент», Спб., 1887, в л., отдел коптского орнамента, табл. CXXXIV, рис. № 3).

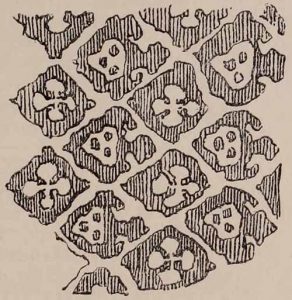

Другой образчик близкого сходства коптских рисунков на тканях с египетскими — следующая фигура.

Мы ее встречаем так же, как и предыдущую, на египетских потолках времен XVIII-XX династии.

Небольшая разница состоит здесь лишь в том, что с цветком чередуются не полные, а половинчатые кисти винограда или другого какого-то плода с косточками. Подобных примеров можно представить немало.

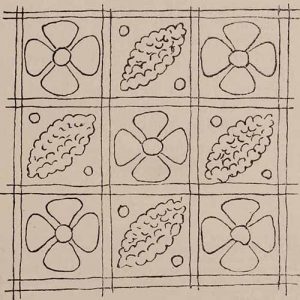

Что касается до фигур из животного царства, то я укажу, на этот раз, на две, очень характерные: во-первых, на изображение стрекозы, которого мы не встречаем ни в греческом, ни в римском, ни в византийском художественно-промышленном и архитектурном искусстве, но которое немало распространено в искусстве как коптском, так и египетском — что мудреного, когда это насекомое так туземно в Египте. Стрекозу мы видим на нескольких коптских тканях в музее Гобеленов, а также на потолках египетских гробниц, среди прочей орнаментации.

Во-вторых, я укажу на изображения обезьян, нередко встречающиеся на рисунках коптских тканей, и на подобные же изображения целого ряда обезьян внизу Луксорского обелиска Рамсеса — Меямуна (наход. теперь в Париже). Особенно замечательно, что как на последних изображениях, так и на коптской ткани Гобеленовского музея, обезьяны представлены крылатыми (Герспах, № 113; здесь это особенно ясно на фигуре обезьяны верхнего медальона).

Эти немногие примеры, которые могли бы быть еще увеличены многими другими, как этих же самых, так и других категорий, доказывают, по моему мнению, достаточно убедительно, что коптские ткани представляют обширное поле искусства не столько заимствованного, сколько истинно и искренне национального, и что изучать их необходимо не столько в сравнении с памятниками искусства поздне-римского, византийского и восточного (сасанидского), сколько с рисунками характерных коптских рукописей, мозаик, резьбы, скульптуры и живописи, а потом с их истинными предками и предшественниками — с созданиями искусства древнеегипетского.