Среди тканей византийского Египта есть группа тканей с такими изображениями, родство которых с искусством Древнего Египта очевидно с первого же взгляда: это ткани с изображениями нильской природы и нильских божеств.

Сюжеты, связанные с Нилом, широко распространены и в коптском искусстве, и в искусстве эллинистическо-римском, как в самом Египте, так и далеко за его пределами.

Связь этих изображений на памятниках римского и византийского искусства с их александрийскими, а через последние и с древнеегипетскими прототипами в общих чертах может считаться установленной. Однако, нам кажется, что эта связь была еще гораздо более тесной и непосредственной и что ближайшее изучение всей совокупности дошедших до нас источников, как памятников материальной культуры, так и письменных, древнеегипетских наравне с греко-римскими и византийскими, с одной стороны, показывает живучесть представлений, обусловивших появление того или иного сюжета в искусстве коптского Египта, а с другой стороны объясняет поразительные совпадения и целых композиций, и отдельных деталей.

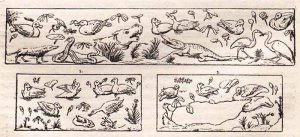

В искусстве Древнего Египта изображения нильской природы известны на протяжении тысячелетий. Начиная с XXVIII в. до х. э. на рельефах, покрывающих стены гробниц вельмож и заупокойных храмов фараонов, неизменно встречаются сцены прогулок в лодках по Нилу, охот на птиц в зарослях папирусов, рыбной ловли сетями и острогой. Во всех этих сценах большая часть внимания художника уделяется изображению нильской природы. Египетский художник прекрасно знает окружающую его фауну и флору Нила, умеет внимательно наблюдать природу и использует свои знания и наблюдения, не только тщательно воспроизводя детали отдельных пород птиц или рыб, но и исключительно умело показывая нильских животных и птиц в их обычной обстановке.

Подобно целому ряду сюжетов, развивающихся в египетском цветном рельефе и стенной росписи на протяжении многих столетий, сюжет нильской природы в основных своих композиционных элементах складывается уже в Древнем царстве.

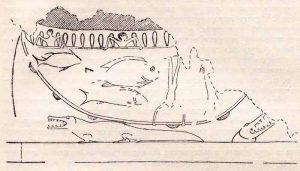

Характерным образцом таких древнейших воспроизведений нильской природы является известный рельеф из гробницы везиря Ти, жившего в XXVI в. до х. э. На этом рельефе мы видим Ти, плывущим на лодке по Нилу среди высоких тростниковых зарослей, в которых видны и птичьи гнезда, и птицы, высиживающие птенцов и порхающие над верхушками папирусов, и ихневмоны, подкрадывающиеся к гнездам. Внизу в воде находятся крокодилы, гиппопотамы, угри и разнообразные рыбы.

Перед нами типичный для древнеегипетского искусства нильский пейзаж, и если мы сравним изображения нильских сцен, сохранившиеся на памятниках Древнего, Среднего и Нового царств, мы увидим, что несмотря на большие стилистические различия и на ряд видоизменений, вносимых в трактовку этого сюжета каждым периодом, все основные элементы композиции, которые мы встретили на рельефах Древнего царства, остаются неизменными.

Это вековое постоянство композиции свойственно в Египте, разумеется, не только изображениям нильских пейзажей, оно присуще большинству сюжетов, разрабатывавшихся в египетском рельефе и стенной росписи. Упорное повторение однажды созданного образца было обусловлено узким религиозно-ритуальным назначением египетского рельефа и стенной росписи, предназначенных создать изображения, долженствующие магически ожить и окружить умершего в потустороннем мире желанной обстановкой вечно обеспеченной и благоустроенной жизни. Определенные требования, предъявлявшиеся таким образом религией к египетским художникам, связывали их жесткими рамками композиционной ограниченности, и изображение, как бы освященное некогда санкцией ритуала, приобретало стесняющий дальнейшее творчество художника характер каноничности. В своей работе египетские мастера несомненно пользовались готовыми образцами композиции тех или иных сюжетов и, намечая контуры своих произведений по разграфленному сеткой участку стены, из поколения в поколение передавали давно сложившиеся и приобретшие вековую точность линий изображения.

Неудивительно поэтому, что и искусство Александрии, многое почерпнувшее из художественного наследия Египта, отразило и влияние этих веками живших образцов, причем особенно сильно это влияние сказалось на тех памятниках, которые воспроизводили сюжеты, связанные с жизнью страны.

Одним из таких сюжетов, притом крайне популярным в александрийском искусстве, были как раз изображения нильских пейзажей, которые, выйдя затем за пределы Александрии, получили широкое распространение в античном искусстве. И если мы обратимся теперь к подробному разбору изображений нильских пейзажей в эллинистическом и римском искусстве, то, после всего сказанного выше, нас не удивит наличие на этих изображениях отдельных элементов, повторяющих детали рассмотренных выше египетских росписей и рельефов.

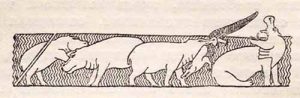

Так, на Палестринской мозаике, на обрамлении мозаики Александра, на мозаике из Эль Алия повсюду мы встретим изображение гиппопотама, выставившего голову из воды; мы уже видели, что это одна из типичных поз для изображения гиппопотамов в древнеегипетском искусстве, где постоянно встречается фигура гиппопотама, туловище которого находится под водою, а над поверхностью реки поднимается только голова зверя. Далее, встречающиеся на ряде памятников греко-римского искусства изображения гиппопотамов, сражающихся с крокодилами или между собою, также типичны для египетских росписей и рельефов. Достаточно сравнить гиппопотама, схватившего в пасть крокодила, на рельефе из гробницы Ти (рис. 1)

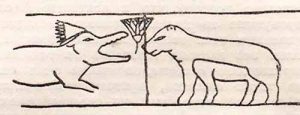

или из мастаба Мера с таким же изображением на базе ватиканской статуи Нила (табл. I) или гиппопотама, нападающего на крокодила, на рельефе мастаба Гемникаи (рис. 2)

или Снефру-Мертеф со сценами на обрамлении мозаики Александра (рис. 3) на Авентинской мозаике

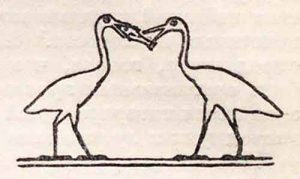

или на той же базе статуи Нила (табл. I). Не менее характерно и совпадение следующей детали: на обрамлении мозаики Александра среди других обитателей нильских зарослей мы видим двух ибисов, обращенных друг к другу, причем клювы их как бы скрещиваются. При взгляде на пару ибисов невольно вспоминается встречающееся на египетских воспроизведениях нильских пейзажей изображение пары ибисов, стоящих в подобной же позе и вырывающих клювами рыбу, которую они, видимо, друг у друга оспаривают (рис. 4).

Не менее схожи и птичьи гнезда на цветах или листьях водяных растений, утки, плавающие среди лотосов, и лягушки, сидящие на лежащих на поверхности Нила водяных растениях.

Все эти совпадения едва ли случайны. Выше мы уже указывали на связь александрийского искусства с древнеегипетским. Быстро развивавшееся и достигшее вскоре высокого уровня искусство Александрии показало силу своего расцвета в многочисленных произведениях талантливейших мастеров и получило заслуженную и широкую славу.

Видное место, занятое Египтом при Птолемеях в античном мире, выдвижение новой столицы Египта Александрии в качестве одного из крупнейших мировых культурных и торгово-промышленных центров, значение александрийского искусства в создании искусства эллинизма — все это способствовало и распространению той своеобразной моды на Египет и все с ним связанное, которая появляется за пределами долины Нила в последних веках дохристианской эры и особенно усиливается после покорения Египта Римом.

Экзотика и «таинственность» чуждой культуры привлекали победителей. Частые путешествия римлян в Египет (особенно поездки Адриана) содействовали росту интереса к стране пирамид. Рим увлекается египетскими культами, верит в чары египетских амулетов, предъявляет спрос на всевозможные подлинно египетские или только им подражавшие предметы. В соответствии с этим и в римском искусстве все чаще появляются египетские пейзажи и всевозможные орнаментации и сцены в «египетском» стиле. Фауна и флора Нила, фантастические охоты на гиппопотамов и крокодилов занимают отныне видное место среди памятников римского искусства.

Некоторые из этих воспроизведений египетских ландшафтов отличаются большой точностью, иные же, несомненно, сделаны людьми, не видевшими ни Египта, ни подлинных египетских произведений.

Обычно считается, что из дошедших до нас памятников позднеантичного искусства, отразивших египетскую тематику, ближе всего к древнеегипетским изображениям стоит знаменитая Палестринская мозаика. Фистер считает ее в этом смысле вообще исключением из всех римских воспроизведений нильских пейзажей и указывает на правильные изображения гиппопотамов и лотосов (Pfister, Nil, nilomètres, et l’orientalisation du paysage hellénistique, Revue des Arts Asiatiques, VII, стр. 131, прим. 2 и стр. 132, примечание I.). Масперо высказывается еще более определенно, говоря, что Палестринская мозаика не может быть оригинальным произведением греко-римского художника, а является интерпретацией последним египетских памятников, восходящих к древнейшим временам (Maspero, Les peintures des tombeaux égyptiens et la mosaïque de Palestrine (Etudes de mythol., т. IV, стр. 129)).

Нам кажется, что приведенные выше сопоставления отдельных композиционных деталей ряда других произведений с аналогичными сценами на древнеегипетских памятниках позволяют считать не менее близкими к александрийским, а через них и к египетским прототипам, на ряду с Палестринской мозаикой, и обрамление мозаики с изображением битвы Александра с Дарием, а также, хотя и несколько в ином разрезе, Авентинскую мозаику и рельефы на базе ватиканской статуи Нила.

Фистер причисляет эти рельефы к памятникам, созданным по его мнению людьми, не знакомыми с той природой, которую они изображали. Он основывается, главным образом, на неверном изображении лотосов.

Действительно, у лотосов на базе статуи Нила несколько плодов и листьев растут на одном и том же стебле, тогда как на самом деле этого не бывает. Неверно показана и форма листьев.

Это правильное наблюдение Фистера не опровергает, однако, близости отдельных групп рассматриваемых рельефов с древнеегипетскими памятниками. Выше мы уже указывали на некоторые аналогии. Очень интересно сравнить эти рельефы с бронзовой египетской чашей Каирского музея, найденной в Шейх Абд эль Курнэ и относящейся к концу XV — началу XIV вв. до х. э. (рис. 5)

На этой чаше имеются два пояса изображений, из которых для настоящей цели нам важен внешний, более узкий, где мы найдем аналогии для других групп на рельефах базы статуи Нила (табл. I). Здесь и два быка, один пьющий воду, другой отдыхающий, здесь и лодки с рыбаками, скользящие среди нильских зарослей.

Наличие быков на изображениях подобных зарослей и на других аналогичных римских памятниках (например, на терракотовом рельефе из Палаццо Консерватори в Риме) указывает, что и этот мотив был настолько устойчив, что перейдя в александрийское искусство, сохранился и на памятниках римских как одна из неизменных свойственных для нильских ландшафтов деталей.

Являлись ли, однако, эти произведения непосредственной переработкой римскими художниками египетских памятников, как думал Масперо о Палестринской мозаике, или же это были только подражания александрийским их переработкам — сказать трудно.

Несомненно, римские художники могли и сами видеть подлинные египетские росписи и рельефы: многочисленные надписи, сделанные римскими и греческими путешественниками на стенах египетских гробниц и храмов, являются неоспоримым наглядным свидетельством постоянных их посещений античными путешественниками.

С другой стороны, как мы уже указывали, значение александрийского искусства для римского было огромно. И римский пейзаж, и римский жанр развивались под прямым влиянием александрийских образцов. Известно также, что многие произведения александрийских скульпторов и художников просто копировались римскими мастерами. Александрийские мастера и сами работали за пределами Александрии. Среди них были и египтяне; так, на мозаике в Перинте стоит подпись работавшего «во всех городах» мозаичиста Элия Гарпократиона, самое имя которого указывает на его египетское происхождение.

Все это объясняет появление повторений египетских образцов на различных римских памятниках и без необходимости предполагать обязательность знакомства римских художников с Египтом, а отмеченные Фистером ошибки в изображении нильских растений и неегипетские формы лодок указывают, с нашей точки зрения, на то, что некоторые из тех памятников, которые в отдельных деталях композиции и повторяют египетские прототипы, все же, вероятно, были сделаны художниками, не воспроизводившими своих непосредственных наблюдений над природой Египта, а подражавшими ее изображениям. Созданные ими памятники в свою очередь вызывали в римском искусстве ряд подражаний, отражавших в той или иной форме египетскую тематику, но еще гораздо более далеких от правильной передачи египетского ландшафта.

Переходя к рассмотрению изображений нильской природы в коптском искусстве, напомним, что, как мы указывали в начале статьи, они достаточно распространены и встречаются на самых различных памятниках — среди рельефов и стенных росписей коптских монастырей, в керамике и в резьбе по дереву, а особенно часто на тканях.

Перед нами те же утки, рыбы, лотосы, гиппопотамы, крокодилы и лодки с рыбаками, которые нам так хорошо знакомы по приведенным выше египетским и римским памятникам.

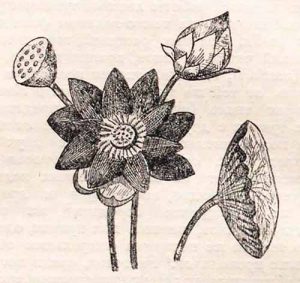

В собрании коптских древностей Эрмитажа имеются две интересные ткани и прекрасная резная деревянная доска с изображением нильских рыб, животных и растений. Одна из этих тканей (инв. № 11506), представляет собою часть тонкой, очень хорошей работы льняной туники с узкой полоской, вытканной шелком, на темно-зеленом фоне которой даны изображения рыбы, водяных растений, птиц и змейки. Рисунок изображений четок и тонок, краски мягкие, с нежными полутонами (табл. II, 1). Аналогичная полоска и прямоугольник, возможно, от той же туники имеются в Кенсингтонском музее. Вторая ткань (инв. № 11612) представляет собою часть рукава туники с двумя вотканными полосами; на темно-синем фоне полос вытканы изображения двух крокодилов и двух гиппопотамов среди розовых лотосов (табл. III). Интересно отметить, что на шеях животных надеты пестрые ожерелья — черта, очевидно, восходящая к древности: вспомним, что по сообщению Геродота на почитавшихся священными крокодилов, живших при храмах, одевались украшения и что такими же пестрыми ожерельями обвивали шеи мумий умерших крокодилов. Растения, среди которых изображены на нашей ткани крокодилы и гиппопотамы, это стилизованные цветы и листья розового лотоса, Nelumbium speciosum (рис. 6).

Этот вид лотоса, появляющийся на памятниках египетского искусства только с V в. до х. э., быстро вытесняет белый и голубой лотосы Древнего Египта (Nymphaea Lotus и Nymphaea Caerulea) и уже в искусстве греко-римского Египта занимает центральное место и в нильском пейзаже, и в орнаменте. Таким образом понятно появление его и на нашей ткани в виде основного растения нильских зарослей. Те же цветы розового лотоса видим мы и на деревянной доске Эрмитажа с резными изображениями рыб, птиц, растений и части ниломера, являющейся одним из лучших произведений коптского художественного ремесла (табл. II, 2.) Сохранившиеся следы восковых красок говорят о том, что доска была когда-то ярко раскрашена. Как и аналогичная доска из коллекции Мартэн (Grüneisen, Les caractéristiques de l’art copte, табл. II и III), доска Эрмитажа дает великолепный образец нильского пейзажа в коптском искусстве.

Сравнивая разобранные нами выше изображения нильской природы в римском искусстве с соответственными сюжетами на коптских памятниках, мы видим, что последние отличаются рядом своеобразных черт. Как отметил уже Фистер, мы не встретим здесь тех неточностей в изображении лотосов, лодок и рыбаков, которые наблюдаются в той или иной мере на римских памятниках. Несмотря на большое стилистическое различие разбираемых произведений коптского искусства между собою, обусловленное, как мы это увидим ниже, рядом определенных причин, все они в равной степени свободны от ошибок при воспроизведении природы Египта: это — памятники, созданные людьми, которые не могли не знать этой природы, так как они среди нее постоянно жили.

Особое значение для коптской трактовки нильского пейзажа имела также и веками существовавшая местная традиция изображения этого пейзажа. Неслучайно поэтому мы находим на коптских памятниках ряд элементов, которые знакомы нам еще по древним образцам. Так, постоянно повторяются типичные для древнеегипетских и александрийских изображений фигуры двух рядом плывущих уток (См. так наз. «плащ Сабины», Рfister, La décoration des étoffes d’Antinoé, Revue des Arts Asiatiques, t. V, табл. III) и такие же парные фигуры рыб («плащ Сабины»); среди нильских рыб преобладает именно Tilapia nilotica чаще всего встречающаяся и на древних вариантах нильского пейзажа; фигуры охотников, ловящих руками водяных птиц на Ниле, сохраняют на коптских памятниках те же характерные позы, которые мы привыкли видеть на египетских памятниках (рис. 5).

Отдельные элементы нильской природы получают большое распространение в коптском искусстве в качестве орнамента. Особенной популярностью пользуется лотос, древний священный цветок, игравший огромную роль в мифологии, иконографии и ритуале Древнего Египта и бывший излюбленным орнаментальным мотивом в египетском искусстве. Как мы уже видели на коптских памятниках изображается преимущественно розовый лотос (рис. 6). Иногда чашечки его цветов изображаются целиком (табл. IV, 2), чаще же всего стилизованные красные лепестки, круглые зеленые листья и желтые с черными точками завязи образуют различные орнаментальные фигуры (табл. IV, 1).

Мы рассмотрели таким образом нильские пейзажи на греко-римских и коптских памятниках. Однако, в ряде случаев на фоне природы Нила изображались и нильские божества — сам Нил, его жена Эвтения и мальчики, символизировавшие локти высоты нильских разливов.

Различно осмыслявшееся в разные времена исключительное значение Нила для Египта всегда остро ощущалось и людьми, обитавшими в нильской долине, и людьми, посещавшими ее. И если Геродот оставил ставшее классическим определение Египта как «дара Нила», то египетские тексты дают Нилу не менее выразительные постоянные эпитеты «дающий жизнь Египту», «оживляющий Египет». С древнейших времен египтяне поклонялись великому потоку, обожествив его в образе Хапи, бога-жизнедавца Египта.

Образ Хапи сложился в египетской иконографии очень давно. Еще на рельефах заупокойного храма фараона Сахурэ видим мы тот облик нильского бога, который стал традиционным для египетского искусства на протяжении всех последующих веков, облик пожилого, очень полного человека, с тяжелым животом и отвислыми жирными грудями (рис. 7).

Голову его украшают нильские растения, под подбородком подвязана обычная искусственная борода, на бедрах надета травяная повязка, в руках он приносит поднос с дарами. Этот образ пожилого мужчины, в котором так рано появляется перед нами речной бог Египта, восходит в свою очередь, несомненно, к еще более отдаленным представлениям родового общества, когда он мыслился, очевидно, добрым духом, речным «дедом», подобным полевым духам хлеба, водяным, лешим и домовым «дедам» мирового фольклора. И этот образ Нила остается в сущности неизмененным не только на всем протяжении истории Египта, но и в эллинистическое время, и даже значительно позже, несмотря на все его внешние стилистические изменения.

Основную перемену в иконографии Нила вносит искусство Александрии. Эллинизируя древнего египетского бога, оно превращает его по внешности в греческое божество и создает тот образ бога Нила, который впоследствии мы встретим с одной стороны в Риме, а с другой в искусстве коптского Египта. Эллинистический Нил — это мужчина в полном расцвете сил и здоровья, прекрасно сложенный, несколько излишне полный, с густыми волнистыми волосами и бородой, в венке из нильских растений. В основных чертах эллинистический тип Нила совпадает с обычным образом греческого бога-творца и владыки. Иконография такого божества, сложившаяся в Греции еще в V в. до х. э. и установившая образы не только Зевса, Посейдона, Аида, но и ряда божеств второстепенных, дало религиозному синкретизму эллинистического Египта образы Сараписа, Зевса-Амона и Нила, образы, различавшиеся по атрибутам и позам, но идентичные в своих основных типологических чертах.

И египетское олицетворение Нила, древний бог Хапи, тем легче воспринял общий перечисленному кругу богов внешний облик, что в сущности многие черты этого его нового образа совпадали с чертами образа древнего. С другой же стороны, и эллинистический Нил сохранил атрибуты прежнего египетского божества, правда, принявшие теперь типичные для Греции формы.

Как и раньше, голова бога украшена нильскими растениями, расположенными, однако, уже венком, а не в виде древней геральдической эмблемы. В руках он держит теперь рог изобилия — греческую замену древнеегипетских подносов с дарами, однако, из этого рога изобилия обычно виден пирамидальный хлебец — древнейшее египетское ритуальное приношение. Воды Нила изливаются обычно им из вазы, которая лежит под его рукой, или же из конца рога изобилия, подобно тому, как древнеегипетский Хапи изливал воду из сосудов, которые он держал в руках. Тяжелый живот и отвислые груди Хапи отразились в подчеркнутых складках живота и груди на ряде статуй Нила.

Таким образом мы видим, что целый ряд основных иконографических черт древнего бога Хапи в той или иной форме отразились на эллинистическом образе Нила.

Значение Нила и его разливов осознается в Птолемеевское время в не меньшей мере, чем в Древнем Египте, и в связи с этим наблюдается усиление роли Нила и в культе, и в искусстве.

Слияние Нила с Сараписом, появление культа супруги Нила Эвтении, сливающейся с Исидой, почитание взамен древней популярнейшей египетской триады — Осириса, Исиды и Гора, новой триады в составе Сараписа-Нила, Исиды-Эвтении и Гора-Триптолема, триады, вскоре же вытеснившей прежнюю — все это показывает значение, которое Птолемеи придавали культу Нила.

Мы уже отмечали выше, что именно искусство птолемеевского Египта явилось создателем того образа Нила, который стал классическим не только для эллинизма, но и для Рима.

В александрийском же искусстве возникают и получающие затем широкое распространение целые композиции, как воспроизводящие картины нильских разливов, так и посвященные различным аллегорическим изображениям этих разливов и приносимым ими плодородию и изобилию.

Именно в эту эпоху в египетском искусстве впервые начинает разрабатываться сюжет нильского разлива в качестве самостоятельной темы.

Помимо новой постановки темы, мы видим теперь появление и ряда новых элементов, как, например, становящиеся почти обязательными изображения ниломеров, и новых действующих лиц, в виде ли женского дополнения Нила, богини Эвтении, или в виде мальчиков, символизирующих локти высоты нильских подъемов.

Особенно важна фигура Эвтении. Она появляется впервые в Птолемеевское время и отныне постоянно сопутствует Нилу, становясь для него такой же неизменной парой, как Исида для Сараписа или Гэ для Океана. По своему внешнему облику Эвтения приближается к обликам, свойственным в эллинистическом искусстве Исиде и Деметре; это неудивительно, поскольку, будучи близкой им по своим функциям богини плодородия, она иногда изображается в паре с Деметрой, а в культе вообще часто сливается с Исидой.

Эвтению изображают прекрасной женщиной, с колосьями, цветами и священной египетской змеей уреем на голове, со спускающимися на плечи локонами, в плаще, завязанном на груди характерным для Исиды узлом. В руках она держит рог изобилия или наполненный плодами плащ, который она поддерживает за концы. Как и Нил, она часто опирается на сфинкса, а иногда сидит на нем.

Как показывают и атрибуты, и самое имя Эвтении, она является олицетворением изобилия и плодородия, приносимого Нилом. Однако, с образом богини — жены Нила естественно должно было связываться и представление о земле, оплодотворенной разливом и в изобилии приносящей плоды.

Что это так и было, показывает известная ткань Эрмитажа № 11440, представляющая собою большой наплечный медальон туники с вытканным на нем гобеленной техникой разноцветными шерстями изображением богини земли Гэ, (табл. V, 1). На темно-синем фоне окруженного цветочной гирляндой медальона выделяется лицо молодой прекрасной женщины с ярким румянцем на бело-розовой коже, с красными изогнутыми губами, с светло-карими глазами под густыми дугами коричневых бровей.

Разделенные на прямой ряд волосы падают на плечи длинными локонами. В ушах продеты золотые серьги в виде священной египетской змеи — урея. На голове богини цветы, колосья и солнечный диск, на темно-желтом фоне которого выделяется большой светло-желтый урей.

Одета богиня в светло-лиловую тунику, поверх которой накинут желтый плащ, отороченный бахромой, и завязанный спереди так называемым узлом Исиды. Из складок плаща виден рог изобилия.

На фоне медальона двумя крупными буквами выткано имя богини — Гэ.

Парный медальону Эрмитажа второй наплечный медальон той же туники хранится в Гос. Музее Изобразительных Искусств имени А. С. Пушкина (табл. V, 2). На этом медальоне, обрамленном такой же цветочной гирляндой, выткано погрудное изображение Нила, являющееся так же, как и Гэ, великолепным и единственным в своем роде образцом, несомненно, восходящим к несохранившемуся до нас живописному оригиналу.

Нил представлен уже не молодым, но сильным, полным мужчиной, с пышными коричневыми волосами и седой бородой, в венке из нильских растений на голове и с рогом изобилия в руке.

На фоне медальона выткано имя Нила.

Обе описанные ткани с изображениями Гэ и Нила с очевидностью показывают, что на ряду с Эвтенией парой Нила выступала и богиня земли Гэ, с которой Эвтения, может быть, могла сливаться и которая олицетворяла собою оплодотворенную Нилом почву.

Эта почва, иссушенная зноем и ежегодно жаждущая плодоносящих вод Нила, является тем исконным женским началом, которое и в Древнем Египте неразрывно связывалось с идеей разлива великого потока, так как если иконография Древнего Египта не дала еще нам образа жены Нила, тем не менее несомненно, что разлив Нила еще в глубокой древности воспринимался как ежегодный священный брак речного божества.

На это указывает уже самая семантика египетских терминов нильских подъемов: очень характерно, что слова «разлив», «наводнение», «разливаться» имеют общий корень с одним из слов, обозначающих половой акт, и даже детерминируются иероглифами половых органов.

Отдельные указания египетских текстов также свидетельствуют о том, что разлив великой реки представлялся браком бога Хапи и проявлением его оплодотворяющей силы.

Так, тексты говорят, что при разливе Нила

«Зачала богиня Нейт

И рожден Собек».

Здесь мы видим таким образом даже как будто непосредственное указание на богиню-супругу Нила, зачинающую сына в момент разлива — брака.

Обычно все же конкретных упоминаний жены Нила мы не находим, так как таковой является вся почва Египта, олицетворяемая в образе богини Сехет.

Те же представления о разливе как о священном браке Нила легли в основу обычая, существовавшего еще в арабское время, согласно которому в случае запоздалого или недостаточного разлива Нила в жертву последнему приносили девушку, называвшуюся «невестой Нила»: считалось, что получив жертву — невесту, Нил отпразднует свой брак и разольет по полям Египта свою оплодотворяющую влагу.

В свете всего раскрытого комплекса связывавшихся с разливами Нила представлений делается понятным и образ женской пары Нила, Эвтении или Гэ, становящейся в искусстве эллинистического Египта почти неизменной участницей символических изображений нильских разливов и частой спутницей Нила на александрийских монетах и переходящей вместе со всей нильской тематикой и в коптское искусство.

Появление женской пары Нила на коптских тканях не является, однако, только заимствованием этого образа из искусства предшествующего периода. Представления о нильской паре богов были все еще достаточно жизненны, несмотря на распространение христианства, и еще по крайней мере в VI в. х. э. люди рассказывали о том, что они своими глазами видели Нила и его жену. Об этом свидетельствует известный эпизод, переданный византийским историком Феофилактом Симокаттским, египтянином по происхождению, который сообщает следующее:

«В этот год, в то время как Египтом управлял Мина, на реке Ниле происходят необычайные явления. Ибо понадобилось правителю Египта отправиться в так называемую Дельту; место же это получило название от формы местности. Итак, на утренней заре, когда правитель проходил по берегу реки, появился из глубины реки мужчина устрашающей величины, лицом подобный гиганту, с пронзительным взором, с волосами желтоватыми, смешанными с седыми, щеками подобный людям здоровым и имеющим дело с гимнастическими упражнениями… с крепкой грудью, со спиной (широкой как у) героя и сильными руками. Но он был виден лишь до мочевого пузыря, остальные члены скрывала вода. Увидя это, александрийский правитель стал произносить заклинания, говорил же он следующее: «если это явление каких-либо богов, то пусть это явление, не принеся вреда, прекратит зрелище и предпочтет покой; если же это зрелище результат явлений природы, то пусть это видение не прекращается пока не наглядятся на это необычайное зрелище». Говорят, что это был сам Нил, который имеют обыкновение изображать поэтические произведения. Итак, это нильское существо (т. к. назвать человеком я его не решаюсь) оставалось достаточно на виду и предоставило всем вид своего тела… В третьем часу дня из глубины воды появилось женоподобное существо, ибо на природу указывал внешний вид, груди, гладкость лица, волосы и все сложение видимого тела… Женщина блистала молодостью. Волосы женщины очень черные. Это существо имело очень белое лицо с прекрасным носом, руки с красивыми пальцами, прекрасные губы… Отряд охраны и правитель до захода солнца услаждали свои взоры. С заходом солнца видение погрузилось в первобытную пучину вод» (Феофилакт, История, VII, 16).

Это изумительное предание, сохраненное нам Феофилактом показывает, как сильны и живы были даже в VI в. х. э. пережитки древнеегипетских религиозных представлений, ибо современники Маврикия Тиберия видят бога Нила таким же, каким изображали его египетские художники в XXVI в. до х. э.

С приведенным рассказом Феофилакта правильно были сопоставлены александрийские монеты, на которых Нил и Эвтения изображены поднимающимися до половины тела из воды. Темный цвет тела, полуседые волосы, большие точно сверкающие глаза, сильная развитая мускулатура груди и плеч Нила на московской ткани также напоминают образ видения правителя Мины.

И в рассказе Феофилакта, и в изображениях на монетах, очевидно, нашло своеобразное отражение уже упоминавшееся мною древнее представление о разливе как о браке Нила. То же представление, вероятно, легло в основу и символической композиции, послужившей прототипом для изображений на двух одинаковых коптских тканях Лувра (Pfister, Les tissus coptes du Musée du Louvre, табл. 14; Pfister, Nil, nilomètres…, табл. XLIa.) где мы видим сидящих рядом Нила с рогом изобилия и систром и его жену Эвтению с полным шарфом плодов; ниже мальчик отмечает на ниломере высоту наводнения и жестами выражает радость по поводу обильного разлива.

Расположение фигур бога и богини типично для брачных сцен богов в позднеантичном искусстве, изображение же мальчика, отмечающего высоту разлива на ниломере, бесспорно определяет время этого брака моментом нильского подъема. Перед нами таким образом несомненное изображение разлива — брака великой реки.

В свете всего сказанного становится понятным и появление на одной и той же тунике описанных выше парных наплечных медальонов Эрмитажа и ГМИИ с погрудными изображениями Гэ и Нила.

Р. Фистер считает, что на эрмитажной ткани изображена не богиня Гэ, а Исида — Эвтения. Основывается он на том, что атрибутами Гэ являются чаша, корзина с плодами и рог изобилия и что ее обычно сопровождают четыре ребенка, олицетворяющие времена года. Прическу же, колосья на голове, урей и узел плаща он считает свойственными Исиде — Эвтении.

Нам кажется, что это заключение Фистера несколько поспешно: трудно предположить, что появление надписи, отчетливо определяющей богиню эрмитажной ткани именно как Гэ, является (в особенности на ткани такого высокого качества) только «ошибкой ткача», как это думает Фистер.

Для определения одного из таких постоянно скрещивающихся образов богинь как Исида, Эвтения и Гэ в это время позднего синкретизма слишком рискованно основываться только на деталях костюма, головного убора или атрибутах, пренебрегая к тому же надписью. Сам же Фистер оговаривается, что Гэ на нашей ткани держит свойственный ей рог изобилия и что колосья имеются на голове богини, изображенной на мозаике IV в. в Эль-Джибрине, где, как и на эрмитажной ткани, написано имя Гэ.

В появлении же Гэ в виде пары к Нилу нет ничего неожиданного или необъяснимого, оно не менее понятно и уместно, чем сопоставление Нила и Эвтении, ибо в образе Гэ — Эвтении перед нами встает с древнейших времен сложившееся в Египте представление об оплодотворенной Нилом земле в изобилии рождающей злаки и плоды.

На многих памятниках эллинистическо-римского и византийского искусства, воспроизводящих картины нильской природы, на ряду с изображениями самого Нила и Эвтении очень часто встречаются фигурки маленьких мальчиков. Они резвятся в нильских волнах, рвут лотосы, ловят птиц или рыб, катаются на лодках, дразнят крокодилов и гиппопотамов или охотятся на них.

Мальчики эти символизируют локти высот нильских разливов и так как в Мемфисе подъем воды до 16 локтей считался в греко-римское время приносящим обильный урожай, то обычно изображали именно 16 фигурок таких «мальчиков величиной с локоть».

На одном из прославленнейших вариантов изображений бога Нила, повторенном и в скульптуре, и в живописи, Нил был представлен в окружении шестнадцати малюток. Прекрасным образцом этого типа в скульптуре, является знаменитая ватиканская статуя Нила, созданная в адриановское время, но восходящая к эллинистическому прототипу. Аналогичные живописные произведения до нас не дошли, однако о существовании их свидетельствует Филострат.

Говоря выше об изображениях нильской природы в коптском искусстве, мы упоминали о ряде памятников, на которых воспроизведена эта природа. На многих из них видны фигуры мальчиков (рис. 8). В частности, подобные сюжеты неоднократно повторяются на коптских тканях.

Мы уже видели, что на двух одинаковых тканях Лувра с изображением сидящих рядом Нила и Эвтении внизу стоит «мальчик с локоть»; разберем теперь эту сцену несколько подробнее. В центре отчетливо изображен ниломер с пятью ступеньками. На ниломере видна надпись: ιη и ниже ιξ, т. е. 17 и 18.

Мальчик, стоящий по левую сторону ниломера, подплясывает и держит в одной руке молоток, а в другой резец. Справа от ниломера видна небольшая ладья, в которой сидит второй мальчик, держащий в руках утку.

Фистер правильно указывает, что мальчик с инструментами в руках радостно пляшет, отметив на ниломере цифры 17 и 18, означающие исключительно высокий подъем Нила до уровня 17 и 18 локтей.

Как в Древнем Египте, так и в позднейшее время после достижения Нилом высочайшей точки разлива, цифра достигнутого подъема отмечалась на всех ниломерах страны, после чего глашатаи сообщали эту цифру населению. Высокие подъемы обещавшие наибольшие урожаи, были естественно всегда желанны и известия о них встречались с радостью и весельем. Очевидно, изображение на луврской ткани является символическим отражением радости, вызванной максимальным разливом Нила.

«Мальчики с локоть», отмечающие уровень подъема Нила, имеются также на известном серебряном ковше Эрмитажа.

Иногда изображение «мальчиков» в нильских зарослях является на тканях самостоятельным сюжетом, заполняющим целые медальоны, прямоугольники или полосы, иногда они служат обрамлением вокруг центрального медальона с той или иной мифологической сценой.

На многих тканях у фигурок «мальчиков» появляются крылья, так как широкое распространение в позднеантичном искусстве сюжетов с изображением эротов приводит в ряде случаев к смешению «мальчиков» с эротами.

В собрании Эрмитажа находится очень интересный в этом отношении медальон (табл. VI), в котором по красному фону изображены четыре фигурки «мальчиков», ловящих рыб; вокруг них — рыбы, утка, каракатица и лотосы.

Изображения даны тремя цветами: основным тоном для тел «мальчиков», рыб и утки является светло-желтоватый, льняной оттенок; волосы и плащи «мальчиков», спины утки и рыб, стебли и верхние половины чашечек цветов вытканы желтой шерстью, детали спин у двух рыб — синей. Фигурки четырех человечков, изображенные на этом медальоне, очень характерны. Кто они? «Мальчики с локоток» или эроты? У нижнего из них ясно видны крылья, тогда как у двух средних крыльев нет, но извивающиеся за плечами концы плащей очень напоминают крылышки. Перед нами таким образом пример того, как на одной и той же ткани смешивались иногда сюжеты «мальчиков с локоток» и играющих эротов.

История появления «мальчиков с локоток» до сих пор почти не привлекала внимание исследователей, которые обычно ограничивались повторением общеизвестного толкования их как олицетворения локтей подъема Нила, не пытаясь выяснить обстоятельств, если не бывших причиною появления этого сюжета в александрийском искусстве, то хотя бы способствовавших этому появлению. Несмотря на то, что мы не можем предложить окончательного разрешения этого вопроса, нам все же казалось полезным осветить некоторые моменты, которые, быть может, в дальнейшем помогут дать на него исчерпывающий ответ.

И при возникновении этого сюжета в эллинистическом искусстве, и позже, в римское время, «мальчики с локоть» воспринимались, по-видимому, как дети Нила или во всяком случае рожденные во время разлива. Так, очевидно, понимал их и Филострат.

Вряд ли при этом является случайным совпадением тот факт, что на языке древних египтян новорожденный ребенок назывался s n mh, что значит «человек с локоть». Хочется думать, что это древнеегипетское название для новорожденных в какой-то мере отразилось на появлении в искусстве эллинистического Египта олицетворений подъемов Нила, измерявшихся количеством «локтей», в образах рождаемых великой рекой «мальчиков с локоть».

Восходят ли «мальчики с локоть» также и иконографически к искусству Древнего Египта? Непосредственных их прототипов там мы не встретим, но тем не менее возникновение их, как нам кажется, находится с этим искусством в теснейшей связи.

Уже Фистер правильно сопоставил с некоторым позами плавающих в нильских зарослях «мальчиков» древнеегипетские туалетные ложечки для благовоний, в виде плывущих нагих девушек с пойманными утками в руках, указав при этом на существовавший в Египте способ охоты на водяную дичь путем незаметного приближения к ней замаскированных плавающих охотников, особенно детей (Pfister, La décoration des étoffes d’Antinoé, стр. 219).

Со своей стороны, мы могли бы привести еще более близкие аналогии на египетских памятниках. Укажем, во-первых, на серебряную чашу из клада, найденного в Тель-Баста около Загазига, на внутренней стороне которой выгравирована чрезвычайно интересная сцена: среди лотосов, рыб и порхающих птиц плывут две молодых девушки, которые срывают цветы лотоса.

Еще более интересен фрагмент рельефа саисского времени из Загазига с изображением охоты египетского вельможи на Ниле, где внизу видна в воде фигура охотника за птицами: согнув одно колено и вытянув вторую ногу назад, он держит в руках только что пойманную им птицу (рис. 9). Над водой видна только его голова, туловище же все находится под водой. Очевидно, перед нами изображение ловли птиц руками путем незаметного приближения к ним.

Мы убеждаемся теперь на примере ряда египетских памятников в наличии в искусстве Древнего Египта твердо установившегося сюжета ловли птиц в нильских волнах. Существенно отметить, что изображение ловли птиц плавающими охотниками, собирание цветов плавающими девушками и вообще сцены увеселений и забав в нильских волнах трактовались не только как второстепенные детали на больших композициях нильских охот в египетском монументальном искусстве, но что это была обычнейшая тематика многочисленных произведений египетского художественного ремесла.

Однако, установление сходства поз отдельных фигур «мальчиков» с позами плавающих девушек или охотников на памятниках Древнего Египта еще не объясняет появления в александрийском искусстве самого сюжета «мальчиков», играющих или охотящихся в нильских водах, сюжета, которого, повторяем, древнеегипетское искусство не знало.

Тем не менее ближайшее рассмотрение древнеегипетских стенных росписей и рельефов с изображением нильских сцен дает все же, как нам кажется, возможность установить пути появления в искусстве эллинистического Египта сюжета мальчиков, охотящихся и играющих среди рыб, уток и лотосов. На египетских изображениях охоты и рыбной ловли на Ниле мы обычно видим не только рыболовов и охотников, но и фигуру самого вельможи, владельца гробницы. Согласно условностям египетского рисунка, эти фигуры вельмож всегда изображаются гораздо крупнее, чем фигуры их спутников. Огромная фигура вельможи, спокойно стоящего на ладье или охотящегося при помощи бумеранга или остроги, занимает центральное место подобных композиций. Маленькие же фигурки слуг располагаются обычно в нижней части рельефа или росписи, либо в ряде небольших лодочек, либо просто в воде. Очень часто египетский художник, стремясь показать разницу в социальном положении вельможи и его спутников, настолько уменьшал фигурки последних, что они теряли всякие нормальные пропорции по отношению к изображениям птиц, рыб или растений, и производят иногда впечатление не то детей, не то каких то маленьких фантастических существ (рис. 10).

Понятно поэтому, что для человека, непривычного к египетскому рисунку и незнакомого с его специфическими особенностями, такие фигурки слуг могли показаться фигурками детей. Этому могло способствовать и то обстоятельство, что египетский художник в силу тех же обязательных для него условностей рисунка, всегда бывший крайне связанным в трактовке фигур вельмож, наоборот, гораздо свободнее располагал рядовых охотников и слуг, придавая им самые разнообразные положения, показывая их борьбу с животными и между собою и т. п., что могло также содействовать восприятию неподготовленным зрителем этих сцен как детских игр.

Нет ничего удивительного поэтому, что александрийские художники-греки и воспринимали эти сцены как игры или охоты каких-то маленьких нильских фантастических существ, каких-то нильских божков. Почва же для такого восприятия в александрийской художественной среде была готова, ибо как раз в это время в искусстве Александрии появляются и получают широкое распространение всевозможные композиции с детьми и эротами. Интерес художников IV в. до х. э. к подобным сюжетам растет все больше и больше. Напомним роль эротов в картине Этиона «Свадьба Александра и Роксаны». В этот же период создаются такие популярные впоследствии сюжеты, как Геракл, окруженный эротами, Гермафродит с эротами, эроты — сборщики винограда и т. п.

В свете всего сказанного становится понятным и появление в александрийском искусстве знаменитого образа Нила с «мальчиками с локоток». Окружение фигуры Нила символическими изображениями «локтей» высоты его разлива в виде его «новорожденных», говоря по-египетски «человечков с локоток», находится в полном соответствии с вкусами эпохи. Корни же возникновения этих символических изображений лежат значительно глубже и, как мы видели, тесно связаны и с языком, и с религиозными представлениями, и с искусством Древнего Египта.

В стилистическом отношении разобранные нами ткани относятся к различным группам.

Парные медальоны с изображениями Гэ и Нила являются великолепнейшими образцами полного античных традиций искусства Египта первой половины IV в. х. э., сохранившего еще реализм и рисунка, и полихромной расцветки. Несколько иными чертами отличаются узорчатые фрагменты туники Эрмитажа и Кенсингтонского музея; изображения на этих фрагментах, более мягкие по своим краскам, еще сохраняют постепенность в переходах тонов, но в рисунке здесь уже заметна та стилизация, которая начинает появляться в искусстве византийского Египта в течение IV в. Медальоны Эрмитажа с эротами, ловящими рыб (конец IV в. х. э.), луврский медальон с изображениями Нила и Эвтении и в особенности ткань Эрмитажа с гиппопотамами и крокодилами среди розовых лотосов (V в.) показывают нам дальнейшие этапы изменения стиля изображений на художественных тканях. Мы уже не встретим здесь характерного для тканей первой половины IV в. реализма. Пропорции в размерах рыб, птиц, лотосов и охотников не соблюдаются. Не отмечаются ни почва, ни вода. Фистер, анализируя луврский медальон с Нилом и Эвтенией, правильно отметил, что и ниломер, и фигуры богов и мальчиков как бы парят в воздухе, ни на что не опираясь. Вода не обозначена ни рисунком, ни цветом.

Мнение Фистера, что эти стилистические приемы являются влиянием искусства Востока и в конечном итоге идут из Месопотамии, нам представляется неправильным. Вряд ли здесь следует видеть результат простого заимствования стиля восточного искусства. С нашей точки зрения это — стилистические особенности, характерные для всего обширного круга памятников ранневизантийского искусства, особенности, вызванные определенными историческими условиями развития позднеантичного искусства. Увеличивающейся стилизации изображений и усилению орнаментального характера композиции соответствует упрощение и схематизация раскраски. Исчезают полутона, и вместо реалистической передачи светотени краски кладутся все более и более условно. Так, плащи трактуются двумя — тремя рядом положенными полосами разных цветов — зеленого и красного, зеленого и розового, красного и желтого. Аналогичными же условными полосами и пятнами даются лепестки цветов, плетение корзин, перья птиц. У виноградных лоз листья как бы делятся пополам — одна половина листа обычно ткется темно-зеленой шерстью, другая — светло-зеленой, а гроздья трактуются или в виде красных кружков с условной белой точкой в каждом кружке, или же в виде треугольника, на темно-зеленом фоне которого даются правильные ряды зеленых кружков с желтой точкой в каждом. Очень показательна в этом отношении издаваемая в данной статье завеса Эрмитажа с изображениями двух деревьев (табл. VII).

Усиливаясь в течение всего V в., схематизация расцветки переходит в VI в. в чисто условное расположение цветов, лишь изредка сохраняя тени в качестве рудимента прежних стилистических приемов, как это можно видеть на одной ткани Эрмитажа с изображением фигурки «мальчика с локоток» среди нильских растений, изданной в I томе «Трудов Отдела Востока» (Mатье, Коптская расписная керамика Эрмитажа, Труды Отдела Востока Эрмитажа, т. I, стр. 192, табл. I, 2).

Разобранные изображения на коптских тканях позволяют нам таким образом сделать ряд выводов.

Анализ содержания и стиля этих изображений, произведенный с учетом не только современного им культурного их окружения, но и всей совокупности исторического наследия, показал сложность путей, приведших к их созданию. Мы видели, что ряд элементов древнеегипетской культуры продолжал переживать в новых условиях, что не только сюжеты, развивавшиеся в древнем искусстве, перешли в искусство коптское, но и ряд композиционных приемов, свойственных этим сюжетам в древнем искусстве, в той или иной мере восприняло и, переработав, усвоило искусство новой эпохи. Многое, принявшее совершенно иной облик и иные формы в течение веков, отделяющих Древний Египет от Египта Византийского, и на первый взгляд ничего общего не имевшее с далеким прошлым, при ближайшем рассмотрении оказалось теснейшим образом связанным с древними прототипами.

Мы прослеживали это на памятниках, связанных с нильской тематикой. Однако, круг приведенных нами примеров можно было бы значительно расширить, даже не выходя за пределы изображений на коптских тканях.

Так, еще Гайэ, разбирая в свое время известную завесу из гробницы Аврелия Колуфа с портретами самого Аврелия и его жены Тисойи, указывал, что в руках покойного изображен свиток папируса-«пережиток идеи заупокойного ритуала, открывающего врата потустороннего мира, так же как и помещенные в гробницу портреты, напоминающие замену двойника» (Gayet, Les portraits d’Antinoé, стр. 11). Диманд упоминает о тканях с изображениями танцующих фигур с систрами в руках. На многих тканях встретим мы египетский иероглиф жизни «анх», получивший новое значение — креста. Как показывает напечатанная в этом же томе «Трудов» работа К. С. Ляпуновой, один из созданных древнеегипетским искусством образов Осириса имел чрезвычайно важное значение для встречающихся на тканях византийского Египта изображений Диониса на фоне виноградной лозы. Наконец, особенно много пережитков увидим мы в орнаменте, впитавшем в себя частично в неизменной, частично в переработанной форме ряд древнеегипетских орнаментов.

Очень интересна для разбираемого вопроса завеса Эрмитажа № 11660, с изображением трех женских голов в медальонах и колонны между двух деревьев (табл. VII).

Оба дерева на этой завесе трактованы совершенно различно. Левое дано условно: кроне его придана форма большого заостренного кверху листа, на темно-синем фоне которого отчетливо выделяются отдельные ветки, закругленные зеленые листья и овальные, заостренные кверху розовые плоды; по краям крона обрамлена каймой ровно выступающих одинаковых по форме зеленых и розовых листочков, еще более усиливающих общую условность изображения дерева. В полной противоположности с левым деревом всей кроне правого придан значительно более реалистический характер: ветви его с ланцетовидными зелеными листьями и круглыми розовыми плодами вытканы непосредственно на льняном фоне самой завесы и расположены гораздо свободнее и живее.

Это на первый взгляд странное различие в изображении двух деревьев на одной и той же ткани, различие столь резкое по самому подходу к воспроизведению дерева, находит себе полное объяснение при сравнении нашей завесы с изображениями деревьев в древнеегипетском искусстве. На любой египетской росписи с изображением сада с различными деревьями или даже просто поля с растущими отдельными деревьями разных пород — кроны одних деревьев даются чисто условно в форме большого листа, причем контур такой кроны резко подчеркивается и окаймляется рядом ровно выступающих листочков, тогда как другие деревья изображаются значительно реальнее, со свободно расположенными ветвями, без обведения чертой контура кроны (табл. VIII). Чередование таких разных деревьев является постоянным приемом египетской стенной росписи и иллюстрации на папирусе. Сравнение нашей завесы с рядом древнеегипетских памятников показывает, таким образом, что столь поразительная на первый взгляд разница в трактовке вытканных на ней деревьев находит свое объяснение в определенных приемах изображений деревьев в искусстве Древнего Египта.

Наличие приведенной нами в ряде случаев связи коптского искусства с искусством Древнего Египта является вполне понятным и закономерным.

Древняя культура долины Нила, несмотря на вековое смешение ее с культурой Эллады и Рима, не была еще полностью изжита в те времена, к которым относятся разбираемые нами ткани.

Коптский язык, несмотря на ряд воспринятых им греческих слов и греческую письменность, был все же прямым продолжением языка древних египтян. А этим языком пользовалась подавляющая часть населения страны, причем даже представители верхушки общества, говорившие всегда по-гречески ставленники Византии из местной знати для своей тайной переписки пользовались все же родным коптским языком.

[…]

Старые религиозные представления жили еще не только в виде легенд о фантастических видениях вроде той, которую приводит впоследствии Феофилакт Симокаттский. Мы знаем, что не только фольклор христианского Египта, но и ритуал и иконография христианства многое заимствовали из древнеегипетской религии.

Следует помнить к тому же, что в разбираемое время древние культы вообще не были еще сломлены до конца.

Во времена процветания нитрийских монастырей, путешествия Руфина и Палладия и написания Лавсаика, Египет еще далеко не был полностью христианским. И если египетское монашество и приобретало уже даже за пределами Египта громкую славу и высокий авторитет, если в 325 г. Афанасий Александрийский на Никейском вселенском соборе победил Ария, а в 421 г. Кирилл Александрийский на Эфесском соборе поборол Нестория, то тем не менее еще в 435 г. в 14 милях от той же Александрии в Менутис был в полном расцвете храм Исиды, где часть статуй происходила из древних мемфисских храмов, на самом здании храма были иероглифические надписи и при храме жили священные обезьяны и семейства кошек. В 426 г. в Оксиринхе декурион был обвинен в язычестве во времена императора Зенона александрийский философ Асклепиад, когда умер другой философ, Гераиск, «приготовился выполнить обряды жрецов и между другими — обвить тело осирическими пеленами», а храм Исиды в Филэ был превращен в церковь только в 535 г.

Читая коптскую литературу V-VI вв., в подавляющей своей части религиозную, не нужно в то же время забывать, что человек, считающийся классиком этой литературы, ярый идеолог христианства и видный церковный деятель Шенуте из Атриба еще в V в. борется с активно действующими языческими храмами, которые он жжет и разрушает близ Панополя, а его друг, епископ Макарий из Антеополя, чтобы прекратить посещение толпами верующих храма бога Котоса, также сжигает этот храм. Что борьба Шенуте шла именно с местами древнеегипетских, а не греческих культов, видно уже из того, что он пишет «Гефест, т. е. Птах».

Приводя все эти факты, мы однако совершенно не хотим преувеличивать значение традиции древнеегипетской культуры для языка, религии или искусства Египта византийского. Несомненно, что египетская религия уже и в греко-римский период была совершенно иной, нежели в далекие времена владычества фараонов. В течение веков изменились ритуалы, полузабылись догматы, заглохли одни культы и расцвели новые. Постепенно исчезло знание древних письмен, и даже попытка специального исследования иероглифов, сделанная в V в. Гораполлоном, не привела ни к чему, так как и самый принцип чтения их давно был забыт.

Под влиянием сначала греческой литературы, а затем и христианства, соответственно изменялась и литература Египта, приняв новые формы и разрабатывая новую тематику. Вместе с литературой, философией и религией изменилось, разумеется, и искусство: для выражения новой идеологии и язык изобразительных форм должен был соответственно стать другим, да и длительное соприкосновение с искусством античного мира не могло не отразиться на искусстве Египта самым действенным образом.

Новое, коптское искусство не было, однако, слепым подражанием чуждым образцам. Подвергнув их самостоятельной переработке, оно сохранило в то же время и ряд элементов древней культуры долины Нила.

Автор: М. Э. Матье