Если вы хотите узнать людей, — приглядитесь, как и чем играют их дети.

Так говорит житейская мудрость, и она права, потому что дети — маленькие обезьянки. Игры их — жизнь, и в этих играх они, как в зеркале, отражают то, что происходить вокруг них в жизни взрослых.

Но если так, то не отражают ли дети в своих играх и того, что происходит в окружающей жизни целого общества и даже народа в данное время, и не запечатлевается ли эта жизнь на тех игрушках, которыми играют дети? Вот вопрос, достойный внимательного изучения. Но, к сожалению, материалов для него так мало, что если и возможны какие-либо выводы, то лишь очень смутные и неопределенные.

Игрушка — вещь дня. Ее не берегут и не хранят. Изломанную, ее выбрасывают в мусорную яму. Такова ее обычная судьба. Если же иногда, попадая в руки взрослых, она уцелевает, то это или случайность (просто ее забыли на чердаке или в пыли на полке, в заваленной ненужным скарбом кладовой), или вызывается исключительными обстоятельствами (ее берегли, как память любимого ребенка и т. п.).

Только в самое последнее время игрушка возбудила к себе общий интерес. Игрушки стали собирать, описывать, помещать в музеи и т. д.

Русская игрушка до самого последнего времени, по крайней мере — в средней и северной полосе, была по преимуществу деревянной резной. К этим игрушкам следует относиться с особым вниманием — и не только как к предметам, доставляющим радость детям, но и как к проявлению народной скульптуры. Резчик переносит свои жизненные наблюдения на игрушку, невольно придавая реальным формам условность навыка. Приемы работы передаются из поколения в поколение, и поэтому русская народная деревянная игрушка до сего времени облекается в весьма своеобразные формы и образы.

Если игрушка не предназначалась в продажу, а прямо передавалась ребенку, то часто в дело шел обломок сучка с изгибами, напоминающими фигуру человека или зверя, лишь немного оправленный ножом; в подобных игрушках очень любопытно проследить, как мысль исполнителя зависит от форм материала.

Работая для продажи, резчик стремится, посколько это позволяет копеечная стоимость вещи, передать больше правды, но недостаток техники затрудняет — ему приходится, пользуясь навыком, придавать фигурам орнаментальные формы, сохраняя лишь самую идею предмета. Так, например, игрушечные кони полны энергии и движения, в птицах характерно передан их полет, но сами они далеки от правды.

Любопытно отметить, как игрушечник, желающий доставить удовольствие детям, выполняет, главным образом, то, что привлекает его самого, — он изображает женщину (нарядно разукрашенную), лихих коней и птиц, радующих его, как охотника.

О русской народной игрушке допетровского времени мы знаем мало определенного. От того времени почти не сохранилось ничего, и даже об игрушках последних десятилетий XVIII века можно говорить очень гадательно.

Несомненно только, что наивный резчик-художник был под сильным впечатлением тех иноземных новшеств, которые поражали его в помещичьих парках, в одеяниях дворовой челяди или самих господ и т. п.

Таковы, например, крошечные деревянные амуры (попадающиеся в так называемой «китайской мелочи»), или намеки на букли парика и шпагу у Щелкуна, который, кто знает, быть может, и сам пришел к нам с Запада в виде завезенной в глухое поместье заморской, диковинной игрушки.

Полнее уцелело наследие царствований Александра I и Николая I.

Отечественная война обратила внимание всей России на ее армию. Значение армии сделалось для каждого ярким. В рядах войска побывало чуть ли не все молодое поколение тогдашнего дворянства, а проходившие через города и села войска познакомили с разными его видами горожан и поселян. Общим кумиром сделались герои Отечественной войны: Кутузов, Барклай и, главным образом, лихой казачий генерал Платов, а за ними и вообще храбрый генерал, ведущий в бой колонны войска; гусар, лихо закрутивший ус перед провинциальной красавицей; гарцующий на коне улан и бравый кирасир в ботфортах или казак с пикою, несущийся на врага.

Военный же дух николаевского времени еще более закрепил это общее внимание к войску.

Батальные сюжеты и, главным образом, портреты популярных генералов в раскрашенных гравюрах украшают кабинеты помещичьих усадеб, и они же в миллионных лубочных картинах рассеиваются по всей России. Несомненно, игрушка должна была отразить на себе это общее увлечение.

Дети хотели играть теми солдатиками, генералами, офицерами и сражениями, про которые разговаривали взрослые.

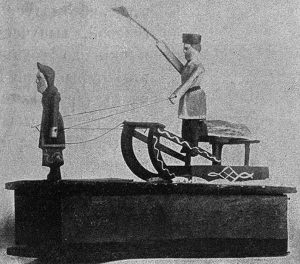

И, действительно, на игрушечном рынке появляется бесконечное количество деревянных солдатиков — и конных, и пеших, и с пушками, и поодиночке, и целыми взводами, то в крошечном виде, чуть не в кедровый орешек величиною, то в вершок и два и более, до двухаршинных часовых, стоящих у огромных полосатых будок. Снабженные надлежащим механизмом из согнутой проволочки, бравые барабанщики с треском бьют в свои барабаны, часовые стоят у своих будок или шлагбаумов, взяв «накараул», солдаты стройно маршируют, пушки стреляют деревянной пулькой на ниточке, скачут на конях казаки, в киверах набекрень, лихо гарцует на безумном коне генерал и т. п.

Игрушки эти, воспроизводя знакомые всем образы, казались забавными и взрослым. Забавно было отставному улану или вдове гусара увидеть знакомую форму обмундирования, курьезно стилизованную руками наивного кустаря. Но для детей эта забава взрослых была настоящей радостью жизни, радовала глаз своими нарядными красками и формами, радовала она и сознание ребенка, воспроизводя невиданную диковину, или давая воплощение тому, о чем он слышал от взрослых рассказы, о чем грезил в своих снах.

Нарядная обмундировка войска, вызывающая иногда усмешку на устах человека большого умственного развития, в сущности обоснована на бессознательно угаданном психологическом законе. Любуясь внешностью предмета, его окраской, бодрым видом и т.п., мы невольно переносим наше чувство на самое содержание предмета, приписываем ему заранее внутреннюю привлекательность, действительную отвагу и т.п. Рёскин однажды высказал ту же мысль, говоря, что если бы войска были одеты в траурные, невзрачные цвета, то большой вопрос, пользовалась ли бы армия той общей любовью, как теперь.

В детях восторг перед ярко раскрашенными человечками, грозно идущими в бой или скачущими на конях, особенно ярко подчеркивает это влечение человека к внешней нарядности жизни.

Многие из этих игрушек почти целиком скопированы с лубков. Только в резьбе формы еще грубее, еще более упрощены. Скопированность этих генералов с лубочной картинки иногда даже ярко подчеркивается тем, что и на игрушке, как на лубке, под ногами огромного генеральского коня идут в бой крошечные русские солдатики, а «турки падают как чурки» среди уступов земли, напоминающих собою те стилизованные утесы, которые игрушечник видал написанными еще на старинных иконах.

Это наивное выражение почтения к герою, пренебрежения к простому «пушечному мясу» и презрения к врагу, как в лубке, так и в игрушке, является тоже характерным отражением того квасного патриотизма, который до сих пор еще при каждой новой войне грозит врага «шапками закидать» и стелется по земле при грозном оклике каждого чиновного лица.

С лубочной же картинки брал игрушечник и бытовые сцены, например, девицу, которая гонит гусей («Гуси-лебеди домой»), пастуха со стадом или безобразную картину «Урок мужьям-дуракам и женам- щеголихам». Здесь и на игрушке отразились грубость патриархальных семейных нравов и бесправное положение женщины в деревне. Грубая сцена не только не вызывала ни в ком протеста, но даже казалась забавною, и для забавы ее воспроизводили перед детскими глазами в игрушке.

Другая, того же характера, сцена воспроизводит уже прямо из жизни нравы крепостного времени в подвижной игрушке, изображающей порку розгами. На скамье, или кобыле, в надлежащей позе мужик, а по бокам два других с розгами в руках. При вращении проволочной рукоятки воздающие возмездие приходят в движение и всыпают наказуемому столько горячих, сколько пожелает играющий. На другой игрушке, иногда тоже подвижной, с вращающимися фигурами, — медведь с «козой», т. е. одетым козою мальчишкой, с вожаком или с кузнецом, причем у обоих — у кузнеца в руках, а у медведя в лапах — молотки, и они поочередно бьют ими по наковальне. Трудно сказать, попал ли медведь в игрушку с лубка или из жизни, но несомненно, что и лубок нередко брал своим сюжетом ученого медведя, и в жизни еще на памяти многих цепные медведи, обученные разным фокусам, были любимым развлечением толпы и на ярмарках и просто на улицах захолустных городков. Во всяком случае и в этом перенесении в игрушку медведя-плясуна мы видим снова то же претворение забавы взрослых в наивную радость детей.

Как ни странно, но в русской игрушке был воспроизведен и знаменитый Гаргантюа Рабле, тоже переселившийся в игрушку с лубка. Сначала с французской гравюры он попал на русскую лубочную картинку под именем «славного попивалы и объедалы», а затем с картинки и в игрушку, изображавшую такого же «объедалу» с огромной головой, выпученными глазами и широко разинутым ртом, в который, при вращении ручки, с тарелки летели соединенные проволочкой жареные и живые утки, поросята и прочая живность.

Под впечатлением Крымской кампании, этот добродушный объедало скоро стал принимать все более и более страшный облик, и вместо живности в рот его полетели сначала французы, а затем и турки. Теперь же иногда попадается игрушка, вместо фигуры «объедалы», представляющая дракона, скопированного с тех немецких драконов, которые не так давно на юбилейных картинках смиренно склоняли свои головы пред Бисмарком и гордыми усами Вильгельма. И глотают эти драконы уже не турок, а неизвестного звания человечков, одетых в синие рабочие блузы.

Однако первая половина XIX века жила не одним только милитаризмом. В странном смешении с ним и грубостью нравов уживались идиллический сентиментализм и романтические мечтания. Они неглубоко проникали в окружающую жизнь. Вздыхавшие на луну барышни и проливавшие слезы при виде упавшей из гнезда птички молодые барыни отлично хлестали по щекам своих горничных и отсылали на конюшню пороть розгами своих дворовых, но все же сентиментализмом была окрашена жизнь русского барства в течение целого ряда десятилетий. Простому народу эти увлечения были совсем непонятны в своем существе, и резчик-игрушечник в своих изделиях мог, конечно, передавать только самые внешние их формы. Таким путем возникли игрушки, изображавшие нежных юношу и деву, окруженных овечками, на покрытом цветами зеленом лужке, златорогие барашки, снабженные иногда ленточками на шее, птички, нежно и грустно пищавшие при нажимании маленького меха в их подставке, птицы, кормящие детенышей, и пр.

Кто из нас не помнит также выходивших из рук троицких игрушечников-кустарей франта и барышню? Он — в клетчатых брюках, в черном фраке и высоком воротнике, с начесами на висках и шикарным коком на лбу. Она — в кринолине и розовом платье, с диковинной прической на голове и огромным цветком в руке. Повертывая ручку в подставке можно было приводить щеголя и барышню в движение, и они начинали церемонно раскланиваться по этикету, царившему в гостиных наших прабабушек.

Другая излюбленная игрушка того же времени в различных вариантах изображает голубой пруд перед одним или несколькими ярко раскрашенными домиками. На пруду от одного домика к другому или вокруг них плавают приводимые в движение ручкой белоснежные лебеди. Перед домиком на ярко зеленой лужайке — яркие петушиные перышки, а внутри домика — ярко сверкающие зеркальца. Но разве не было того же и в самом деле в усадьбах помещиков, которые устраивали на пруду перед домом искусственные острова с птичьими домиками и пускали вокруг плавать лебедей — и настоящих и деревянных?

В этих игрушках плавание «гусей-лебедей» сопровождалось всегда музыкой. Рукоятка, приводившая их в движение, вращала и барабанчик с натянутыми струнами, а за них задевало гусиное перышко, и в результате получалось тихое, мелодичное треньканье, напоминавшее опять-таки звуки тех эоловых арф, которые во времена Жуковского ставили на крыши беседок или среди ветвей деревьев, окружавших такие пруды.

Иногда, впрочем, игрушка воспроизводит весь этот сентиментальный маскарад, уже давая волю народному юмору (всегда, впрочем, очень добродушному).

Сказывается это ярче всего в детских свистульках, где само назначение вещи требовало большой стилизации, и эта стилизация сама наводила на ряд таких форм, которые давали простор веселой усмешке. Необъятные кринолины, шиньоны шляпы и банты, кургузые фраки, нарядная амазонка, полные чванства позы, гордый поворот руки с сигарой, маленькие собачки-болонки, — вот впечатления игрушечника от диковинных костюмов и обычаев тогдашнего барства… И любопытно, что эти карикатурные барыни и франты выделывались как раз в тех губерниях (Орловской, Курской, Полтавской, отчасти Харьковской и т. п.), где доминировало дворянство. На севере, например, в Вологодской губ., где дворянства было мало и преобладало сельское население, а не городское, там меньше этих фигурок барыни и щеголя. Там свистулька больше стилизует медведя и конька и т. п.

Тот же конь, впрочем, рядом с барином или с барыней и на свистульке средних губерний. Конь всегда был любимым домашним животным в России. На него за целый ряд веков перенеслась, по-видимому, та привязанность, которую должен был чувствовать к своему боевому товарищу ратный человек старой Руси. И в трактовке коня уже, конечно, не юмор, а всегда идеализация. Всегда у коня толстая шея с лебединым изгибом, кольцом, длинная густая грива, а хвост — до земли. Там, где проходили большие почтовые тракты, отдельного конька заменяет собою тройка, с лихо закрутившими головы пристяжными и ухарем-ямщиком на облучке. И мало-помалу вся Россия буквально наводняется игрушечными коньками всех величин и всевозможных раскрасок, резных и вылепленных из глины, оттиснутых из гипса или папье-маше, иногда выкрашенных масляной краской, иногда даже оклеенных телячьей шкурой или, в ближайшее к нам время, обваленных в шерстяных оческах и т. п. И как в жизни серый конь в яблоках в течение почти всего столетия был излюбленной и модной мастью, так и игрушечный конек традиционно делается серым[simple_tooltip content=’Любопытно сравнить этого богатырского, плотного коня русской игрушки с игрушечным конем Бухары. Та же стилизация, упрощение и архаичность, но конек маленького сартенка — та же текинская лошадь с тонкой прямой шеей и маленькой головкой’][*][/simple_tooltip].

Верховая езда была некогда в России обычным способом передвижения. Даже впрягая лошадь в оглобли, возница, по татарскому обычаю, сохранившемуся доныне в Средней Азии, садился на нее верхом, но все это отошло в глубь веков. В России XIX века езда в санях и колесном экипаже уже почти совершенно вытеснила верховую езду, к которой прибегали только в случаях необходимости, а не для удовольствия. Верховая езда в отъезжем поле с борзыми была в моде только в помещичьей среде. И народ ее недолюбливал.

Это отразилось и на игрушках. Русские игрушечные кони почти всегда были с надетой, наклеенной или нарисованной на них русскою упряжью в бляхах, и только изредка конь служил для верховой езды казаку или гусару, улану и т. п., т. е. когда игрушка изображала не столько коня, сколько солдатика.

Наравне с лихою тройкой, запряженной в нарядные сани или расписную телегу, принадлежностью всякого русского праздника волею судеб сделался самовар, который в устах иностранца иногда служит даже эмблемою всего русского. И параллельно с этим самовар и чайные принадлежности играют также немаловажную роль в игрушечном товаре, причем наиболее распространен он в фабричных местностях, где население побогаче и где самовар действительно играет большую роль.

Остается коснуться только еще одной стороны русской жизни, это — ее паломничество и хождение по святым местам. Это паломничество крепко сидит в народе — и тоже должно было отразиться на игрушках, хотя само собою разумеется, что эта игрушка предназначалась уже не только для настоящей игры и забавы, но имела скорее характер сувенира, памятки о посещениях паломником святых мест.

Такие изделия сохранились в виде резных из дерева изображений монахов и монахинь и некоторых святых, в виде резных ложек с благословляющей десницей на конце ручки, рыбой (Соловецкий монастырь) или маленькой церковкой.

На самой же ложке обыкновенно делалась славянскими буквами соответственная надпись.

Сюда же следует отнести и знаменитую, так любимую детьми, игрушку «Сергиева лавра», пережившую почти без изменения десятки лет. Ряд поколений в своем детстве радовался, расставляя миниатюрные колокольни, приземистые башенки, белые стены и маленькие домики монастырских служб с бесчисленным количеством окон.

Заканчивая этот небольшой очерк, мы сделали бы большой промах, не сказав ничего о такой распространенной игрушке, как кукла. Однако именно в этой игрушке труднее всего уловить те отражения жизни, отметить которые было целью этого очерка.

Кукла не есть сама но себе нечто законченное и определенное. Кукла, это — нечто такое, на чем ребенок изощряет свое творчество, и одна и та же кукла в его руках сегодня маленький грудной ребенок, завтра барыня, делающая визиты, затем мальчик, едущий верхом кататься, или деревенская баба, идущая в лес по грибы.

Кукла сама по себе — изображение отвлеченного человека, понятия о нем, а не его самого в определенном конкретном образе. Этого отвлеченного человека ребенок одевает, кормит, укладывает спать, наказывает и пр., вообще конкретизирует каждый раз на свой лад, и потому кукла так быстро отлилась в известный шаблон, сделалась в этом шаблоне международной и распространилась буквально по всему миру.

В бедной деревенской семье ребенок, вместо куклы с фарфоровой головкой и ручками, играл с дощечкой или щепочкой, но точно так же, как и настоящую куклу, завертывал эту щепочку в одеяло и нянчил или одевал в подобие сарафана и шубы и заставлял изображать то деревенскую бабу, то пастуха и т. п., но суть дела не менялась. Таким образом, на самой кукле окружающая жизнь отражалась мало. Больше всего и ярче всего она отражалась на том, как играл ребенок этой куклой, что заставлял он ее делать и переживать, но от этого прошлое не оставило, да и не могло оставить, никакого следа.

Автор: С. Глаголь