Живопись феодального Ирана в монгольский период (XIII-XIV вв.)

Из всех исследователей иранской миниатюры один только Сакисиан выделяет домонгольскую школу как единое целое. Он посвящает домонгольской школе в Восточном Иране в своем труде особую главу об иранской миниатюре, а спустя два года публикует специальную статью в «Revue des arts asiatiques» (1931, сентябрь) на ту же тему. Эта домонгольская школа, по его мнению, носит черты китайского влияния. К этой школе им причисляются миниатюры, иллюстрирующие басни Бидпая «Калила и Димна» из альбома шаха Тахмаспа (сейчас в библиотеке Стамбульского университета). По его мнению, удачная передача движения и черты реализма в рассматриваемых миниатюрах обязаны китайскому влиянию. В рецензии на работу Сакисиана (см. рецензию I. Stcoukine в «Revue des arts asiatiques», 1930, № 1) было указано, что эти миниатюры никоим образом нельзя датировать XII в., а следует относить в основном к середине XIV в. Нам кажется, что нет никакого сомнения, что эти миниатюры относятся к XIV в., и датировка их XII в. совершенно ошибочна. Достаточно для этого сравнить их с некоторыми миниатюрами тавризской школы XIV в., как, например, с листами из «Шах-намэ» из бывшего собрания Демотта, особенно с миниатюрой, изображающей Заля и Рудабэ (Сакисиан, рис. 36). Здесь очень близки и приемы композиции, и типы, и головные уборы, и трактовка растительных элементов пейзажа. К домонгольской эпохе, но уже к XIII в. можно отнести, некоторое, хотя и весьма небольшое, количество миниатюр. Таковы в первую очередь миниатюры из «Калила и Димна», которые раньше датировались точно 1236 г., но которые следует датировать началом XIII в. Животные, изображенные на этих миниатюрах: лев, слон, верблюд, волк, лисица, растения, -стилизованные в манере месопотамской школы, расположены на однородном красном или голубом фоне, трактованы в обобщенных формах очень монументально сильной и простой линией — в духе не миниатюрной, а скорее стенной фресковой живописи. Еще одна рукопись, возможно, принадлежит к домонгольскому периоду, которую описали Трессан и Анэ. Трессан указывает на иллюстрированный манускрипт, относимый им к XII в., — это персидский перевод «Истории халифов» Мохаммеда ибн Джерир Табари. По его мнению, здесь все: и лица, и положения персонажей, и применение определенных красочных тонов (преобладают зеленый, каштановый, коричневый, желтый) на красном фоне — напоминает византийскую манеру. «Западные традиции, — замечает он, — вероятно, были перенесены через соседнюю великую империю Сельджукидов». Характер иллюстрации «Табари», по мнению Анэ, близок стилистически к керамике XII-XIII вв. из Реи.

Переходим теперь к миниатюре монгольского периода (1258-1335). Монгольское завоевание Ирана имело то значение, что вновь объединило страну в одно целое. И в этом упорядоченном в политическом отношении государстве получили некоторый толчок к развитию и искусства.

Монгольская эпоха характеризуется усилением китайского влияния. Существовала в это время тесная связь между Ираном и Китаем. «Монгольская империя, — пишет В. В. Бартольд («Культура мусульманства». — П., 1918, стр. 84), — объединила под властью одного народа и одной династии культурные страны Дальнего и Ближнего Востока, что не могло не способствовать торговле и обмену культурными ценностями». Вместе с монголами пришло в Иран много китайцев: инженеров, ученых, астрономов и художников, проводивших в Иране начала китайской культуры.

Немного дошло до нас иллюстрированных рукописей, о которых можно с уверенностью сказать, что они относятся к монгольскому периоду, но эти рукописи первостепенного значения.

Мартин отмечает ряд таких рукописей и в первую очередь «Историю монголов» Ала-ад-Дин-Джовейни в Национальной библиотеке в Париже, 1290 г., написанную в Иране (может быть, в Азербайджане).

В рукописи только одна миниатюра — нерасцвеченная, исполненная китайской тушью. На миниатюре изображен сам Ала-ад-Дин, на коленях подносящий манускрипт своей хроники персидскому повелителю Аргуну. Мартин отмечает влияние китайских образцов, может быть, даже на работу китайцев, приноравливавшихся к иранским вкусам. Затем укажем на принадлежащую одной американской коллекции рукопись «Калила и Димна» 1262 г. (Кюнель, стр. 14), а также «Калила и Димна» 1280 г. (Парижская национальная библиотека — Сакисиан, табл. 14-15 и «Revue des arts asiatiques», 1931, сентябрь).

К миниатюрам монгольского периода принадлежат, во-первых, произведения конца XIII и начала XIV вв. (с 1291 по 1318 г.), исполненные в Тавризе в придворных мастерских монгольских ханов и в мастерских Рашид-ад-Дина, где при доминирующем китайском влиянии еще не малую роль играют традиции месопотамской школы, а, следовательно, и отголоски западно-азиатских влияний. Это «Бестиарий» 1291 г. из собр. Моргана и два цикла истории Рашид-ад-Дина (один из собр. Эдинбурга и Лондона -1306 и 1314 гг., а другой из Стамбула -1318 г.). Далее должна быть отмечена группа памятников, объединяемых близостью к датированным «Шах-намэ»: 1330 г. в Стамбуле и 1333 г. в Ленинграде, которые пока еще не удается связать с определенной местной школой и которые характеризуются полным отсутствием китайских элементов. И, наконец, может быть выделена особая стилистическая группа, где китайское влияние кажется переработанным и слитым со староиранской традицией (идущей еще от сасанидского искусства) и где выковывается самостоятельный художественный язык, — это превосходные миниатюры из «Шах-намэ» из бывшего собрания Демотта, сейчас рассеянные по различным музеям и частным коллекциям (1340-1350).

Е. де Лоре, в своей тонкой и остроумной статье «Тавризская школа; ислам в его схватках с Китаем» (E. de Lorey. Ľecole de Tabriz; ľlslam aux prises avec la Chine («Revue des arts asiatiques», t. IX, № 1, 1935, mars)), отмечает, что мусульманская живопись в те периоды, когда она подвергается внешним влияниям, перерабатывает их и проявляет много своеобразия. В аббасидский период она, казалось, была просто захвачена византийским и эллинистическим искусством, и тем не менее создает произведения совершенно своеобразные — с чертами, свойственными только ей. То же обнаруживает иранская живопись и в монгольскую эпоху, когда, подвергшись сильной струе китайского влияния, она борется с этим влиянием, но не для того, чтобы отбросить его, а чтобы переработать его и выработать свою собственную новую манеру, новый стиль.

Художники тавризской школы, познакомившись с китайской живописью, встретились с техникой, весьма отличающейся от той, которой они пользовались. Сначала они не поняли своеобразной условности китайской живописи тушью, которой они хотели подражать. Они старались дать рисунками тушью или композициями скорее нарисованными, чем написанными, точный эквивалент этого искусства. Вот почему находят в монгольскую эпоху манускрипты, в которых рисунок берет верх над живописью. К этому-то типу принадлежит старейший иллюстрированный манускрипт, исполненный для монгольских правителей, именно Manafi al Hayawan ибн Бахтишу — «Бестиарий», исполненный в резиденции первых ильханов — Мараuе для Газан-хана, принадлежащий теперь библиотеке Моргана в Нью-Иорке. Проф. Мехмед Ага- Оглу, прочитав колофон этой рукописи, уточнил дату ее исполнения — 1291 г. н. э. В «Бестиарии» 94 миниатюры, причем можно выделить работу нескольких мастеров. Можно на примере этих миниатюр заключить о ряде художественных тенденций в искусстве монгольской эпохи. С одной стороны, месопотамские традиции еще имели приверженцев; многие миниатюристы продолжают работать в стиле и технике Багдада. Но ильханы начинают вводить в моду китайскую живопись и покровительствуют подражанию дальневосточному искусству. По сохранившимся памятникам можно судить, что в монгольскую эпоху большинство художников старалось писать в китайском стиле. Из миниатюр, исполненных в стиле месопотамских традиций в «Бестиарии» из собрания Моргана, отметим изображение двух слонов, воспроизведенное в красках у Анэ (его статья о миниатюрах этой рукописи «The Burlington Magazine», 1913). Складки кожи у слонов превращаются в чисто декоративный мотив. К месопотамской же традиции относится миниатюра, изображающая двух молодых медведей (рис. 7). Стройные, плоскостно трактованные кусты с сидящими на них птицами даны в месопотамской манере и составляют тот фон, на котором изображены с большой непосредственностью и чувством юмора два медвежонка.

Полный контраст вышеописанному представляет миниатюра, на которой изображена фантастическая птица феникс, держащая попугая (рис. 8). Фигура феникса кажется прямой копией с китайского образца, при этом копии жесткой, несколько грубоватой; это уже не живопись, это скорее рисунок, подражающий штрихам туши; композиция обрамляется условным изображением текущей воды, также в китайском духе.

Но в ряде других миниатюр уже видно не копирование китайских рисунков, а свободная интерпретация в духе китайской живописи. Такова миниатюра с двумя сороками на фоне пейзажа (рис. 9).

Композиция очень проста и полна жизнерадостности; деревья трактованы мощной линией и уже объемны. Характерным для этой группы миниатюр является новое понимание пространства, новый интерес к природе и пейзажу. Пейзаж играет большую роль в миниатюре с изображением газелей и горных козлов; там он носит китайский характер. Более свободную трактовку пейзажа и реально обобщенную передачу животного мира находим мы в миниатюрах: сокол, кузнечик. Перспектива становится глубокой, появилось пространство. Это внимание к пейзажу — результат влияния Дальнего Востока. Произведение становится китайским и по духу и по самой модели. Кое-что новое — только в фактуре. Эти первые миниатюры монгольской школы позволяют только предугадать дальнейшую эволюцию. Одни с блеском продолжают багдадскую традицию, но без каких-либо изменений, другие подражают китайскому искусству эпохи Сун и Юань весьма искусно, но без введения новых черт. Пока еще месопотамские и китайские традиции не сливаются, а противопоставляются друг другу. К таким выводам приводит рассмотрение «Бестиария» ибн Бахтишу тавризской школы.

Новая фаза начинается с манускрипта начала XIV в. Рашид-ад-Дина «Джами аль-Таварих» («Всеобщая история» — сборник летописей). Этот манускрипт состоит из двух томов; один из них, датированный 1306 г., хранится в Эдинбургской университетской библиотеке, а другой, датированный 1314 г., принадлежит Азиатскому обществу в Лондоне. Автор этого манускрипта Рашид-ад-Дин, врач по профессии, «на шестом десятке жизни сделался историком для монгольского властителя Ирана, Газан-хана (1295-1304), на седьмом — богословом для его брата и преемника, султана Улчжэйту (1304-1316); в то же время он фактически стоял во главе монгольской администрации Ирана; при следующем султане Абу-Саиде он был обвинен в отравлении Улчжэйту и в 1318 г. казнен». «Как свод исторических материалов, труд Рашид-ад-Дина — единственное в своем роде явление в мировой литературе; ни раньше, ни после не было такой попытки составить свод исторических сведений обо всех народах от Атлантического до Великого океана при сотрудничестве представителей различных народов»(Бартольд. Иран. — Ташкент, стр. 75-78). Так, при изложении истории монголов он пользовался не только монгольской официальной хроникой, хранившейся в ханской сокровищнице, но и другими монгольскими преданиями, через посредство вельможи Пулада, прибывшего из Китая в 1286 г. и оставшегося затем в Иране.

Рашид-ад-Дин создал в окрестностях Тавриза город, посвященный наукам и искусствам. В Рашиди (Rab-i-Rashidi) около 6-7 тысяч студентов занимали особый квартал. Там была библиотека, заключавшая до 60 000 книг самого разнообразного содержания; были врачи и ученые, пришедшие из Индии, Китая, из Сирии и Египта, на обязанности которых лежало обучение каждому по 10 студентов. Были организованы художественные мастерские. В них было проведено разделение труда: были каллиграфы, художники, ремесленники, рабочие, приведенные «из всех городов и всех стран» (письма Рашид-ад-Дина у Е. Browne. Literary History of Persia, III. London, 1920, стр. 86). Соответствующими специалистами переписывались и иллюстрировались книги, главным же образом произведения самого Рашид-ад-Дина. Последний, зная, как легко уничтожаются книги, хотел сохранить свои произведения для потомства и приказывал посылать каждый год копии со своих произведений в главные города Ирана и всего ислама. Но после его смерти созданный им город был разрушен в 1330 г. и библиотека расхищена. Сохранились лишь традиции этой тавризской школы с ее интересом к книжной иллюстрации и к миниатюрам значительно более крупного, чем обычно, формата (40 см). В миниатюрах этих рукописей Рашид-ад-Дина и демоттовской обнаруживаются две стадии восприятия китайского искусства. В «Летописях» Рашид-ад-Дина оно носит еще характер эксперимента, в демоттовском же «Шах-намэ» его воздействие дает блестящие, поразительные результаты. Художники Рашид-ад-Дина как бы поражены новым для них китайским искусством, желают усвоить его целиком; останавливаются на деталях техники, на условностях стиля и не замечают существенной разницы между своим искусством и китайским. Художники же «Шах-намэ» уже разбираются в том, чем из китайского искусства они могут воспользоваться и от чего им следует отказаться; они отказываются от китайской фактуры, от передачи пространства, трепетанья воздуха и превосходно передают самое главное — основную характеристику изображаемого и эмоции.

Несмотря на желание подражать китайскому искусству, даже копировать произведения китайской живописи, художники манускрипта 1306-1314 гг. существенно видоизменяли копируемые формы. Китайский пейзаж Сун выражает мистико-религиозные концепции, он отображает чувство одиночества и бегство на лоно природы, к которым побуждают буддизм и некоторые его секты. В китайском пейзаже живопись без красок, рисунок без контура; художник предается изображению гор, воздуха, расстояния, переходов светотени. В эпоху Сун (XII-XIII вв.) все в картине окутано туманом, все заключается в оттенках, нюансах. Цвет и формы растворяются в пространстве. Все это создает для иранского художника большие трудности. Вокруг гор на берегу горного пространства где воспроизводится индусский пейзаж (рис. 10), совершенно испарился обволакивающий их в китайской живописи туман. Пятна туши усилили контуры вместо того, чтобы их ослабить; художник подчеркивает формы вместо того, чтобы сделать их неуловимыми; рисунок силен и точен. Тщетно пытается здесь иранский художник передать композицию, всю состоящую из нюансов, почти воздушную. Та же беспомощность проявляется при попытке изобразить движение воды. Прозрачные и текучие тональности оригинала превратились в правильные и сильно прочерченные линии, почти что в новый орнаментальный мотив, где рыбы и лебеди кажутся также играющими роль орнамента.

Но в месте с тем развертываются в этих миниатюрах своеобразные особенности мусульманского искусства. Огромны сила и драматичность рисунка. Художник, желая написать пейзаж, дает ряд его элементов: горы, деревья, воду, занимающие все пространство, но не дает горизонта. В другой миниатюре (Кюнель, стр. 25) пейзаж и фигуры не сливаются, а трактованы независимо друг от друга. Горы плоскостны, они написаны в двух измерениях; условная река остается на поверхности композиции, она лишь декоративный арабеск. В миниатюре «Моисей, спасаемый служанками фараона» китайский пейзаж видоизменен. Деревья, река, цветущие берега впервые связаны с пространством. Не умея передавать природу в целом, мусульманская живопись в композиции дерева Будды (Кюнель, стр. 27) разрабатывает лишь несколько деталей и посредством их внушает нам то, чего мы не видим. Будучи не в состоянии передать китайскую воздушную перспективу, туманные дали, это искусство дает нам взамен точное и обобщенное описание, удваивает определенность и силу, ваяет с увлечением то, чего не может растворить в воздухе. Линия имеет пластическую ценность, она одновременно и широка и нервна.

Стиль «Летописей» Рашид-ад-Дина силен и драматичен, несколько груб, но полон оригинальности. Чаще, чем модели Сун, он, видимо, воспроизводит стиль Юань с ее большей силой выражения, с оттенком уже некоторой грубости, более крепким рисунком, с менее сдержанным колоритом.

Разбирая миниатюры «Истории» Рашид-ад-Дина 1306-1314 гг., мы видим, что в более ранних еще не очень значительны черты воздействия китайского искусства; можем отметить ряд деталей, связывающих эти миниатюры с месопотамской школой; многое связано, очевидно, с наблюдением окружающей действительности. В сцене призвания Давида править Израилем (L. Binyon, J. V. S. Wilkinson and B. Gray, Persian Miniature Painting, London, 1933, табл. ХХа) и в объемном характере складок одежд, и в динамике фигур, и в оживленной жестикуляции изображенных персонажей наблюдается связь с такими произведениями месопотамской школы, как «Макамы» Харири. Миниатюра, изображающая Ямин-ад-Доулэ, показывающего одежду, присланную халифом, характерна стройной симметрией композиции на однотонном фоне, большой тонкостью и мастерством рисунка, разнообразием этнографических типов и головных уборов (чалмы и шапки монгольского типа). Наконец, миниатюры (рис. 11) при подобной же строгой симметричности композиции и при чертах воздействия китайских образцов эпохи Юань дают ценнейший иллюстративный комментарий к описанию монгольских воинов и их вооружения, которое дал в описании своих путешествий Плано Карпини.

Остановимся кратко на колорите данных миниатюр. Яркие краски месопотамских миниатюр здесь исчезают, серебро приходит на смену золота, и господствует серый основной тон.

Существует еще один экземпляр сборника летописей Рашид-ад-Дина, исполненный в самый год его смерти — в 1318 г., чрезвычайно близкий по стилю своих миниатюр к лондонскому и эдинбургскому экземплярам и, очевидно, выполненный в той же самой тавризской мастерской Рашид-ад-Дина. Это — рукопись труда Рашид-ад-Дина в музее Топкапы Сарайи в Стамбуле (инв. № 1863 и 2475). Его описал и воспроизвел из него ряд миниатюр Мехмед Ага-Оглу в «Ars islamica» за 1934 г. (т. I, часть 2-я).

В Гос. Публичной библиотеке УзССР в Ташкенте также существует экземпляр Рашид-ад-Дина. Рукопись принадлежала Джурабеку, и о ней писал В. В. Бартольд. По его мнению, рукопись относится к XIV или XV вв. и «несомненно принадлежит к числу более старых списков труда Рашид-ад-Дина и может принести пользу при издании текста». В рукописи 7 миниатюр (из них две незаконченные). Некоторые из этих миниатюр представляют собой эскизные рисунки только контуром; у некоторых персонажей попорчены лица.

Следует еще остановиться на одном экземпляре «Летописей» Рашид-од-Дина, содержащем одну часть, а именно «Историю монголов». Он был неоднократно описан, датировка его точно не установлена, и оценка и определение миниатюр его даются отдельными исследователями различно. Это — рукопись Парижской национальной библиотеки (Supplement persan, № 1113), описанная уже неоднократно. Она не имеет даты. Кроме значительного интереса в художественном отношении, этот манускрипт с его 106 миниатюрами интересен еще как иллюстрация монгольского быта эпохи. Стасов полагал, что миниатюры относятся к концу XIV или началу XV вв. Мартин относил манускрипт к началу XIV в. Блоше относит именно этот манускрипт к работе мастерской Рашид-ад-Дина и считает дату его не позднее 1318 г. Сакисиан (стр. 29) считает данный манускрипт более поздним, чем рассмотренный выше манускрипт 1306-1314 гг. (миниатюры последнего, по его мнению, выполнены не иранскими мастерами), но не позднее середины XIV в. и, наконец, в последнем труде (L. Binyon, J. V. S. Wilkinson and B. Gray, Persian Miniature Painting (BWG), London, 1933, стр. 35) дается более поздняя датировка. В колорите и ряде деталей BWG находят уже тимуридские черты и высказывают предположение, не есть ли парижский Рашид-ад-Дин тот самый пропавший из ленинградской Публичной библиотеки экземпляр «Летописей», датированный 810 г. (1407 — 1408), который В. В. Бартольд считал одной из старейших и лучших копий труда Рашид-ад-Дина. Предположение это не подтверждается, так как, во-первых, экземпляр ленинградской Публичной библиотеки не имеет иллюстраций, а во-вторых, он продолжает находиться в Публичной библиотеке, куда он поступил в 1875 г. из собрания проф. Эрдмана (см. Отчет Публичной библ. за 1875 г. СПБ, 1876, стр. 33-34). Благодаря любезности зав. отд. рукописей Публичной библиотеки имени Салтыкова- Щедрина И. А. Бычкова мы имели возможность просмотреть эту рукопись в августе 1937 г. Ее шифр: п. н. с. 46 (ранее V. 3. 1).

Анализируя вопрос с исторической стороны, можно сказать, что ранние экземпляры рашидаддиновских «Летописей» должны относиться или к эпохе его жизни (ум. в 1318 г.) или уже к эпохе Шахроха (1404-1447), который спас от забвения этот замечательный труд. Возможны, впрочем, копии 1320-1330 гг., когда один из сыновей Рашид-ад-Дина занимал пост визиря, или даже несколько позднее, пока были еще живы такие историки XIV в., как Вассаф, которые даже после казни Рашид-ад-Дина продолжали относиться с уважением к его личности и его произведениям.

Стиль миниатюр рукописи Парижской национальной библиотеки довольно близок к раннетимуридским, хотя и следует считать, что художник в типах и костюмах весьма близко копировал оригинал эпохи самого Рашид-ад-Дина. Если мы сравним ряд миниатюр парижской рукописи (рис. 12) с миниатюрами Антологии 1410 г. (рис. 13), исполненной для сына Шахроха — Искандер Султана, правившего в Ширазе (один из прежних владельцев рукописи — Томсон — полагал, что она исполнена в Самарканде), то увидим большое родство с этим наиболее ранним образцом тимуридской миниатюры.

В трактовке пейзажа, цветущих фруктовых деревьев, характере изображения растительности, в манере изображения тронов, шатров, также (хотя и менее) в типах лиц и костюмах наблюдается значительная близость; правда, пейзаж несколько сложнее и детальнее разработан, фигуры стройнее и движения их живее. Предположение о датировке парижского манускрипта 1407 г. правдоподобно, хотя следовало бы отнести его к несколько более раннему времени. Но отнесение его к времени Рашид-ад-Дина маловероятно, что доказывается сравнением с вышеописанными датированными рукописями 1306, 1314 и 1318 гг. Известно, что при Рашид-ад-Дине был исполнен целый ряд копий его труда, при этом художниками, различными по таланту и уменью, причем рукописи, возможно, были одни роскошно и художественно богато оформлены, а другие значительно более просто, даже грубовато. Возможно, к последним принадлежит ташкентский экземпляр, отнесение которого к началу XIV в. нам кажется весьма вероятным. Парижский же экземпляр труда Рашид-ад-Дина копировал другой тип, не столь художественно ценный как хранящийся в английских и стамбульском собраниях, и не столь скромный, как ташкентский, но с чертами внимательного наблюдения монгольского придворного и аристократического быта этой эпохи.

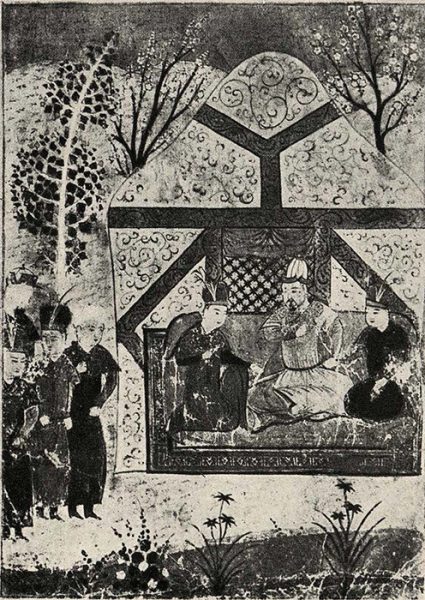

Из миниатюр парижской рукописи Рашид-ад-Дина одна из наиболее интересных, изображающих сцену приема Газан-ханом китайских послов, воспроизведена на табл. VII у Стасова (Стасов. Миниатюры некоторых рукописей византийских, болгарских, русских, джагатайских и персидских. СПБ, 1902).

Сцена интересна по своей симметрической, но свободно заполненной композиции. Газан-хан сидит среди сада на золотом, украшенном китайскими драконами троне; рядом с ним сидит его главная жена. Два главных лица китайского посольства стоят перед троном на коленях. На них надеты кафтаны с узкими рукавами; на спине вышиты драконы. Несколько других лиц, принадлежащих к китайскому посольству, несут подарки, кушанья и ставят их на небольшой столик, изображенный в нижней части миниатюры. Они также в узких кафтанах с узкими рукавами; на груди вышиты драконы; на голове у одних — меховые шапки с перьями, у других — гладкие китайские шапочки с приподнятым околышем и шариком наверху. В верхней части миниатюры — по сторонам центральной группы на троне — изображены придворные и жены хана. Стасов отмечает здесь тип лиц жен хана как персидско-китайский, характеризованный выше, не соответствующий этнографическому типу — типу монголов и турков. Костюм их, однако, этнографически правильно представлен, особенно головные уборы. Рисунки одежд соответствуют описанию Мэн-Хуна в его «Записке о монголах-татарах»: «Женщины их старшин носят платья с вышитыми рукавами, похожие на китайские «xo-чан»; оно широкое и длинное, так что волочится по земле, и когда они идут, то две невольницы несут шлейф». Особенно же интересен головной убор. В. В. Стасов описывает его так: «Сначала надета на голову небольшая круглая шапочка, вроде ермолки или тюбетейки, она плотно охватывает череп, с небольшим мыском на лбу, и, спускаясь до шеи, закрывает виски, уши, часть шеи, иногда волосы, словно наушники. Эта шапочка богато усажена жемчугом и драгоценными камнями. Но из середины шапочки поднимается трубка, в которую вставлена длинная палка, идущая вверх: она украшена поперек звездами, кольцами и другими украшениями». Как видим, миниатюра дает чрезвычайно богатый материал по изучению быта.

Только при условии сохранения лучших традиций прошлого иранского искусства и проявления таящихся в нем творческих сил могла быть плодотворна связь с Китаем в монгольскую эпоху. Это с особой силой проявилось в демоттовском «Шах-намэ», которое де Лорэ называет «большим тавризским Шах-намэ» и считает одним из шедевров живописи. В этом манускрипте работал ряд художников. Здесь уже не имитация, не копировка китайского искусства. Здесь другой процесс. «Дальний Восток, — говорит де Лорэ, — открыл этим художникам, что искусство может придти к новым достижениям, что существует искусство, полное движения, искусство патетическое, поэзия природы, и это разбудило в иранском гении старые традиции, ассоциировавшиеся с новыми вдохновениями».

Весьма показательно сравнение двух миниатюр на один сюжет из этого «Шах-намэ» и Рашид-ад-Дина: Рустем убивает Шагода. Видимо, художники обеих миниатюр работали по одной и той же модели. В рукописи Рашид-ад-Дина четкий рисунок определяет каждую форму, изолирует ее, делает все очень ясным без патетики. В «Шах-намэ», напротив, расположение тонов, контраст темных тональностей и светлых пятен, сжатие композиции дают ансамблю значительно большую напряженность; сверх этого, в миниатюре существует гармония между отдельными элементами композиции. Эта гармоничность композиции, как особенность иранского искусства, ярко сказывается в тавризском «Шах-намэ». Это проявилось, например, в миниатюре: Бахрам Гур убивает дракона, где с удивительным уменьем разрешена трудная задача заполнения пространства миниатюры телом животного в виде гигантской змеи; пейзаж китайский в духе Рашид-ад-Дина. В другой миниатюре (рис. 14) центр тяжести перемещается: уже не дракон, а человек становится героем картины.

Рустем полон спокойного величия; в пейзаже отображено непосредственно чувство природы, хотя оно и сложилось из заимствованных китайских элементов. Миниатюра, изображающая возведение Искандером стены против Гога и Магога (рис. 15), показывает уменье сочетать разнообразие деталей с единством целого (ср. постройку мечети на миниатюре Бехзада, рис. 28). Движение, жизнь и поэтическое чувство видим мы в миниатюре, изображающей Артабана перед Ардаширом (L. Binyon, J. V. S. Wilkinson and B. Gray, Persian Miniature Painting (BWG), London, 1933, ХХVе). Здесь впервые, может быть, в мусульманском искусстве переданы с достаточной яркостью эмоции.

Есть еще в тавризском манускрипте три сцены, где с большой силой передается чувство скорби (ХVа, b, c,): мать Ираджа узнает о смерти сына (падает в обморок на руки Феридуна); Феридун идет навстречу убитому сыну, оплакивая его; и похороны Рустема (рис. 16). Здесь художник показывает себя «мастером патетики». Приемы выражения напоминают итальянские примитивы (Джотто, Мазаччо).

Во второй миниатюре ярко выражено горе целой толпы. Все три миниатюры принадлежат руке одного и того же художника. Вообще же в миниатюрах можно различить работу по крайней мере трех художников: кроме вышеотмеченного, еще баталиста и третьего, изображающего эпическое величие (иллюстратор придворных сцен и легендарных эпизодов). Отметим еще раз передачу интимного чувства в сцене Рудабэ с матерью, связь изображенных фигур с архитектурой в сцене Рудабэ с Залем и в миниатюре «Спящий Дараб». В этой группе уже не видно никаких воздействий Китая, здесь развивается национальный иранский стиль. «Никогда, — пишет де Лорэ, — иранская миниатюра не была более мощной, более оригинальной, более далекой от академизма».

К группе, которую нам бы хотелось условно назвать чисто «иранской», мы причисляем чрезвычайно интересный манускрипт «Шах-намэ» 1333 г. из Публичной библиотеки в Ленинграде и схожий с ним по стилю манускрипт из собрания Кеворкиана в Париже, датированный Марто рубежом XIII-XIV вв. (воспроизведено у Marteau et Vever, 47 и 48. К этой же группе относятся миниатюры из «Шах-намэ» в собрании Келекиана 1341 г. и миниатюры «Шах-намэ» 1330 г. в Стамбуле). Рукопись из собрания Кеворкиана представляет собой иранский перевод всеобщей истории Мохаммед ибн Джарира Табари, сделанный Баль-а-ами, министром Саманидов в Бухаре в 352 г. хиджры. Одна из миниатюр (табл. 47 у Marteau et Vever) изображает сцену осады крепости — эпизод из войны между Бабеком, персидским вождем, восставшим против халифа Мокассима, и Афшином, военачальником халифа в 223 г. хиджры (851 г. н. э.): Бабек со стен крепости ведет переговоры с Афшином, сидящим верхом на черной лошади; внизу — бой между двумя враждебными отрядами.

На табл. 48 (у Marteau) воспроизведены две миниатюры: на одной изображено сражение арабов с иранцами в эпоху последнего Сасанида; иранцы представлены сражающимися на слонах; фон миниатюры цветной. На таком же сплошном цветном фоне мы видим изображенными на другой миниатюре той же таблицы единоборство Али с Амр ибн Абдаводом; сзади Али виден ров и изображены пророк и другие лица, ободряющие Али. Стиль миниатюры отмечен чертами крайнего примитивизма; мы находим здесь чисто плоскостное разрешение композиции (особенно ярко это видно на трактовке рва в виде ряда параллельных кривых линий). Черт китайского влияния не чувствуется, византийского также, если не считать круглого нимба вокруг головы Мохаммеда. Таковы составные элементы этого примитивного, полуремесленного стиля первых проявлений «иранского» начала в миниатюре.

Еще более примитивный характер и еще большую чистоту стиля совершенно уже без всякой примеси китайского или византийского влияния представляет рукопись «Шах-намэ» 1333 г. Публичной библиотеки в Ленинграде. Миниатюры этой рукописи представляют значительный интерес, как один из древнейших циклов изображений «Шах-намэ», а также по характерным особенностям своего стиля. «Шах- намэ» 1333 г. (№ 329 по каталогу Дорна) представляет собой рукопись в 369 листов (четырех листов в начале не хватает) с 52 миниатюрами. Рукопись написана почерком несхи.

О миниатюрах Дорн замечает только, что они очень дурного стиля. Две выходные миниатюры — на отдельных листах, остальные — в тексте. Все миниатюры кажутся сделанными одной рукой; в них не чувствуется ни китайского, ни индийского, ни византийского влияний. Нимбов вокруг голов нет. Фигуры крупны, коротки, неуклюжи. Композиции немногофигурны, очень просты, примитивны; ничего общего с уравновешенной, ритмической композицией такого почти одновременного манускрипта, как Рашид-ад-Дин 1314 г. в Лондоне. Это — проявление иранского начала в типах, костюмах и мотивах. Как будто оживают в огрубелом виде сасанидские черты (ср., например, коня Рахша, терзающего льва, со сходными мотивами в сасанидском и древнеиранском искусстве). Как особенности стиля миниатюр укажем на абсолютную плоскостность трактовки; одежды украшены несложным плоским узором (системы складок, столь обычной в месопотамской школе, не наблюдается нигде); животные, растения, люди — все трактовано широкой линией, без детальных подробностей, в обобщенной манере. Колорит небогат; всего применено, кроме золота, семь тонов: зеленый (очень редко), красный (весьма часто), малиновый, фиолетовый, лиловый, розоватый, песочно-желтый; синего нет совсем. Краски чаще всего мутны, грязны; только золото тускло мерцает на довольно звучном красном — это наиболее часто встречающееся красочное впечатление от ленинградского «Шах-намэ».

Остановимся на некоторых миниатюрах. На листе 11 изображена сцена убиения Зохака Феридуном; кроме этих действующих лиц, мы видим еще Шахриназа и Ариаваза, сидящих на троне, за троном четверо придворных (зрителей?) — видны только головы их да верхняя часть тела. На Феридуне золотые панцирь и шлем, остальные одежды неяркого малинового цвета, Зохак в мутно-желтом, Шахриназ в золотом одеянии, Ариаваз в лиловом. Фон (в промежутках между головами придворных) неяркий красный. В миниатюре, изображающей сцену сна Рустема, композиция носит до такой степени упрощенный характер, что является как бы несвязанным между собой изображением отдельных элементов (как бы образным перечислением их); спящий Рустем, группа Рахша, умерщвляющего льва, и дерево с крупными продолговатыми листьями — и больше ничего нет на картине; все обобщено до пределов схемы. Фон неба здесь золотой, почва красная и светло-лиловая. Интересна еще миниатюра (на листе 88а): Кей Хосров переходит Джейхун (Аму-Дарью); фон здесь красный; в одеждах преобладает золото; река светло-лилового цвета. Композиция лаконична до предела: в верхней части — четыре фигуры в широкополых шляпах, ниже — кирпичная стена, еще ниже — река, на ней три всадника. Ближе всего к рассматриваемому манускрипту стоят миниатюры истории Табари из собрания Кеворкиана: аналогично трактованы лошади, доспехи воинов; сходны типы лиц. Но здесь замечаются несколько меньшая обобщенность, меньшая монументальность, более тщательно разработаны детали, лица более жизненно трактованы, не столь схематично. Благодаря ленинградскому «Шах-намэ» можно датировать манускрипт Табари более точно, не XIII-XIV вв., как это сделано у Марто, а временем, близким к 1333 г. или несколько позже. К этой же группе должны быть отнесены также миниатюры из «Шах-намэ» из собрания Д. Келекиана с датой 1341 г. Еще ближе к ленинградскому «Шах-намэ» 1333 г. стоит принадлежащий стамбульскому музею Топкапы манускрипт «Шах-намэ», переписанный в 1330 г. каллиграфом Хасан ибн Али ибн Хосейн аль Бахмани .

Шесть миниатюр из «Шах-намэ» 1333 г. изданы к Иранскому конгрессу в книге «Иранские миниатюры» (из них одна в красках). На стр. 13-15 дается краткая характеристика миниатюр-рукописей; даются также подробные описания таблиц.

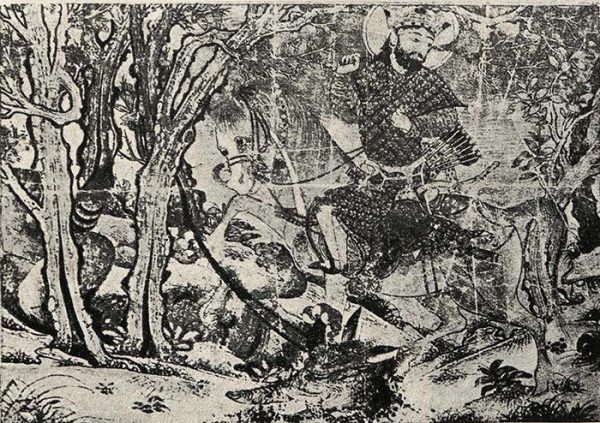

Интересно сравнить некоторые миниатюры ленинградского «Шах-намэ» 1333 г. и стамбульского 1330 г., например, «Бахрам Гур и Азадэ на охоте». Сюжет описан в интересной работе «Иранские миниатюры» (стр. 37): «Задумав однажды поохотиться на газелей, Бахрам Гур берет с собой наложницу Азадэ — мастерицу играть на арфе, — которую незадолго перед этим он выпросил у своего воспитателя. Настигнув двух газелей, Бахрам Гур, по желанию Азадэ, уподобляет самку самцу, насадив ей две стрелы наподобие рогов, самца же — самке, сбив ему двужалой стрелой оба рога. Выполняя дальше ее желание, он слегка ранит третью газель в шею, и когда та заносит ногу, чтобы почесать пораненное место, он новой стрелой прикалывает ногу к шее». Затем

Он молвил: «Что скажешь, о светочь ночей?»

Из глаз у румийки струился ручей,

Сказала: «Людского здесь нет ничего.

Не мужа, а беса твое естество».

Ударил Бахрам, и, качнувшись в седле,

Румийка стремглав полетела к земле.

Верблюдом Бахрам луноликую смял,

И руки, и гусли, и грудь искромсал.

Так молвил: «Гуслярка безумная ты!

Зачем было слушаться хитрой мечты?

Ведь если б моя не попала стрела,

То нашему роду была бы хула».

Когда ее насмерть верблюд затоптал,

Он девушек брать на охоту не стал.

Вот эту-то часть эпизода и иллюстрируют рассматриваемые миниатюры. Близкие одна к другой стилистическом отношении и в общем замысле трактовки сюжета, эти миниатюры обнаруживают и некоторые черты различия. В ленинградском «Шах-намэ» композиция более насыщенна; она так заполнена отдельными элементами изображаемого, что из газелей художнику удается изобразить лишь одну; зато пейзаж характеризован богаче; кроме пологих треугольных гор, изображены еще деревья, приближающиеся по своему типу к месопотамским образцам. Композиция стамбульского «Шах-намэ» (рис. 17) представляется более разреженной и симметрично расчлененной; пейзаж скупо сведен к ряду гор, предельно стилизованных в форме треугольника. Здесь более разработаны детали: например, искусные узоры на одеждах Бахрам Гура и Азадэ; зато ленинградская миниатюра экспрессивнее (ср. жест рук Азадэ с безжизненно лежащей Азадэ в стамбульской рукописи); отметим еще живо и динамично трактованную газель. Различно изображен и Бахрам Гур: безбородым юношей в ленинградском манускрипте и человеком зрелого возраста с заостренной бородой — в стамбульском.

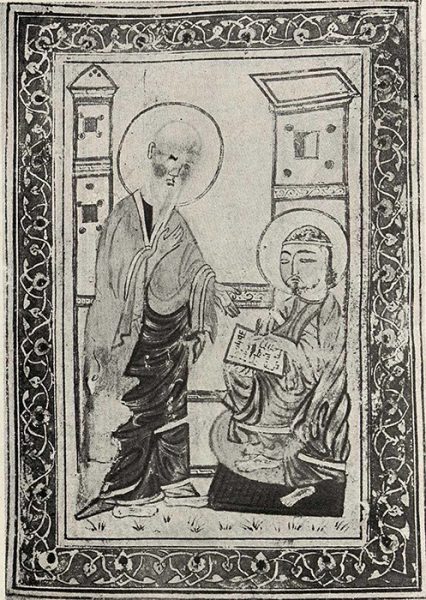

Мы неоднократно, указывали на наличие воздействий западно-азиатского искусства на месопотамскую и раннеиранскую миниатюру; отмечали непосредственную связь их с коптскими и сирийскими рукописями; указывали также на черты византийского влияния. В середине XIV в. заметно уже обратное влияние искусства монгольской эпохи в Иране на христианскую книжную миниатюру, в частности на армянскую. В Гос. музее изобразительных искусств Армении хранится, украшенное миниатюрами, евангелие (№ 111), написанное мастером Исхитар Анеца в 1356 г. в Султание близ Тавриза. В миниатюрах его, как об этом можно судить по воспроизводимой нами (рис. 18) миниатюре с изображением Иоанна Богослова и Прохора, отчетливо проглядывают черты, свойственные иранской миниатюре монгольского периода. Типы лиц обоих изображенных персонажей, головной убор Прохора ясно говорят об этом. Складки одежд напоминают трактовку одежды в рукописи Рашид-ад-Дина 1306-1314 гг. Армянский мастер, работавший в Султание, был, видимо, в тесном общении с иранскими мастерами миниатюры тавризской школы и мог позаимствовать от них ряд стилистических черт. Интересно отметить, что одновременные армянские миниатюры, выполнявшиеся в других местах — в Армении и Киликии, — совершенно иные по своему художественному облику.

Небольшое количество миниатюр, дошедшее от монгольского периода, не настолько еще изучено, чтобы можно было сказать, что настало время для прочных и обоснованных группировок, для окончательного определения многих из них. Среди миниатюр есть группы и завершающие предыдущее развитие, и открывающие новые пути, и почти в чистом виде выражающие «иранское» начало, и отражающие самые различные влияния: китайские, индийские, западно-азиатские. Художественное значение миниатюры этой эпохи также неоднородно: наряду с произведениями высокого творческого напряжения встречаются и посредственные работы, весьма, впрочем, интересные по отраженному в них стилю эпохи. Следующая хронологически эпоха в развитии иранской миниатюры — тимуридская — дает нам значительно больше памятников, и к тому же она изучена лучше.